在秦皇島,有一位背著養母上大學和工作的陽光女孩付華,經歷了很多同齡人難以體會的坎坷道路。學習、掙錢、工作、照顧養母成為她生活中的四要素,但是生活的不幸沒有打垮這個女孩,她就像一朵向陽花,依然倔強樂觀的“綻放”。

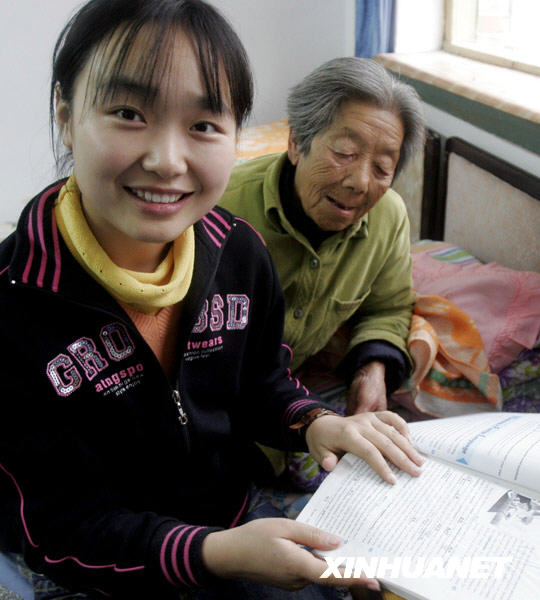

上大學時,付華在學校安排的住所裡邊學習邊陪伴養母。新華社記者楊世堯攝

1.6歲下地做農活 苦孩子挑起千斤擔

1987年出生的付華,經歷了太多同齡人所無法想象的苦難。

付華剛出生時就被親生父母遺棄,后來,被當時年過半百的趙秀榮夫婦收養。一直沒有孩子的趙秀榮夫婦視付華如己出,給了她一個溫暖的家。然而,當付華6歲的時候,家裡發生的變故讓這個本來就不富裕的農村家庭一下子陷入絕境。父親患肺癌去世,家中不但失去了唯一壯勞力,還多了5000多元的外債。窮人家的孩子早當家,望著家中一間搖搖欲墜的土坯房和悲傷欲絕的年邁老母親,本應該在父母懷裡撒嬌的小付華,6歲的時候就開始幫著母親做家務、跟著母親下地做農活。

“我忘不了爸爸穿著厚厚的大棉衣,把我一下包在懷裡,我的大鼻涕在爸爸的棉衣上蹭啊蹭,他就那麼慈祥地看著我,滿臉微笑。”付華的眼中泛著淚光,她說,雖然那時候還小,但這個場景一輩子都忘不了。

貧困的家境讓付華早早體味到了生活的艱辛。12歲的時候,她就開始在村裡的針織廠打零工。“拆一個領子3分錢,掙來的錢都交給老媽補貼家用。”付華說,六年級的時候,個子長高了些,她在腳底下墊兩塊磚頭,可以夠著縫紉機,她學會了紡織,放假時掙得錢比拆領子多了些,一個月能收入200塊。

付華和她的母親。圖片來源:秦皇島文明網

相依為命的母女倆,希望用自己勤勞的雙手讓生活變得好起來。然而,不幸的命運卻再一次降臨到這個家庭。付華上初二的時候,母親因勞累過度突患腦血栓,癱瘓在床。

“那時候是我們母女最無助、最絕望的時候,望著躺在床上幾乎沒有意識的母親,我覺得天都塌了。”付華說,從小到大,無論生活多麼困難,自己都沒有像當時那麼絕望過,如果當時老媽沒有醒過來,自己可能就像大多數村裡的孩子一樣,初中沒畢業就外出打工了。

母親突發疾病,家中所有的擔子一下子都落在了付華稚嫩的肩膀上。為了照顧母親,15歲的她每天天不亮就下地收拾家中二畝薄田,然后回家做早飯,伺候母親吃飯、服藥后再跑去上學。中午和晚上除了做飯、照顧母親外,還要把母親一天弄臟的衣被洗完,直到夜深之后才有時間學習。

為了讓母親盡快好起來,付華向村頭的一名老中醫學習針灸和按摩,每天,她都會抽時間給母親按摩,同時,她還利用寒暑假來打工。

“從沒覺得有多苦,感到隻要老媽還在,我就有個家,我要努力學習,走出去,讓老媽過上好日子。”付華說。

2.背起母親上大學 “隻要老媽在,我就有個家”

2007年,品學兼優的她走出了小村庄,來到秦皇島,成為河北科技師范學院計算機系的一名大學生。大一近一年的時間,付華把母親交給好心的鄰居照顧,每個月,她坐火車回滄州青縣看一次母親。“也想每周都回去看看她,但是我還要打工,因為第一年的學費都是自己打工和政府、企業幫助下湊齊的,平時打工掙的錢要給老媽買營養品,她太瘦了。”付華說。

大學期間,付華每個月的生活費100元多一點,每次從老家返回來的時候,她都帶回一大包自己做的玉米面窩頭,在學校用開水泡著吃。照顧母親和艱難求學的雙重壓力,再加上長期營養不良,付華曾因低血糖而暈倒。

為了學習、生活和照顧母親,付華做過很多勤工儉學的工作,在餐館刷盤子洗碗,在工廠做零工,輔導小學生功課,在街上散發廣告單……雖然生活艱難,但她始終堅持保持樂觀向上的心態,刻苦學習,勤奮工作。“那個時候,心裡太糾結了。每次回去,看著病床上的母親,心就揪在一起,疼。”付華嘆了口氣說,每次她都會質問自己,把母親放在家裡,這個大學還怎麼上?

學校得知付華的境況后,不但為她提供了校內勤工助崗位等補助保証她的求學和生活所需,還專門騰出了兩間住房,把付華的母親從滄州青縣老家接到學校。

這是付華(中)在展示秦皇島市自立自強優秀大學生榮譽稱號証書。新華社記者楊世堯攝

“當時,心裡太激動、太興奮了,終於可以和老媽在一起了。”如今,談起當時的心情,付華還是抑制不住心中的喜悅。

“我和老媽隔了一輩人,我同學的奶奶和我老媽的年紀差不多,我也知道她是我的養母,但我倆之間沒有隔閡,我會和她說心裡話,在我的心目中,她就是我的親媽。”付華說,那次母親重病時,把自己叫到床前,為了不拖累付華,讓她去找自己的親生父母。

付華說:“我永遠都不會拋下老媽的,她養了我小,我就得養她老。” 如今,踏上工作崗位的付華已經結婚生子,她和愛人在道南的耀華老村租了一間60多平米的房子,一直把母親帶在身邊。每天,付華都是早早起來,給母親做完早飯,伺候母親吃完后去上班,中午,在單位食堂打一份飯帶回家,再給母親做點湯,兩個人簡單吃完后,她便急急忙忙地趕到單位上班,每天都過著簡單忙碌的兩點一線生活。

付華的女兒現在19個月大,在女兒13個月的時候,付華讓婆婆把女兒帶回了老家。“其實心裡太舍不得小丫頭了,也沒辦法。一個月回去看一次女兒,回來后心裡都會難受好久。”付華說,如今80歲的老母親身體越來越差了,因為胯骨受過傷,現在隻能扶著牆或拄著拐棍慢慢挪步,老母親的大小便不能控制,每天下班后還要給她換洗,所以現在隻能想出這個“兩全其美”的辦法,女兒讓婆婆帶回去,她在這邊安心工作,細心照顧老母親。

3.成立志願服務隊 把苦難變成精神財富

養母,是付華的支撐,而來自社會的溫暖,則讓付華時刻收獲著感動。“希望工程”、“春蕾女童”、眾多好心人的資助,讓付華成長的道路變成一場愛的接力。

逢年過節,付華都會給當年照顧過母親的鄰居打個電話問候。“當年我上大學的時候,沒有好心鄰居照顧老媽,我怎麼能安心上學?等有時間了,帶著母親再回去看看,當面道謝。”付華說。

付華樂觀向上、自立自強的感人事跡感動了很多人,也得到了社會的關注。付華大學畢業后,成為秦皇島市文明辦志願服務科的一名科員,因為工作關系,她接觸到許多需要幫助的人和家庭,於是,她組織全市道德模范成立了“秦皇島市道德模范志願服務隊”,以志願者的專業和工作崗位不同,劃分成立道德模范分隊,如今已有130多支分隊分布在各縣區,他們在重大節日的節慶活動、大型公共活動等深入校園、深入社區、深入社會開展關愛弱勢群體、關愛自然、關愛社會志願服務活動。

付華說:“我是志願服務隊的大隊長,這個稱號讓我感到自己肩上所擔負的責任,我會努力在工作中通過開展各類志願服務活動,向社會傳遞溫暖、傳遞正能量,讓更多的人加入到志願服務隊伍中來。”

團省委授予付華“付華志願者小分隊”隊旗。圖片源自秦皇島文明網

付華(右)看望幫扶困難女孩趙金玉(左)。圖片源自秦皇島文明網

2014年,付華在工作中認識了貧困學生趙金玉。這個上初中的女孩,母親去世,父親患尿毒症,一周需要透析兩次,趙金玉小小年紀便支撐起了這個支離破碎的家。付華得知她的遭遇后,和她結成幫扶對子,經常利用節假日去看望她、幫助她、給她去帶去學習用品和生活用品。

“她的經歷和我很像,我希望自己和其他志願者能幫到這個女孩。”付華在微信朋友圈中寫下了這樣的話。付華說,自己也會和她談心,把自己的親身經歷告訴她,讓她把生活中的苦難化成精神財富,懷揣希望勇敢地去走未來的路。

一路走來,付華得到很多好心人的幫助,這些好心人雪中送炭般的幫助也讓她時刻告訴自己,要懷著一顆感恩的心去生活。正因為此,付華說,她不孤單,也不認為自己是不幸的。這樣的經歷對她來說是筆財富,是種歷練,讓她堅強自信。

(本網根據《“好女兒”付華:帶養母上大學 成立志願服務隊幫助他人》、《秦皇島付華:陽光女孩帶著養母上大學》、《中國好人榜——付華》稿件綜合,感謝秦皇島文明網提供素材)

編輯點評

苦難,可以是人生的絆腳石也可以是墊腳石。如今的付華,就是把苦難變成墊腳石的戰士,樂觀陽光、勤奮自強。誰都不願經歷磨難,誰都祈求一帆風順,但當別無選擇的時候,那就迎難而上戰勝困苦,收獲的也必然是豁達的人生態度和誰也奪不走的鋼鐵意志。