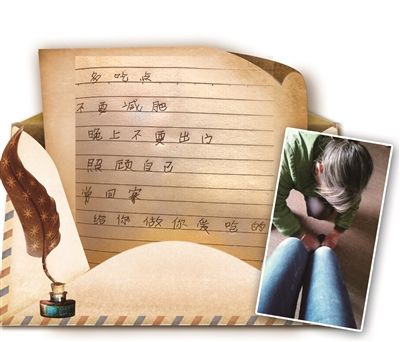

王詩佳奶奶的“27字家書”。陽慧 攝

一次回家,奶奶幫詩佳系鞋帶,詩佳隨手用手機拍下“感動一刻”。 詩佳提供

“多吃點,不要減肥,晚上不要出門,照顧自己,常回家,給你做你愛吃的。”歪歪扭扭的鉛筆字,沒有標點,六個簡短的句子組成一封家書。1日,揚州大學信息工程學院的王詩佳同學意外收到一封來自祖母的家書,全篇隻有27個字,“超短”的家信,卻讓她流淚不止。說意外,是因為小王根本沒想到“半文盲”的奶奶會給她寫信﹔感動得淚奔,是因為這27個字對於奶奶來說,太不容易,老人家已經半個多世紀沒碰過筆認過字了。記者了解到,這封家書的起因,是因為前段時間小王心情不好,想“發泄”,而奶奶回復孫女的,則是滿滿當當的愛。

“沒想到會收到這樣一封信”

“我沒想到會收到這樣的一封信,奶奶小學都不曾畢業,在家從來不曾寫過字,甚至不認識幾個字。”來自泰州靖江東興鎮的詩佳說,“前陣子事多,心情壓抑又不願意說出來,沒處發泄,就想寫些東西。后來寫了長長的一封信,寄回家,真的沒想到奶奶會一字一字地看完,還給我寫了回信。我抱怨了那麼多,奶奶只是簡簡單單幾句話,而又是她常對我嘮叨的那些話,一封回信讓我感受到了平凡中最不平凡的愛。”

王詩佳的奶奶今年67歲,戴一副老花眼鏡,有近60年沒有碰過筆認過字,短短的27字家書,也是憑借幾十年前的記憶,詢問請教了左鄰右舍才寫出來的。“我難以想象這樣的畫面,近七旬的老人,戴著一副老花鏡,顫巍著雙手,佝僂著身子,卻是滿面的笑容,一遍又一遍模仿著那些漢字,然后又一筆一畫地寫到信紙上,這似乎是隻有電視劇中才有的場景。”她這樣說,“我好像能看到我奶奶在詢問有些字該怎麼寫的時候,笑著說我家的小姑娘寄信回家了,我也要回給她一封信﹔我好像能看到奶奶在鄰居面前驕傲的樣子,我也好像能看到鄰居羨慕的眼神。”

“家裡的長輩裡,我和奶奶的感情最深。告訴你一個秘密,直到現在,我還跟奶奶睡在一張床上,隻要回家,就跟奶奶睡。”詩佳說,從幼兒園、小學到初中,自己在家門口上學,奶奶經常接送自己,每天給自己張羅一桌子香噴噴的飯菜,她最怕的,就是自己沒胃口、吃得少。到了高中,自己來到了離家有點遠的生祠中學,奶奶經常給自己送好吃的,到了關鍵的高三,奶奶更是陪自己在外面租的房子裡住了一年。每天她老人家都變著花樣做好吃的,就怕自己營養跟不上。其實菜場距離租的房子也蠻遠的,但奶奶一點兒也不怕麻煩。

“奶奶一點點變老,很想陪著她”

“最讓我難忘和感動的,是高三那年的冬天。”詩佳回憶說,那一年冬天好冷,高三功課緊張,自己每天5:30就要起床學習,而60多歲的奶奶,起得比她還早,每天都要為孫女買來早點,為她准備洗漱的水杯、牙膏、熱水等等,“買早點的地方距離我們住的地方走路要10分鐘,奶奶怕買的包子或其它早點冷掉,每次都是捂在自己的懷裡,到了家給我吃還是熱乎乎的,一想到這個,我就想掉眼淚。現在我上大學了,每次回家過假期后,回到學校總要胖上幾斤,這都是她老人家的功勞呀!”詩佳說。

王詩佳告訴記者,每個在外地讀大學的孩子多多少少都會想家,每逢比較長的假期,她都會買一張車票,背一個背包,戴上一個耳機,在走出學校的路上,遇見認識的同學總會笑著說:回家。自己也是個戀家的孩子,她說回家之后能聞到家裡人煮飯燒菜時那些熟悉的味道,看到了那封奶奶寫的短短的信之后,她說:“我能想象到每一次假期打電話回家,家裡的親人們也在一直等著我,等我說回家,然后為我准備一桌好吃的飯菜和滿屋子的歡笑。”

詩佳說:“我是奶奶一手帶大的,從來沒有離開過她,上大學是第一次離開奶奶,平日裡我們還是經常通電話,家常裡短的,感覺奶奶就在我身邊。前段時間看了北大女生的《你陪我長大,我陪你變老》演講,非常受觸動,其實這些就發生在我們每個人身上,20年來奶奶看著我一點一點長大,然后我離開她﹔我也看著奶奶一點點變老,我很想陪著她。”(通訊員 萬陽慧 記者 陳詠)

盤點那些感人至深的家書

曾國藩(寫給諸弟):六弟九弟今年仍讀書省城羅山兄處,附課甚好,既以此附課,則不必送詩文於他處看,以明有所專主也,凡事皆貴專,求師不專,則受益也不入,求友不專,則博愛而不親,心有所專宗,而博觀他涂以擴其隻,亦無不可,無所專宗,而見異思遷,此眩彼奪,則大不可,羅山兄甚為劉霞仙歐曉岑所推服,有楊生任光者,亦能道其梗概,則其可為師表明矣,惜吾不得常與居游也。 (道光二十四年正月二十六日)

豐子愷(寫給子女):孩子們!你們果真抱怨我,我倒歡喜﹔到你們的抱怨變為感激的時候,我的悲哀來了! 我在世間,永沒有逢到像你們這樣出肺肝相示的人。世間的人群結合,永沒有像你們樣的徹底地真實而純潔。最是我到上海去干了無聊的所謂“事”回來,或者去同不相干的人們做了叫做“上課”的一種把戲回來,你們在門口或車站旁等我的時候,我心中何等慚愧又歡喜!慚愧我為甚麼去做這等無聊的事,歡喜我又得暫時放懷一切地加入你們的真生活的團體。

傅雷(寫給兒子傅聰):古語說得好,塞翁失馬,未始非福。你比一般青年經歷人事都要早,所以成熟也早。這一會痛苦的經驗,大概又使你靈智地長成進了一步。你對藝術的領會又可深入一步。我祝賀你有跟自己斗爭的勇氣。一個又一個的筋頭栽過去,隻要爬起來,一定會逐漸攀上高峰,超脫在小我之上。辛酸的眼淚是培養你心靈的酒漿。不經歷尖銳的痛苦的人,不會有深厚博大的同情心。所以孩子,我很高興你這種蛻變的過程,但願你將來比我對人生有更深切的了解。 (1954年4月20日)

李開復(寫給大女兒李德寧):我想告訴你,我們為你感到特別驕傲。進入哥倫比亞大學証明你是一個全面發展的優秀學生,你的學業、藝術和社交技能最近都有卓越的表現。所以,珍惜你的大學時光吧,好好利用你的空閑時間,成為掌握自己命運的獨立思考者,發展自己的多元化才能,大膽地去嘗試,通過不斷的成功和挑戰來學習和成長,成為融匯中西的人才。 (2009年9月)

龍應台(寫給兒子安德烈):人生,其實像一條從寬闊的平原走進森林的路,在平原上同伴可以結伙而行,歡樂地前推后擠、相濡以沫﹔一旦進入森林,草叢和荊棘擋路,情形就變了,各人專心走各人的路,尋找各人的方向。那推推擠擠同唱同樂的群體情感,那無憂無慮無猜忌的同僚深情,在人的一生之中也隻有少年期有。離開這段純潔而明亮的階段,路其實可能愈走愈孤獨。你將被家庭羈絆,被責任捆綁,被自己的野心套牢,被人生的復雜和矛盾壓抑,你往叢林深處走去,愈走愈深,不復再有陽光似的伙伴。

我們還能重拾傳統

寫封像樣的家書嗎?

對於大多數80后、90后來說,“家書”如今是一個陌生的概念,或許很少有人會用幾個小時的時間,給家人手寫一封信,“多累呀,而且現在用筆寫字好別扭。”這應該是許多人的心聲。曾經抵萬金的家書時代漸漸遠去了,取而代之的是電話、電腦、短信、微信,沒有了紙與筆的溫度,網絡時代的“微家書“蘊含的情義與牽挂是否有變呢?

現今碎片化的噓寒問暖,與鄭重其事的家書交流,必定還是有本質的區別,如果后人們翻開我們這一代人的“家書”(或者根本就留存不下來),隻有“吃了嗎?”“睡了嗎?”之類的內容,那文化傳承是多麼單調而乏味!但願人們在方便快捷的今天,依然能重拾家書的傳統,像傅雷、龍應台那般,寫出點像樣的家書。