編者按 “匯聚學界智慧,把脈中國經濟”。今天起,由經濟日報社、中國經濟網和經濟日報新聞客戶端聯合出品的融媒體產品“經濟圓桌”,正式與讀者見面了。我們將在每個季度的經濟數據發布之后,約請專家把脈經濟形勢,還將針對經濟熱點話題,不定期地約請專家討論交流。訪談成果將在經濟日報、中國經濟網和經濟日報新聞客戶端同期推出,敬請關注。

主持人:

經濟日報產經新聞部主任 崔書文

嘉賓:

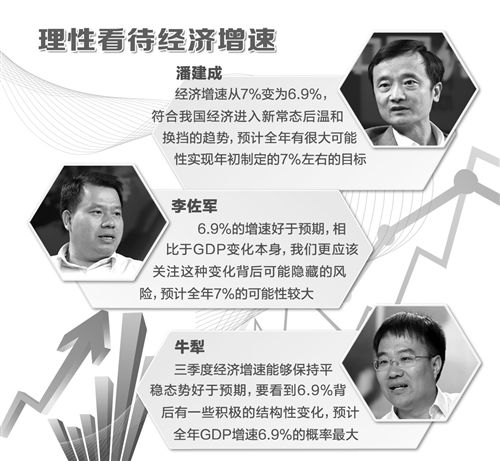

國家統計局中國經濟景氣監測中心副主任 潘建成

國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長 李佐軍

國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室主任 牛 犁

統籌:經濟日報記者 陳學慧 張 雙

攝影:中國經濟網記者 裴小閣

成績來之不易

主持人:前三季度經濟數據發布后,國內外都非常關注。就在幾天前,李克強總理主持召開部分省(區、市)負責人經濟形勢座談會時,對當前中國經濟作出了6點判斷,其中第一條就是中國經濟作為10萬億美元的體量,是世界第二大經濟體,在這個體量下實現7%左右的增速實屬不易。請問各位如何看待這個判斷?

李佐軍:確實不易。第一,中國經濟正處於換擋過程當中,維持7%左右的增長是很難的一件事情,因為換擋還沒有到位,要在對沖下行壓力的同時,維持一個相對穩定的增長。第二,目前,我們要在處理經濟發展積累的矛盾時,保持相當的經濟增長,這本身就是一個高難度的平衡藝術。比如地方債務壓力過大、資產價格偏高、銀行不良資產上升、產能過剩、人民幣匯率變動等等。近年來,通過穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等一系列的平衡舉措維持了我國經濟平穩增長,十分不容易。第三,國際環境也不利於我們保持高速增長,國際金融危機爆發之后,全球市場總體低迷,出口的拉動力嚴重不足。第四,中國經濟的總量已經是世界第二了,在這樣一個高基數上再實現7%左右的增長,比過去低的時候實現10%或者10%以上的增長難度更大。對未來經濟增長的預測應該實事求是,不要把GDP增長定得過高,要適應經濟發展的大勢,適應我國經濟增速換擋的現實。

牛犁:我國經濟10萬億美元的體量,7%左右的增速,帶來將近8000億美元的增量,相當於全球排名十幾到二十幾位之間一個國家的總量,也是十幾年前我國經濟總量的規模。從這個角度來看,我們仍然是增長最快的大國之一,仍然對世界經濟增量作出了重要貢獻,是世界經濟增長最重要的一個引擎。隨著經濟體量越來越大,增速邊際遞減符合經濟發展規律。增速放緩也與經濟結構變化有關,制造業效率偏高的前提下增速減緩﹔服務業效率偏低,但是在經濟發展中的佔比上升了。此外,價格因素、人口結構變化、勞動力成本上升等,的確使增長能力往下走。

潘建成:我再補充幾點。第一,實屬不易還體現在國際上,在全世界100多個國家都面臨增長壓力的情況下,我們的增長速度是名列前茅的。縱向比,我們的季度增速可能是國際金融危機以來最低的,年度增速是20多年來最低的。但是橫向比,全世界可能也就是印度,或者特別少數的國家增長速度比中國略快一點,差不多99%以上的國家增速是低於中國的,不論是大國還是小國,比我們發達還是落后。第二,雖然增速略有放緩,但是我們保証了民生的持續改善,保証了居民收入增長不下降,保証了就業的穩定,這也是非常不容易的。第三,面對較大的經濟下行壓力,我們不僅確保了增長溫和回落,沒有出現巨幅波動,還積極促進結構優化和動力轉換,堅定不移地推進資源環境保護,做到這些都是非常不容易的。

新舊動能轉換

主持人:談到拉動經濟的“三駕馬車”,從數據上看,投資增速在下降,進出口總額也在下降,我們現在確實處在新舊動力轉換的過程當中,舊的動能在衰減,新的動能在培育過程當中,這可能是一個艱難的進程,也必然會帶來一些陣痛。在新舊動能轉換過程當中,各位覺得有哪些新的亮點,目前還有哪些問題?

牛犁:改革開放30多年來,我們過去更多是發揮后發優勢,利用要素價格低廉等比較優勢實現了發展,比如勞動力、土地、資金。我國是投資主導型、出口導向型的發展,投資和出口是拉動增長的最關鍵力量,消費相對偏弱。近幾年,我們的比較優勢和后發優勢都在削弱,再加上資源環境的約束,企業各方面成本上升較快。從國際環境看,發達國家的再工業化、新興經濟體的比較優勢,都擠壓了我們的發展空間。因此,我們必須要擴大內需,發揮消費對於經濟增長的基礎性作用。當前,我們的城鎮化率仍有較大的提升空間,消費潛力巨大,享受型、娛樂型消費表現也很突出。

潘建成:您提到“三駕馬車”中投資和進出口都在下降,是作為一種危機來說的,我個人更傾向於把中國的危機視為危險和機會,危機帶來了機遇。舊的動能在很大程度上是粗放的,代表了資源過度消耗和環境破壞。正是因為舊的動能衰竭,才催生了新的動能。新的動能更加可持續、更加綠色、更加科學。

以出口為例,一般貿易佔的比重持續快速上升。過去,我們的出口主要是加工貿易,兩頭在外,把產品賣給人家,把污染留給自己,賺取微薄的加工費。一般貿易佔比提升,一定程度上反映出我們自主產品的比重在上升,出口結構在優化改善,質量在提高,這就是一個非常有利的轉變。

投資也是一樣。過去投資非常好的時候,拼的是速度,拼誰能消耗資源,誰的反應更快。當這些都不靈的時候,就逼企業要想辦法創新。2014年我國的科研經費佔GDP比重第一次達到2%。世界上有一個規律,科研經費佔GDP比重達到2%時,國家整體進入創新活躍期,我記得美國是在上個世紀50年代,歐洲是60年代,日本是70年代。或許可以說,中國在“三期疊加”的倒逼之下,在舊動能衰減的壓力之下,真正的創新動力開始顯現,這正是危機的典型詮釋,我們遇到了危險,也迎來了機遇。

李佐軍:我一直認為,“三駕馬車”並不是經濟增長的動力,而只是國民經濟增長總值核算中的3個組成部分,是經濟低迷或者蕭條時期,通過印鈔票、通過政府投資來拉動經濟增長的短期手段,具有巨大的副作用和后遺症。經濟增長的真正動力來自於我經常提到的“三大發動機”——制度變革、結構優化、要素升級,也對應著新一屆領導集體反復強調的改革、轉型、創新3個方面。

“三大發動機”目前有很多亮點。黨的十八屆三中全會之后正在全面、深入、加快推進改革,頂層設計不斷推出,一些重點改革正在取得新的進展。從轉型來看,淘汰落后產能正在進行中,很多新產業、新產品、新業態正在形成。從創新來看,大眾創業、萬眾創新,創新驅動、“互聯網+”等都是亮點。當前,培育新動力遇到的問題,也正是“三大發動機”所遇到的障礙。比如說,改革現在遇到的障礙可能主要是積極性的問題,如何激發企業家創新的積極性,發揮企業家精神,調動地方改革的積極性。從轉型來看,現在面臨的最大問題是淘汰落后產能。從創新來看,創新需要投入,而且創新是有風險的。隻有把這些問題妥善解決,把改革、轉型、創新真正發動起來,經濟持續健康發展就有了持久的動力。

有些不匹配很正常

主持人:接下來我們談談對宏觀經濟數據的感受。從一些企業聽到了生產經營比較困難的感受,但是從老百姓的消費能力來看,又會感覺到經濟充滿活力。比如,“雙創”非常活躍,新增企業數量增長很快,剛剛結束的“十一”黃金周,旅游和消費也非常火爆。請問,如何看待統計數據和一些經濟現象不太匹配的情況?

潘建成:我覺得表象上的這種不匹配體現了中國經濟這些年來發展的一個基本脈絡,即經濟增長放緩過程的結構分化更加明顯。今天的中國經濟正處在一個巨大的分化狀態之下,這個分化就表現在你說的很多企業感到很難受,但是老百姓的生活還是很活躍。正是這種反差讓我們思考,我們究竟要什麼?是要每個人都像企業一樣去關注生產嗎?還是就像普通老百姓一樣關注我們的生活?其實,生活才是整個社會經濟發展最本源的東西。經濟學上來講,消費是平穩的、活躍的,同時生產出現了比較大的困難,很大程度上不是因為消費有問題,而是生產有問題。而這個生產的背后,企業之所以痛苦,是因為賣出去的產品價格持續43個月在跌,而老百姓包括農民工的收入在漲,企業利潤受到擠壓。根源是什麼?價格為什麼跌?競爭為什麼激烈?因為產能過剩。為什麼產能過剩?是因為過去投資增長過快。

在這樣一個不匹配的過程中,我們看到經濟分化在行業上充分地體現出來了,與消費相關的行業景氣還是很不錯的,比如食品、飲料、酒類、茶等,還有醫療、教育等。但是那些資源性產業,以及資源密集型產業,煤炭、石油、化工、鋼鐵等處在非常困難的境地,這是一個巨大的分化,所以分析經濟時要小心平均數所掩蓋的事實真相,有些時候平均數並不能充分地說明問題。

李佐軍:為什麼會出現反差以及多元化的現象,或者不匹配的現象?原因在於,第一,這是經濟轉型時期必然出現的現象。所謂經濟轉型,就意味著有一部分行業要被淘汰,而新的產業要成長。第二,這是中國國情決定的。中國國土面積較大,人口眾多,各地差異很大,行業很齊全,各種業態也很齊全,有多種所有制,這樣的國情決定了在中國的大地上,每時每刻都能看到很多矛盾的、相反的現象共存。第三,這是改革過程中的必然現象。改革是各主體責權利關系的一次重新安排,在這個過程中當然會調整利益格局,會催生很多新的機會,會造成很多新的形態,比如說,為什麼新登記企業出現井噴式增長?這是推進商事制度改革帶來的。全面深化改革的推進會帶來很多新的現象,這些新的現象又與經濟增速換擋過程當中經濟上的有些方面不景氣的現象同時存在,這是正常的。

地區行業企業分化加劇

主持人:剛才我們談到分化,現在地區的發展驅動力有分化,行業轉型升級的能力有分化,企業創新也有分化。對這種分化的情況,各位怎麼看?

李佐軍:現在確實存在明顯的區域、行業和企業的分化現象。從區域來看,東部跟西部,南邊跟北邊,包括西部的內部都出現了不同程度的分化。北部包括東三省、河北山西陝西等地區,增速都比較慢,出現的問題也比較多,東南沿海在這一輪調整過程中表現相對穩定,甚至還有些新的氣象。不同地區之間經濟增速和經濟發展動能出現差異,原因是很復雜的。不同地區所處的發展階段不一樣,面臨的問題也不一樣。東南沿海有些地方已經進入到工業化后期,北部很多省份仍處於工業化中期,有的是前期向中期過渡階段,這個階段的發展仍在大規模消耗資源能源,發展煤炭、鋼鐵等行業,而這些行業正好在這一次中國經濟的大轉型過程中遇到了問題,所以這些省份現在面臨的下行壓力就更大一些。 分化還與各地的資源結構、文化觀念、體制狀況有關。比如東北國有企業的比重一直比較高,老體制的包袱相對比較重,山西、內蒙古等地對資源過度依賴,也造成了現在面臨的一些問題。因此說,地區之間的分化可能是當前和今后一段時期一個比較持續的現象。

企業也有類似的情況,我們有國有企業、非國有企業,有大企業、小企業,有內資企業、外資企業,還有混合所有制企業等,在當前整個經濟下行的情況下,不同的企業出現了不同的表現。有的企業所屬行業比較靠近新興產業或者其本身就是新興產業,表現就比較好,有些企業處於相對傳統的行業裡面,就會相對比較艱難。有些企業因為體制靈活,能夠適應這樣一種轉變,有的企業則因體制比較僵化,一下子適應不了。有些企業因為靠政府比較近,依賴政府的資源或者依賴原來一些壟斷的優勢,還能夠暫時維持生存,有些企業沒有這些優勢因素,現在就面臨很大的壓力。我認為,這些都是經濟增速換擋或經濟結構調整這個陣痛期中的必然現象,不用大驚小怪。

牛犁:前一段時間去東北調研,調研中,當地有人說,我們的傳統行業因為產能過剩比較困難,現在政府推動“互聯網+”,東北人網購的東西很多都是東部的、江浙的,把我們當地的消費也給替代掉了。傳統實體店,尤其是書店、小服裝店、小零售店,甚至包括規模更大一些的連鎖超市,確實受到比較大的沖擊。

潘建成:無論是地區、行業還是企業的分化,其本質都是轉型帶來的,實際上就是原來依靠資源驅動、低人力成本驅動、資本驅動的增長,正在逐步向依靠技術驅動、改革驅動和結構變化驅動來實現。因此,在這個轉型過程中,對傳統動力依靠得越多,適應得就越慢。反觀現在增長比較好的地區、行業和企業,或是受益於技術創新,或是受益於結構變化,或者受益於改革。

我們要透過現象看本質,所有分化的根本原因在於轉型,而轉型既符合客觀規律,也是我們主觀上特別要推動的。每個地區、行業和企業,除了跟隨轉型的趨勢去努力,沒有別的更好的選擇。小平同志曾說不改革死路一條,在今天這樣的形勢下,還有一句話,不轉型不創新也是死路一條。(崔書文)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |