小林陽吉

2015年08月15日08:12 來源:人民網-人民日報

|

|

1945年3月,“日本八路”小林清等在位於山東省萊陽市的膠東軍區政治部合影(前排左二為小林清)。 |

|

|

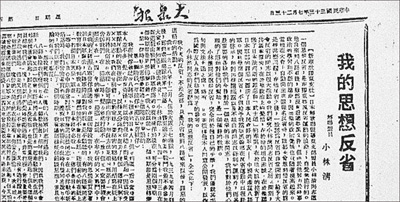

1944年7月23日《大眾報》刊登了小林清的《我的思想反省》的文章。 |

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年,也是我父親——“日本八路”小林清去世21周年。謹以此文表達我這些年來對父親的深深懷念,也希望日中兩國人民世代友好下去,永不再戰。

負傷被俘 接受改造

1939年,父親小林清作為日本侵華派遣軍獨立混成第五旅團的一名士兵來到中國,1940年,在膠東文登縣和八路軍作戰負傷被俘。

被俘后,八路軍沒有把他當作敵人,還給他充分的自由和平等,尊重他的人格,把他當作朋友、階級同志對待。父親在中國共產黨和八路軍的教育下,世界觀發生了根本的變化,不僅知道了日本軍國主義對中國進行的戰爭是非正義的侵略戰爭,而且明白了要永遠阻止這樣的戰爭,要使日中兩國人民永遠友好下去,就必須沿著中國共產黨指引的道路前進。

我曾好奇地問父親,你怎麼會中文的?這時,父親的眼神如同荒漠中炯炯的星光。他自豪地說,他還在山東抗日根據地發行的《大眾報》上寫過文章,是有名的“日本八路”。

多年后,我找到這張《大眾報》,看到刊登在報上的父親的文章《我的思想反省》。原來,父親成為八路軍的俘虜后,起初並未安分地接受教育,而是千方百計地想逃走,甚至想殺死八路軍的領導干部,立功回去。后來,他甚至還放跑了一名日軍俘虜。可是,在八路軍的教育、幫助下,父親終於成為一名勇敢的反戰斗士。

反戰勸降 屢立戰功

父親參加了八路軍,和其他日本戰友一起建立了“在華日人反戰同盟膠東支部”,並擔任副支部長。父親熟悉日本軍隊的內部情況,熟知日軍士兵思想和生活習慣。父親等人通過喊話、信件、慰問袋、電話等方式配合八路軍對日軍的宣傳。夜深人靜時,他們將手揺電話機挂在通往日軍據點的電話線上,他和接電話的日本士兵互相交談,鼓勵他們頭腦清醒起來,別再為日本軍國主義賣命,帶著武器投誠八路軍,八路軍優待俘虜。他還冒著炮火,到前沿陣地向日軍宣傳、喊話。在多次戰斗中,正是因為他的喊話促使多名日本士兵投降,瓦解了敵人的戰斗力。在一次慶功大會上,父親被當時的膠東軍區司令員許世友叫到台上,受到表彰。

父親對中國共產黨和八路軍忠心耿耿、肝膽相照。他屢立戰功,事跡傳遍整個山東抗日根據地。

抗戰接近尾聲時,一次,一支日軍部隊被包圍。日軍參謀長西田少佐來自日本侵華派遣軍獨立混成第五旅團第十九大隊,該部長期駐防在膠東地區,正是父親被俘前的部隊。軍分區賈若瑜司令員派父親和兩名參謀為全權談判代表去與日軍談判。

在談判室,父親用日語嚴肅地宣讀最后通牒后,又向他們勸降道,天皇都已經宣布戰敗,接受《波茨坦公告》,無條件投降。經過一番艱苦的談判,西田終於交出武器裝備的表冊和人員名冊。就這樣,日本軍隊向膠東八路軍投降。

1945年9月初,父親接到膠東軍區政治部命令,要護送這批繳了武器的日軍部隊到青島,然后讓他們返回日本。接到這個命令,父親從內心深處有些不樂意。這是他原來的部隊,過去他是這個部隊的一名普通士兵,受盡了日本軍隊中的非人道待遇,過著可怕的戰地生活。現在,居然還要遣送這些人回日本,父親有些難以接受。

遣返日軍部隊官兵工作開始時,日本軍隊派一名二十七八歲的鬆本大尉,擔任與小林清的聯絡及翻譯工作。一次,談及日軍作戰情形以及對投降的感想,鬆本大尉以自己人的口吻對小林清說:“我們日軍作戰精神極其勇敢,而且長於攻擊,絕少防御,所以始終處於主動,可以說是攻無不克,戰無不勝。我們投降乃是服從天皇旨意,我們陸軍絕不承認失敗,更不甘心投降……”

小林清立即打斷他的話說:“日本根本沒有高瞻遠矚的大政治家,更不了解中國。中國人抗戰,正是因為對和平已經絕望,犧牲到了最后關頭,沒有任何彷徨瞻顧的余地,隻有一拼。關於日本陸軍否認失敗一說,其他戰役不談,僅以中日戰爭末期的華北八路軍的全面攻勢,國軍的長沙會戰、昆侖關之戰以及中國遠征軍的印緬戰區之重大戰役來看,日軍無不望風披靡,節節敗退,潰不成軍。這些事實,不是你們陸軍戰敗的記錄嗎? ”

鬆本無言以對。

護送日軍部隊是沿著膠濟鐵路走的。由於膠濟鐵路已癱瘓,隊伍隻能徒步前進。一路上,許多百姓群情激奮,要為自己的親人報仇雪恨。小林清向老百姓做說服工作:“老鄉們,我們知道你們的恨,也知道你們的苦,但這些日本兵已經繳槍了……”

許多老百姓默默地含淚離開。望著這些深明大義的父老鄉親,小林清和八路軍部隊的戰士眼含熱淚,一些日本兵的眼圈也紅了。

護送任務終於順利結束。即使在幾十年后,父親對此事仍記憶猶新,恍如昨日。

義無反顧 痴心不悔

父親曾說:“我愛日本,因為那是我的祖國,我生長的地方,那裡有我的親人和許多值得懷念的人們。但是我更愛中國,愛那些在艱苦戰爭歲月和坎坷生活中和我同生死、共患難的中國人民。”

回首往事,父親常常眼眶濕潤。詩人艾青曾寫道:“為什麼我的眼中常含淚水,是因為我對這土地愛得深沉……”而對於一個來自異鄉的人來說,對這片土地的這份感情,恐怕要來得更加無私、感性和純粹!

父親的晩年,兩袖清風,但他留給兒女們的精神遺產卻足夠豐厚。1994年,父親在中國天津去世后,我在天津西郊“西城寢園”買了一塊墓地,將父親的一半骨灰埋葬在那裡,另一半骨灰帶回日本,使長年客居他鄉的父親得以葉落歸根。“生是日本人,死為中國魂”,父親對中國可謂“鞠躬盡瘁,死而后已”。他明知自己有生之年不能重返故鄉,隻盼死后自己這一番苦心孤詣能為后人所理解。

按照日本人的習慣,墓碑全部向著正東,很少向著西方。因為日本人喜歡太陽升起的東方。我想父親也許喜歡太陽,但是他有著更加牽挂的中國。於是我把他的墓碑坐東朝西,讓他面朝西方,可以守望著那片讓他魂縈夢繞、生活戰斗過50多年的土地!

(作者為日本八路軍新四軍戰友會事務局長)

《 人民日報 》( 2015年08月15日 03 版)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微