無圖說

“300指數”略有提升

四成市民經常健身

上海市體育局日前公布2014年 《上海市全民健身發展300指數評估辦法》,從健身環境、運動參與、體質健康三個方面對本市全民健身發展狀況進行了評估。

2012年,上海市體育局首次對社會發布 《上海市全民健身發展公告》,以翔實的數據資料為基礎,首創推出了反映健身環境、運動參與、體質健康發展水平的“300指數”。2013年則將學生社團、體質監測網絡、監測效果和體質達標等數據納入指數統計范圍,進一步確保了最終結果的真實、全面、准確。

據悉,與2013年相比,2014年“300指數”略有提升,其中“健身環境”發展指數略有下降,“運動參與”發展指數有所提升,“體質健康”發展指數略有提升,區縣的差異化程度逐年縮小。截止2014年底,本市人均體育場地面積達到1.74m2,學校體育場地向社會開放率為84.3%,抽樣調查結果顯示,市民對於健身環境的總體滿意度達到85.4%,經常參加體育鍛煉的人數比例為40.4%。2014年,全市組織開展了第四次國民體質監測,各級體質監測中心、站(隊)共為153688名市民提供體質測試服務,受測市民體質達標率為96.8%。

一、前言

為客觀評估上海市及各區縣政府部門全民健身工作效果,市體育局制定了 《2014年上海市全民健身發展300指數評估辦法》 (簡稱“300指數”),上海體育學院作為第三方承擔了“300指數”評估工作。評估周期為2014年1月1日至12月31日。

2014年“300指數”共有34個量化指標,有6個客觀指標由市體育局和市教委直接填報,24個客觀指標則由街鎮、區縣體育局和區縣教育局分別申報,另有4個主觀感受指標由上海體育學院通過對市民隨機抽樣問卷調查獲取。此外,還從 《上海市第六次全國體育場地普查數據公報》和2014年上海市民體育場地需求狀況調查分析報告》 和2014年上海市國民體質監測結果中抽取部分公共數據。300指數所涉及的“人均”計算基數均為上海市常住人口數。

二、評估結果

(一)上海市全民健身發展300指數為251分——滿意

“健身環境”發展指數為85分——滿意

“運動參與”發展指數為84分——滿意“體質健康”發展指數為82分——滿意

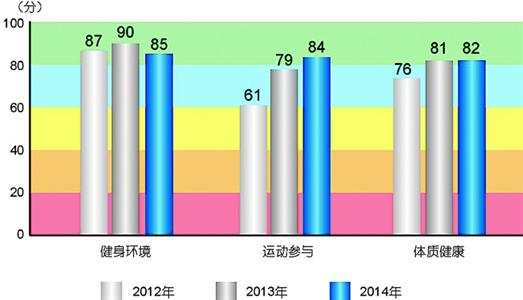

與2013年相比,2014年“300指數”略有提升,其中“健身環境”發展指數略有下降,“運動參與”發展指數有所提升,“體質健康”發展指數略有提升(圖1)。2014年全市各區縣300指數的最高分和最低分的差距為44分,與2013年(分差為62分)相比降低了29.0%,區縣的差異化程度逐年縮小(圖2)。

圖12014年上海市全民健身發展三項指數(單位:分)

圖22014年上海市各區縣全民健身發展指數

(二)“健身環境”發展指數為85分——滿意

2014年上海市“健身環境”發展指數為85分,處於綠色的“滿意”區域(見圖1)。評估結果表明,“政府主導”、“財政經費投入”、“場地設施建設”和“市民滿意度”四個二級指標均位於“滿意”區域,其中“財政經費投入”、“場地設施建設”和“市民滿意度”較2013年皆略有下降(圖3)。

2014年,市、區兩級政府在全民健身事業方面的日常工作經費投入總額達到32337.9萬元,人均全民健身日常工作經費為14.1元。截止2014年底,本市人均體育場地面積達到1.74m2,較2013年增長0.02m2。學校體育場地向社會開放率為84.3%。抽樣調查結果顯示,市民對於健身環境的總體滿意度達到85.4%。

圖32014年上海市“健身環境”發展指數指標水平

(三)“運動參與”發展指數為84分——滿意

2014年上海市“運動參與”發展指數為84分,處於綠色的“滿意”區域(見圖1)。評估結果表明,“健身組織與團隊發展”和“科學健身指導”指標處於“滿意”區域(圖4), “經常參加體育鍛煉的人數”提升至“比較滿意”。

2014年,本市共舉辦全民健身活動和賽事6573場(次),參與人數超過171萬人。在民政部門注冊的各級各類社會體育組織951個,在街鎮和學校登記的10人以上的體育健身團隊35684支,其中學生體育社團為8581支,社區健身團隊為27103支,平均每萬人擁有15.5支體育健身團隊。全市社會體育指導員總數達到44734名,佔常住人口的1.94‰。抽樣調查結果顯示,2014年上海市經常參加體育鍛煉的人數比例為40.4%。

圖42014年上海市“運動參與”發展指數指標水平

(四)“體質健康”發展指數為82分——滿意

2014年上海市“體質健康”發展指數為82分,處於綠色的“滿意”區域(見圖1)。評估結果表明,“體質測試服務網絡”、“體質達標率”略有提升,“運動干預”略有下降(圖5)。

2014年,全市共有103個社區市民體質監測站(隊)常年向社會開放,覆蓋全市街鎮的49.5%﹔ 新建4個區級市民體質監測中心,實現全市區縣全覆蓋﹔ 組織開展了第四次國民體質監測,完成幼兒、成年人、老年人42400人的監測計劃任務。當年本市各級體質監測中心、站(隊)共為153688名市民提供體質測試服務,受測市民體質達標率為96.8%。

圖52014年上海市“體質健康”發展指數指標水平

三、分項結果分析

(一)健身環境

1.政策保障:

2014年,市政府批准 《上海市公共體育設施布局規劃(2012-2020)》﹔ 市體育局制定實施 《上海市社區體育健身設施建設和管理辦法》、 《上海市社會體育指導員管理試行辦法》 等規范性文件﹔ 各區縣體育行政部門均制定了本區域基本公共體育服務建設實施方案,加大投入建設信息化服務平台,嘉定、楊浦、靜安、長寧等區都推出了健身場館預定平台,閔行區建成社區公共體育設施信息化管理平台,普陀區建成智慧體育信息平台,為市民健身提供了便捷的查詢和預訂服務。

2.財政經費投入:

2014年,市、區兩級政府加大了對全民健身工作的投入,人均全民健身日常工作經費為14.1元,較2013年增長33.1%(圖6)。

圖6上海市人均全民健身日常工作經費比較分析(單位:元)

2014年,上海市各區縣人均全民健身日均日常工作經費較為不平衡,最高和最低相差21.0元。

圖72014年上海市各區縣人均全民健身日常工作經費比較(單位:元)

3.場地設施建設:

2014年,本市新增體育場地面積467095.8m2,人均體育場地面積達到1.74m2。當年全市新建成百姓健身步道63條,新增步道面積90193.1m2﹔ 建成百姓健身房21個,超額完成市政府實事工程任務。此外,本市還新建了352個社區健身苑點、31個社區公共運動場、6個百姓游泳池。崇明縣試點建設自行車綠道,率先完成23公裡陳家鎮自行車綠道示范段建設。

根據2014年公布的 《上海市第六次全國體育場地普查數據公報》 顯示,本市體育場地數量排名前10位的體育場地依次是健身苑點、籃球場(館)、乒乓球館、棋牌房、健身步道、健身房(館)、小運動場、室外網球場、台球房、游泳館(圖8) [1]。

同時,根據對市民的調查顯示,市民喜愛並急需的體育場地類型排名前10位的分別為健身步道、健身苑點、羽毛球館、游泳館、乒乓球館、健身房(館)、綜合性體育場、多功能體育館、籃球場(館)、舞蹈房(圖9) [2]。

目前本市市民對於體育場地設施的需求與實際體育場地設施供給狀況存在一定的差異。

[1] 數據來源於 《上海市第六次全國體育場地普查數據公報》

[2] 數據來源於 《2014年上海市民體育場地需求狀況調查分析報告》

圖8上海市體育場地類型現狀圖(單位:個)

圖9上海市市民對體育場地的需求(樣本總量:73469人)

2014年,本市中小學校總數達到1514所,較上年增加79所,向社會開放體育場地的學校為1277所(2013年為1243所),佔中小學校總數的84.3%,在學校總數增加的情況下,開放率略有下降。目前學校場地開放的時段、時長和場地類型與市民的需求仍有一定的差距,同時中心城區學校體育場地的教學區域分隔和燈光改造工程的實施難度較大。開放過程中,少數市民隨地吐痰、亂扔垃圾等情況時有發生,個別市民還將寵物帶入校園,給學校衛生管理造成較大壓力。

2014年本市游泳場所執行 《經營性高危險性體育項目管理實施辦法》 有關要求,當年全市共有562家游泳場所依法取得經營許可証,佔全市游泳場所總量的90.0%。自6月20日至9月10日為游泳場所夏季開放階段,全市共累計開放191253場,接待泳客675萬人次,游泳場所衛生合格率為91.4%。

4.健身環境意度

市民對健身環境的總體滿意度為85.4%,其中體育“場地設施環境衛生”和“性價比”滿意度最高,場地“設施滿足需求狀況”和“管理水平”的滿意度較低。(圖10)

圖10體育場地設施滿意度比較

調查顯示,被訪者近一年經常使用體育場地類型中選擇最高的為社區體育場地,比例為69.2%(圖11)。對各類體育場地的分項滿意度排序進行比較發現,社區體育場地的滿意度最高,有6項滿意度指數均列第一﹔ 經營性健身會所在“設施維修狀況”滿意度上排名第一。

圖11近一年經常使用的體育場地類型選擇佔比(多選)

(二)運動參與

1.健身活動狀況:

2014年,在本市舉辦的6573場全民健身活動和賽事中,參與人數達到200人以上的佔到21.4%。其中2014年上海市民體育大聯賽共舉辦各類賽事3810場,吸引了近148萬名市民參賽。大聯賽項目設置從2013年的11個增至38個,承辦協會從12個擴增至33個。大聯賽中比賽場次最多的乒乓球賽達461場﹔ 參加人數最多的項目則是路跑,共有近27萬人參賽﹔ 單項賽事參加人數最多的是2014上海坐標城市定向挑戰賽的參賽人數達到10070人。

2.健身組織與團隊發展:

截止到2014年底,全市共有各級各類社會體育組織951個,其中市級體育協會88個、體育基金會2個、區級體育協會267個、青少年體育俱樂部191個、社區體育健身俱樂部157個和其他社會體育組織246個(圖13)。

圖12上海市體育社會組織類型構成比例

全市共有在冊體育健身團隊35684支,較2013年的23813支增長了33.3%。在健身團隊開展的鍛煉項目中,排名前10位的分別是健身操舞(含踏板操等)、排舞、廣播操、太極拳(劍)、健身氣功、乒乓球、木蘭拳(劍、扇)、體育舞蹈、秧歌(含海派秧歌)、羽毛球。中青年人群中最受歡迎的球類和路跑類社團或俱樂部,因組織形式較為鬆散,尚未納入政府統計序列。

3.科學健身指導:

全市社會體育指導員總數為44734名,其中國家級194名,一級648名,二級7252名,三級36640名。目前,有14655名社會體育指導員活躍在社區體育健身團隊中,佔社會體育指導員總數的32.8%。本市全年共舉辦健身指導培訓和講座3973場,惠及市民近34.9萬人次。

4.經常參加體育鍛煉的人口:

2014年上海市經常參加體育鍛煉的人數比例為40.4%,與上年基本持平。健步走、路跑、羽毛球、籃球、廣場舞(含交誼舞)、乒乓球成為上海市居民最經常參加的體育鍛煉項目。

(三)體質健康

1.體質測試服務網絡:

2014年第四次國民體質監測中,全市共完成43462名幼兒、成年人、老年人的體質監測數據的採集,其中徐匯、浦東、楊浦、鬆江、嘉定和奉賢等六個區作為國家監測片,按要求向國家上報7200人的監測數據。

本市體質測試服務網絡信息化服務水平全面提升,已全面實現各監測中心、站(隊)與“上海市民體質數據庫”的實時數據上報和傳遞。專門開發的“體質密碼”手機APP在第四次國民體質監測中發揮積極作用,使廣大受測市民能第一時間下載監測數據,了解監測結果,獲取運動處方,及科學健身知識等信息。

2.體質研究和運動干預:

2014年,本市共有11個區開展了改善體質、慢病防治的運動干預,合計干預人數9157人。在針對慢病防治的多項運動干預中,得到了衛生部門的積極支持和配合。市教委實施青少年體質干預67066人,制定了 《上海市普通高中學生綜合素質評價實施辦法》。

3.體質達標:

根據2014年本市各市民體質監測中心、社區市民體質監測站(隊)年度服務數據,及第四次國民體質監測數據合並統計,受測市民體質達標率為96.8%,保持良好水平(圖19)。根據2014年市教委公布的 《2013年上海市中小學生<國家學生體質健康標准>測試結果公告》,本市中小學生體質健康綜合評價達標率為93.8%,其中小學為94.0%,初中為93.3%,高中為94.4%。

圖132012-2014年上海市民體質達標率比較

四、結論

(一)主要成果

1.2014年上海市全民健身總體發展情況令人滿意,“健身環境”、“運動參與”和“體質健康”三個分項指數的差異縮小,區縣發展指數的差距逐年縮小,市民滿意度較高。

2.市、區兩級政府重視體育公共服務體系建設,將基本體育公共服務體系建設列為區域體育工作的核心任務,政府對全民健身事業的投入逐年增長,部分區縣公共體育服務信息化工作取得一定成果。

3.市民參與體育健身呈現出需求多樣化、運動項目專項化和參與形式團隊化的發展特征,體育健身團隊增長迅速,市民體質狀況繼續保持良好水平。

(二)工作瓶頸

1.各類體育場地面積和數量增長較慢,現有體育場地的類型和布局不能充分滿足市民多樣化、專項化的健身需求。

2.科學健身指導不足,社會體育指導員活躍程度不高,體質測試在科學健身中的作用未得到有效發揮。

3.體育公共服務普遍依賴於政府提供,社會化市場化程度較低,公共體育服務的信息化水平不高。

(三)發展對策

隨著 《國務院關於加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》 和 《上海市人民政府關於加快發展體育產業促進體育消費的實施意見》 的陸續出台,以及本市進一步創新社會治理加強基層建設工作要求的進一步推進,今后一段時間本市全民健身事業需在創新驅動、轉型發展,實現工作機制的改革與完善上實現新的突破。

1.市、區兩級相關政府部門必須落實 《上海市公共體育設施布局規劃(2012-2020)》,切實保障體育用地和建設資金。同時借助研制新一輪體育事業和區域社會事業規劃的契機,重點解決制約本市全民健身發展的瓶頸問題。

2.加快厘清政府、社會、市場權責,實現全民健身事業從政府獨輪驅動向“政府、社會、市場”三輪驅動轉變,引導各類社會力量承接公共體育服務、參與體育場地設施建設、推廣健身培訓和組織賽事活動等。

3.加強科學健身知識宣傳,推廣體質測試與健身指導相結合﹔ 落實社會體育指導員崗位制和相關配套保障措施,充分發揮社會體育指導員作用﹔ 依托“互聯網+”,創新服務模式,加快市、區兩級公共體育服務信息化綜合平台建設步伐。

4、大力發展健身技能和運動項目培訓,推廣運動技能的業余等級制,引導市民健身向多元化、專項化方向發展。

| 相關專題 |

| · 地方要聞 |