李詩原

2015年08月01日08:20 來源:人民網-人民日報

|

|

|

|

|

解放軍軍歌曲作者鄭律成。 |

|

|

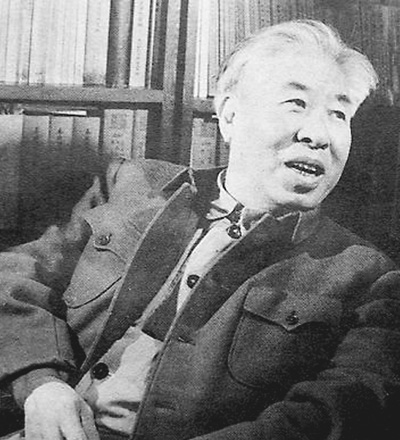

解放軍軍歌原詞作者公木。 |

|

|

沈陽軍營裡的軍歌比賽。 |

|

|

開國大典上的軍樂隊。 |

|

|

解放軍軍樂團正在排練。 |

|

|

|

“誰的歌聲能成為斧鑿,供英雄們去雕塑祖國的山嶺?誰的詩句能楔入歷史,化為我們民族不朽的基因?”

今天是中國人民解放軍建軍88周年紀念日。每當這個日子,《中國人民解放軍軍歌》那慷慨激昂的旋律又會在我們耳邊縈繞。無論是氣勢宏大的合唱,還是鼓號齊鳴的演奏,都給人勢不可當、摧枯拉朽之感。

“向前!向前!向前!”當前奏響起,無論你是不是一名軍人,一定能從這充滿戰斗精神的吶喊中獲得無所畏懼、一往無前的力量。它是號角,是戰鼓,從抗日戰爭時期到解放戰爭時期,再到共和國建設年代,鼓舞了千百萬中華兒女為民族的獨立、祖國的強大挺起不屈的脊梁,踏上勇敢的征程。

——編者

窯洞裡飛出嘹亮戰歌

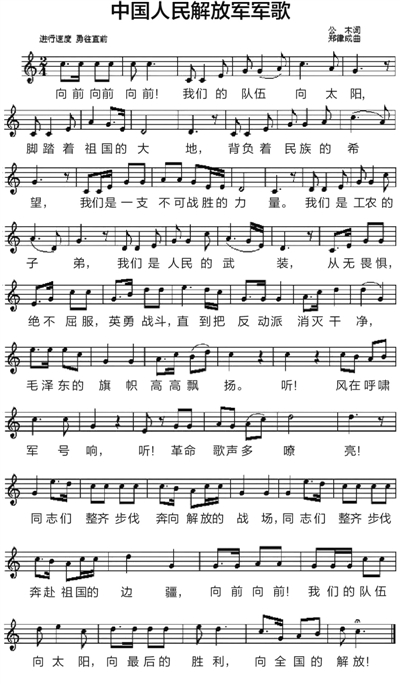

《中國人民解放軍軍歌》最早稱為《八路軍進行曲》,是《八路軍大合唱》中的一首歌曲,誕生在1939年的延安。

那是1939年的4、5月間,黃土高原春意盎然,山梁上長出一片一片的嫩綠。作曲家鄭律成有了創作一部大合唱的念頭。於是,他邀請詩人公木共同創作。1939年8月,公木完成歌詞。兩個月后,鄭律成完成了這部大合唱的譜曲。

這部大合唱由《八路軍軍歌》《八路軍進行曲》《快樂的八路軍》《子夜崗兵頌》《騎兵歌》《炮兵歌》《軍民一家》《八路軍和新四軍》8首歌曲構成,8首歌合著一個八路軍的“八”字。

盡管抗戰時期的延安是中國名副其實的文化中心,但畢竟沒有專業的合唱隊,更沒有聲部齊全、訓練有素的管弦樂隊。然而《八路軍大合唱》卻是一部具有交響樂思維的大作品。鄭律成因地制宜,利用當時延安的條件和力量,硬是將它搬上了舞台。

1939年底,《八路軍大合唱》在延安楊家嶺中央大禮堂首演,雄壯的軍歌震撼了大禮堂。不久,其樂譜油印成小冊子傳開,其中《八路軍進行曲》還載於《八路軍軍政雜志》。嘹亮的歌聲迅速傳遍延安,傳唱到塞北高原,長城內外,大江南北,鼓舞著八路軍健兒奮勇殺敵。

一個人創作了兩國軍歌

這首《八路軍進行曲》和同時期產生的《抗日軍政大學校歌》《新四軍軍歌》等軍歌一樣,都採用西洋調式,其音樂風格與那些運用民歌音調寫成的軍歌迥然不同。其歌詞採用長短句結合,據說這種結構是鄭律成特意向詞作者公木要求的。

這首歌曲不僅採用西洋大調式寫成,而且呈現出分解式三和弦的旋律風格,但又在一定程度上運用了五聲性旋法,既具有鮮明的時代性,又不失中國人的審美情感。特別是開頭的第一句,“向前!向前!向前!”從音樂形態上看不過是一個“同音反復”的樂句,這裡的“重復”卻不是簡單的復制:第一個“向前”對應的是前長后短的切分節奏,第二個“向前”對應的是時值相同的等分節奏,第三個“向前”對應的是一個前短后長的逆分節奏。這種極富動力性和內在結構力的節奏組合,形成一種獨特的聽覺語言,如同戰場上的沖鋒號,給人勇氣和力量。

作曲家鄭律成是一位來自朝鮮半島的國際主義戰士。他曾認為,歌曲創作應該打破“洋框框”、“民族民間音樂的框框”和“群眾歌曲創作的老框框”。《八路軍進行曲》正是打破這些“框框”的結果。

讓人感覺驚奇的是,《八路軍進行曲》顯示出超時代的魅力和價值。1939年,抗日戰爭剛剛進入“相持”階段,我軍尚以游擊戰為主,但《八路軍進行曲》卻塑造出了“大兵團的形象”,寫出了“戰略反攻的感覺”。軍歌壯軍威,彌漫的硝煙中,獵獵的軍旗下,這首歌伴著八路軍勇士一往無前把日寇驅除出國境,伴著解放軍的鐵流排山倒海解放全中國。1949年10月1日,開國大典上的受閱部隊,正是和著它的節拍雄赳赳氣昂昂,大步走過天安門廣場。

值得一提的是, 鄭律成在抗戰勝利后回到朝鮮,還譜寫了《朝鮮人民軍進行曲》,這是朝鮮的軍歌。

歌詞變化折射歷史風雲

向前!向前!向前!

我們的隊伍向太陽!

腳踏著祖國的大地,

背負著民族的希望,

我們是一支不可戰勝的力量。

我們是善戰的前衛,

我們是民眾的武裝,

從無畏懼,絕不屈服,永遠抵抗,

直到把日寇逐出國境,

自由的旗幟高高飄揚。

聽!風在呼嘯軍號響﹔

聽!抗戰歌聲多嘹亮!

同志們整齊步伐奔向解放的戰場,

同志們整齊步伐奔去敵人的后方。

向前!向前!

我們的隊伍向太陽,

向華北的原野,

向塞外的山崗!

這是《八路軍進行曲》最初的歌詞。1946年,《八路軍進行曲》更名為《解放軍進行曲》,根據當時的形勢原歌詞中的“善戰的前衛”“永遠抵抗”“直到把日寇逐出國境”“抗戰”“日寇”“華北的原野”等詞句作了相應的修改。

之后,在不同的歷史年代中,歌詞內容也稍有變化。1951年2月1日,中央軍委總參謀部頒布《中國人民解放軍內務條令(草案)》。其附錄部分以“人民解放軍軍歌”為標題刊載了《人民解放軍進行曲》。1953年5月1日,總參謀部重新頒布《中國人民解放軍內務條令(草案)》,再次刊載《人民解放軍進行曲》,並就演奏和演唱做了相關規定。1965年,《人民解放軍進行曲》正式更名為《中國人民解放軍進行曲》。1988年7月25日,經中共中央批准,中央軍委主席鄧小平簽署命令,《中國人民解放軍進行曲》定為《中國人民解放軍軍歌》,歌詞也最終確定。從此,這首歌曲成為中國人民解放軍的“標識”。

軍歌凝聚起戰斗軍魂

軍歌乃軍魂所系,軍威所在,聚集著永不磨滅的戰斗精神。每當軍歌響起,人們自然會聯想到那些激情燃燒的歲月。何謂“軍歌”?至少有兩種意義上的軍歌:廣義的軍歌和狹義的軍歌。

廣義的軍歌泛指在軍隊中傳播的歌曲和軍旅題材歌曲。既包括《秦風·無衣》、《九歌·國殤》及《延安頌》、《我為偉大祖國站崗》、《再見吧,媽媽》、《十五的月亮》等軍旅抒情歌曲,又包括那種與紀律條令、軍事訓練密切相關的隊列歌曲。所謂隊列歌曲,即“進行曲”風格的軍旅歌曲,其短小精悍、結構方整、節奏明快、剛勁有力,能在部隊行軍時邊走邊唱的歌曲,一般為2/4拍或4/4拍,如《三大紀律八項注意》《我是一個兵》《打靶歸來》《一二三四歌》等。

狹義的軍歌,則是一支軍隊(部隊)的“標識性”歌曲,即那種詮釋某一支軍隊(部隊)、某一軍兵種的歷史、性質、特點、使命、精神、氣質的歌曲,其形式通常為隊列歌曲。如《抗日軍政大學校歌》《新四軍軍歌》《我們是光榮的臨汾旅》(“臨汾旅”旅歌)《鋼鐵部隊進行曲》(第38集團軍軍歌)《人民海軍向前進》《第二炮兵進行曲》《中國人民武裝警察部隊之歌》《中國人民解放軍駐港部隊之歌》等。

我軍軍歌是伴隨著八一南昌起義的槍聲唱響的,是在井岡山斗爭和反“圍剿”中逐漸醞釀出來的,從簡陋的填詞歌曲到頗具藝術性的原創歌曲,見証了長征的曲折,經受了抗日烽火的錘煉、解放戰爭炮聲的洗禮、抗美援朝戰爭硝煙的熏陶。正是這些長征路上的歌、抗日烽火中的歌、解放戰爭炮聲中的歌、抗美援朝硝煙中的歌、軍隊現代化建設中的歌,構成了一部軍隊的歷史詩篇。

人民視覺

本版制圖:蔡華偉

《 人民日報 》( 2015年08月01日 09 版)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微