郭山澤/漫畫

香港TVB的電視劇《談判專家》中,娓娓道來的幾句勸說就可以拯救一個絕望的生命;而《三國演義》中的王朗,卻因被諸葛亮的言辭駁倒,急火攻心,墜馬而亡。口舌,在必要的時候,就是看不見的武器。如果市井的口角之爭無傷大雅,那麼朝堂上的文臣之辯則可能動搖一國之策。作為掌握更多話語權的官員,從“在其位”開始,無論古今中外,都會被戴上類似職業道德規范的“緊箍咒”。近年來,網絡的飛速發展帶來了信息爆炸,官員們脫口而出一句話轉瞬之間就會火遍大江南北,到底是一個“不小心”產生的蝴蝶效應,還是官員素質堪憂呢?

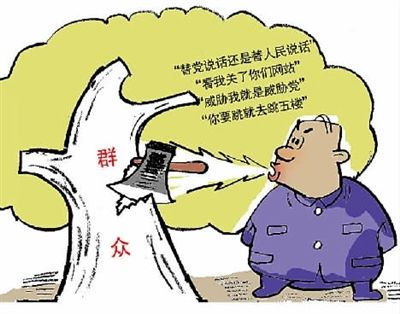

官員語言暴力“黑榜”

不久前,有媒體整理了近年來“20句官員粗話臟話狂話”,還按照內容性質歸類,以下是摘抄的其中幾條:

“你敢在新華網曝光,我就叫它關閉。”

——2009年6月,有記者前去採訪濟南市天橋區文化局局長要求解釋女教師陪酒一事,該局長叫囂道:“新華網不就是文化單位嘛,我是管文化的,你敢叫我在新華網上曝光,我就叫它關閉。”

“你是替黨說話,還是替老百姓說話?”

——2009年6月,中央人民廣播電台記者就某經濟適用房用地違規建別墅一事採訪時任鄭州市規劃局副局長的逯軍時,被其劈頭一問:“你是准備替黨說話,還是准備替老百姓說話?”這句話當時傳遍大江南北,一時間備受關注。

“要去就去(跳)五樓。”

——2009年11月5日,河北省承德市牛圈子溝鎮下二道河子村村民王秀珍,來到鎮政府要求解決拆遷補償問題。該鎮黨委書記史國忠讓王秀珍“別找我,反映也沒用”。王秀珍急得大哭:“史書記,您別走,您這兒都不管了,我去找誰,要我去跳樓啊!”史國忠卻說:“這我還管不了,一樓二樓別去啊,要去就去(跳)五樓。”說完離開。

“這事歸我管我就不管。”

——2013年11月26日,吉林白城市四季華城300多戶業主向白城經濟開發區反映物業亂收費問題,得到開發區負責人的答復:“這事歸我管我就不管,愛哪告哪告!”最后,這位領導丟下一句“有能耐上中央告去”就走了。

“威脅我就是威脅黨!”

——2014年1月6日,四川省達州市達川區罐子鄉黨委書記羅頌在接待群眾來訪時語出驚人,稱“威脅我就是威脅黨”。2014年1月7日晚,達川區人民政府新聞辦官方微博發布消息稱,“不當言論屬實,羅頌已被相關部門停職,接受調查”。

“國家規定是狗屁。”

——2015年5月,一段名為“任性的領導講話”的視頻在網上引起軒然大波。山西省古交市交通運輸部門正科級干部客運辦主任任長春在全體干部職工大會上的講話中說道:“國家規定是狗屁,我任長春就不執行。你們把這個話記著,國家規定就是狗屁。誰提意見開除誰,誰要工資誰滾蛋。我說他誰是腐敗就誰是腐敗。”

官場現形“忌”

提到官場的規范和禁忌,不得不提中國古代的官箴。官箴原指百官對帝王的勸誡,后演變成針對官員的戒規。官箴多以書籍或格言警句的形式流傳下來,內容十分豐富。從官員自身的修養、道德和才能的鍛煉,為官應有的心態,到如何與君王、同僚和百姓打交道,甚至還包括官員的家人應如何謹慎言行,可謂面面俱到。

我國古代政治傳統一大特點是人治,對官員的要求也會強調他們的表率作用,如“設官凡以為民也,而征諸民必本諸身(徐棟、丁日昌《牧令書輯要·治原》)。”因此官員的衣冠、容貌、言談、舉止都不可“有頃刻褻慢(楊昱《牧鑒·治本》)”。在為官的態度上,官箴認為,為官要謙遜待人,才能得到人民的擁戴。“在上不驕,高而不危,所以長守貴也(《孝經·諸侯章》)。”“平易近民,民必歸之(《牧鑒·接人》)。”當官員像上文的“排行榜”中那樣動輒發怒時,官箴則認為應以忍制怒,“必能忍人不能忍之觸忤,斯能為人不能為之事功(薛瑄《薛文清公從政錄》)。”在官員接人待物方面,大體分為對君王、對同僚(上下級)和對民眾三種關系,都有不同的規定。其中對民眾的態度,官箴普遍要求官員體恤民眾,要“民之所好,好之;民之所惡,惡之(《薛文清公從政錄》)。”我國古代對官員有“父母官”的說法,即要求官員要愛民如子,關心民眾疾苦。從官員的自身修養來說,官箴提到官員應如何在言行上自律以及律人。“非所言勿言,以避其患;非所為勿為,以避其危(武則天《臣軌》)。”甚至“不會說話干脆不要說”——“萬言萬中,不如一默(鄭端《政學錄》)。”

由上可見,我國古代對於官吏的職業道德規范有著嚴格的要求,但這些要求和規范都明顯帶有封建時代人治的色彩。且這些官箴除由武則天親自編撰的《臣軌》之外,多出自官宦之家,用以訓誡后世子孫或自律,鮮有官方明令頒布,因此大多都不具有普遍約束力。

那麼國外政府官員的言辭是否有禁忌呢?以美國為例,無論政府官員還是其他公眾人物,在各種媒體或社交網絡上的公開言辭都要盡量保持“政治正確”。涉及種族、性別、性取向和宗教等敏感話題,都十分容易引起爭議。

2015年白宮記者協會晚宴上,美國總統奧巴馬演講——與其說是演講,不如說是一場有些“高大上”的脫口秀——其間,提到一部叫做《有點黑》的電視劇,他一語雙關地說:“‘有點黑’可紅不了多久。”(調侃自己曾因有黑人血統而在大選中獲得優勢,但這個“優勢”在其執政之后也沒持續多久)不過這個笑話換個白人來講,就容易涉嫌種族歧視。2003年,時任美國共和黨參議員的Rick Santorum因歧視同性戀言論引發公眾憤慨,不久前這位議員宣布參加美國2016年大選,這段“黑歷史”再次被民眾和競爭對手們重提。

2012年,阿肯色州茶黨(也稱茶葉黨,美國保守派政黨,也有人認為茶黨只是一個組織鬆散的民間團體,不算政黨)領導人Inge Marler,因在講演中開了一個涉嫌種族歧視的玩笑而不得不引咎辭職。玩笑的內容是:一個黑人孩子問媽媽:“民主是什麼?”媽媽說:“就是白人每天工作,讓我們窮人獲得所有的福利。”“媽媽,白人不會生氣嗎?”“他們會的,孩子,他們會的。不過他們要是因為這個生氣就叫種族歧視。”2014年,美國艾奧瓦州長Tom Harkin評價共和黨參議員候選人Joni Ernst只是“長得漂亮聲音甜”,Joni Ernst表示這是對她嚴重的冒犯,並認為這是對女性的歧視,“如果我簡歷上的名字是John Ernst(John是常見的男性名字),他就不會這樣說了。”

非口舌也

上述實例中,奧巴馬的自我調侃和黑人母子的對話中的笑點和怒點對中國民眾來說或許很難感同身受,甚至可能會覺得是否太過小題大做。但在有著漫長黑人為奴史,並曾爆發嚴重種族沖突的美國,膚色問題並不是開玩笑的好方向。官員的口不擇言帶來的后果往往難以想象,分析其產生的原因,或許會發現這絕不僅僅是口舌之爭的問題。

北京政法職業學院教授,法律語言學專家宋北平在接受本報記者採訪時對此分析認為,官員言辭不當的社會原因比較復雜,但“最基本的原因是官員自身的素質問題”,自身的素質沒有到位,就會口出狂言。“第二個就是社會的原因,一方面是官員工作生活的環境,可能充斥著粗話臟話,使其受到了一定影響。另一方面,官員本人可能對社會不滿,有憤怒抵觸的情緒。比如那個叫囂要‘關閉新華網’的官員,很有可能他一直以來就對媒體有抵觸的情緒。”

西安交通大學廉政研究所副所長李景平在接受記者採訪時認為,表面上是言辭不當,實際上“這些官員們是把自己當成了官老爺,好像老百姓都是草民”,這是他們骨子裡的封建遺毒在作祟。另外,造成這種現象也有體制上的原因,“個別領導干部在當地獨斷專行”。缺乏制度上的制約和監督。

中南大學法學院廉政與法制研究中心主任李滿春對記者表示,官員言辭不當,首先是“官員本身對自己的認識和定位不客觀,而這些臟話粗話反映出的官員們的官德缺失,他們缺乏自律的觀念,心中沒有人民。同時,我們在制度上也缺乏對權力的制約,使一些官員狂妄自大,沒有受到約束。”此外,“在選拔領導干部的時候沒有真真切切地來讓群眾推舉推薦也是一個原因。”

臟不臟,淨不淨

前文對官員語言暴力“黑榜”隻摘抄了一部分,還有相當一部分內容是不適於見諸報紙的臟話、粗話。相比這些污言穢語,“替黨說話,還是替老百姓說話”顯然不算“臟”,但其當年的影響力卻令人瞠目,可見“臟不臟”並不是官場語言暴力程度的衡量標准。兩者相比較,哪一種危害性更大呢?

對此,宋北平表示,單純的臟話只是適當不適當,文雅不文雅的問題,而某些“不臟”的話則是“是非問題,是原則性的問題。”

李景平也認為,臟話可能是無意識脫口而出的,或是性格使然,“而后者反映的是官員的價值觀和理想信念,是更深層次的問題。”

李滿春則從影響力角度向記者解釋,前者的確對人是一種傷害,但后者的狂妄自大,“是危及黨和政府的權力指向的問題,涉及了一個領導干部基本的黨性修養,官員言辭不當嚴重影響了我們黨的形象和政府的形象。”因此,李滿春表示針對官員言辭不當出台相應規范是有必要的,應當對官員加強教育,重申和完善過去的良好制度,以及將黨內的監督條例上升到法律的層面,形成一個監督體系,來達到政治生態文明的境界。

州官和百姓都不能放火

前不久,香港某男演員公開在社交網絡上發表“港獨”和攻擊、侮辱內地民眾的言論,引起眾多網友不滿,其主演的電影在內地上映時也被觀眾抵制而票房慘敗。同樣是言辭不當,官員與其他公眾人物相比,會有何不同呢?

宋北平向記者表示,兩者是有差異的。“官員所處的位置是社會管理者,居高臨下,帶來的傷害程度更嚴重。其他公眾人物的言論影響范圍更廣,但影響深度不如官員的言辭。”

李景平則認為,從廉政的角度來看,官員和名人都是公眾人物,言辭問題都會對他的政治生命和職業生涯造成影響,所以從這點來講是沒有區別的。“但是產生的效應不同,公職人員可能面臨紀律處分,而娛樂明星之類的會面臨群眾自發的抵制或遭到社會譴責。但理論上來講,兩者都應該謹言慎行。”

政府官員是社會的管理者,在信息透明化公開化的大趨勢下,沒有人可以用“不如一默”來逃避責任和溝通。如何言辭得當,這不僅是對官員個人素質的考驗,也在拷問著“在其位”者為官的心態。(李紅笛)