將國學經典譯成外文,是中華文化“走出去”的途徑之一。《三字經》作為中華民族珍貴的文化遺產,與《百家姓》《千字文》合稱“三百千”,並稱為三大國學啟蒙讀物,也是早期傳教士向異國介紹中華文化的首選典籍。

《三字經》文字雖簡,內容廣博。如果按照字面之意將其譯成外文並非難事,但要將其三字一句、朗朗上口的中文藝術特點用外文表現出來,卻被視為“譯事之至難”。日前,天津外國語大學趙彥春教授經過3年磨礪,創譯出一部風格獨特的《英韻三字經》——它以三個英文單詞對譯三個漢字,使之在音、形、義三方面都與原文相匹配。作為天津外國語大學將國學經典向海外傳播的“拳頭產品”,這一譯作出版后,立即獲得學界好評。

“三詞格”演繹最美《英韻三字經》

作為域外學者學習漢語、了解中華文化的重要媒介,《三字經》曾被翻譯成多種文字。自南宋以來,已有多位傳教士、漢學家將《三字經》譯為英文,迄今約有十幾個英語版本《三字經》存世。由於許多傳教士對博大精深的中華文化精髓缺乏深刻的了解,甚至是基於傳播宗教的目的而翻譯《三字經》,因此在諸多譯本中,“音、形、義”三者兼顧的譯本極少。

“傳入西方的《三字經》譯本中,多為對《三字經》的語義解釋,譯文未能再現‘三字’這一屬性特征。”趙彥春說,“在我所考察的各種譯本中,有的語義解釋不圓通,有的史實錯誤比比皆是。國學經典以此面目傳之於海外,會是一個蒙塵的形象。”於是他動了重譯《三字經》的念頭。

英譯《三字經》看起來簡單,實則並非易事。西方傳教士曾有“斷言”:《三字經》“不能譯為英文韻詩”。可是,如果不能以三個英語單詞對應漢語的三個字來譯,那還能稱為《三字經》嗎?趙彥春琢磨了3年,字斟句酌,最終採用“三詞格”和整齊的“aabb”韻式,以使譯文更逼近原文的語體和風格。厚積薄發,他原本打算在一個月之內完成譯稿,可是一起筆竟然停不下來了,兩天半時間,譯稿一氣呵成!“盡管累得頭暈眼花,手臂酸痛,但心中的快樂卻難以形容。”趙彥春告訴記者,他長期研究中西方古典哲學,並致力於經史子集的研究與英譯。“英、漢語分屬於印歐語系和漢藏語系,具有不同的基本組句成分。漢語以字為基本單位,英語以單詞為基本單位。如何化解這種差異,使英語讀者能夠體會到《三字經》這種獨特的語篇結構,是英譯這部《三字經》的關鍵。”他根據“直譯盡其所能,意譯按其所需”的原則,採用自己擬定的“三詞格偶韻體”翻譯方法,完美復原了原著的文本特色。

比如原著中的“養不教,父之過﹔教不嚴,師之惰。”趙彥春譯為:“What's a father?/A good teacher.What's a teacher?/A strict preacher.”每節都是“aabb”韻式,讀起來朗朗上口,便於記憶。為了驗証《英韻三字經》的可讀性,趙彥春曾對一個美國家庭進行了閱讀測試。一拿起書本,十幾歲的孩子便看得津津有味,句句能懂。孩子的母親也對這簡短的文字所蘊含的豐富知識和哲學思想感到十分驚奇,認為全文“簡直就是諺語、格言的匯編”。

中華文化海外傳播的“拳頭產品”

《英韻三字經》出版后,翻譯界好評如潮。翻譯家、清華大學羅選民教授贊其“形神兼顧”。上海交大楊炳鈞教授將之與此前眾多譯本對比,概括出“目的明確、譯境極高﹔對仗工整、韻律得當﹔用詞精妙、錦上添花﹔語言簡潔、美感不失﹔比照名譯、更勝一籌﹔注釋獨特、促進理解”6個特點,認為趙彥春的譯作在以異國語言展示中華魅力的同時,也給韻文翻譯提供了一個難得的范例。

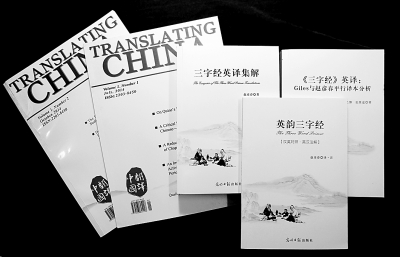

之后,作為《英韻三字經》的姊妹篇,趙彥春教授又出版了《三字經英譯集解》。“趙彥春教授的《英韻三字經》及相關著作,是我校啟動的‘國學經典外譯文庫’工程的重要組成部分,也是我們鑄造國學經典海外傳播的‘拳頭產品’。”據天津外國語大學副校長王銘玉介紹,該校的“國學經典外譯文庫”採用集體攻關的方式,致力於推出具有一定社會影響和學術價值的標志性成果。以《英韻三字經》的出版為標志,目前已有一系列國學經典翻譯著作在天津外國語大學問世。

“用國際眼光、國際表達講述中國故事,能夠讓外國受眾越來越多地了解中華優秀文化,這是我們肩負的責任。”天津外國語大學校長修剛教授說,“隨著中國國際地位的不斷提升,悠久深遠、獨具魅力的中華文化正日漸得到國際友人的青睞和重視。《英韻三字經》的成功探索,給我們提供了寶貴的啟示。我們將總結經驗,充分發揮資源優勢,積極推動中華文化走出去。”(記者 陳建強 特約記者 朱斌)

附:《英韻三字經》精彩譯文節選

人 之 初,

性 本 善。

性 相 近,

習 相 遠。

Man on earth,

Good at birth.

The same nature

Varies on nurture.

人在太初或剛出生時其本性都是善良的﹔由於后天成長環境、教育背景不一樣,性情也就有了各種各樣的差別。

Man was good in the beginning, or he is good at birth. Human nature deviates due to different nurtures.

融 四 歲,

能 讓 梨。

弟 於 長,

宜 先 知。

Aged four years,

Rong proffered pears.

Bear in mind

Fraternally be kind.

漢代時,孔子的后人孔融年僅4歲就知道把梨讓給哥哥吃。這種謙讓的態度和友愛兄長的美德,是每個人從小就應該知道的。

And in the Han Dynasty, Rong (Kong Rong), Confucius' descendant, offered his pears to his elder brother although he was only four. Everyone should learn this kind of respect for affinity.

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |