倪海寧

近代以來,大國的興衰無不與海軍的發展密切相關。中國政府5月26日發表《中國的軍事戰略》國防白皮書,強調海軍按照近海防御、遠海護衛的戰略要求,逐步實現近海防御型向近海防御與遠海護衛型結合轉變。

數百年來,從西班牙到荷蘭,從英國到美國,幾乎每個大國的崛起與發展都與海軍的強大、海權的鞏固息息相關。即日起,“天下軍事”推出“大國海軍”系列策劃,解讀海軍在國家崛起與發展中的重要作用,透視各國海軍的歷史與現狀,可從中得到諸多啟迪與借鑒,敬請關注。

——編 者

在人類歷史上,要了解海軍與國家命運的緊密聯系,英國無疑是最佳樣本。曾擁有世界最強海軍和最多殖民地的英國,對近現代人類歷史和文明投射出巨大而深遠的影響力。大英帝國“日不落”的輝煌,雖已隨其海上霸權的失去而終結,但英國海軍由小到大、又由盛而衰的歷史,仍不乏解讀與思考的價值。

從歐陸逐鹿到海洋擴張——

弱勢島國崛起為歐洲強國

地處西歐一隅的英國,是個不折不扣的海洋島國。從上古時代到中世紀,羅馬軍團、日耳曼人、北歐海盜……接踵跨過英吉利海峽踏足不列顛,在相互碰撞與融合中形成了英吉利民族。近代以前,易遭大陸方向侵襲的夢魘,為英國的對外政策烙上了深深的“大陸印記”。英國積極地介入大陸政治,在建立“跨海峽帝國”的夢想中耗費了幾乎全部熱情和精力。

16世紀初,隨著英法百年戰爭的結束和都鐸王朝的建立,無奈離別大陸的英國人,方才開始明確地朝“島國民族”的方向發展。此時,地理大發現正使歐洲經貿重心從地中海向“西歐-大西洋”方向轉移。為對付外敵入侵,都鐸王朝的君主們開始組建和加強一支正規海軍,並自覺地把視野轉向海外。

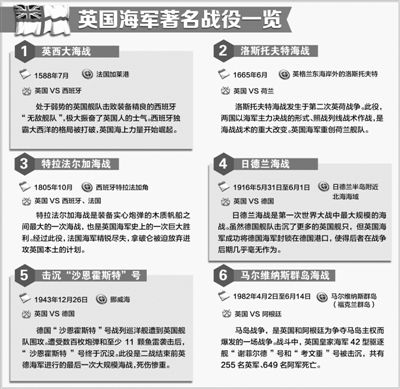

正式成立於1546年的英國海軍,在與海上強國西班牙的財富爭奪中找到了發展的催化劑。1588年,被英國海軍海盜式的打劫勾當所激怒的西班牙君主,出動龐大的“無敵艦隊”,意欲一舉踏平不列顛。殊不料,以大海盜德雷克、豪金斯為骨干的英國海軍不畏強敵,一改傳統的接舷戰法而採用遠距離炮戰,一舉擊潰“無敵艦隊”。這是英國人在奪取海上霸權征程中的第一個具有決定性意義的會戰。正如英國人富勒在《西洋世界軍事史》一書中所言,這場勝仗“如同一個耳語一般,把帝國的秘密送進了英國人耳中:即便是資源和勢力都極為有限的小國,隻要控制了海洋,照樣可以贏得和守住巨大的海外領土”。

此后,英國人滿懷必勝的信心和對海權的強烈渴求,走上了殖民擴張的道路。至17世紀上半葉,以海軍為后盾的英國不斷擴大海外貿易規模,積極向印度和美洲滲透,基本確立了其歐洲強國的地位和英帝國的雛形。

強大海軍支撐海權偉業——

歐洲強國晉級全球霸主

隨著西班牙走向沒落,為爭奪海上霸權,英國相繼與荷蘭和法國這兩個重要的新興海洋國家展開競爭。從1652年起,英國與“海上馬車夫”荷蘭連續進行了三次大規模海戰,雖互有勝負,但通過轉口運輸貿易謀利的荷蘭深受打擊,最終耗盡了國家的元氣。法國是歐洲大陸最強大的國家,17世紀后期直到19世紀初,英國與之進行了100多年的曲折斗爭。在7次主要較量中,除第6次法國略佔上風,英國都取得了重大勝利。宣告拿破侖戰爭終結的1815年《維也納和約》,標志著英國在海洋上完全戰勝了法國。在此之后的近一個世紀裡,沒有哪個國家的海軍能夠和敢於向英國皇家海軍挑戰。到19、20世紀之交,英國建立起一個橫跨三大洋、遍布五大洲、面積達3350萬平方公裡、擁有約4億人口的殖民大帝國。

美國海軍戰略家艾爾弗雷德·馬漢在其經典著作《海權對歷史的影響》中指出:“如果一個國家的位置使之既不必在陸上保衛自己,又不會被誘使利用陸地設法擴張領土,與以大陸作為部分邊界的國家相比,它就可通過將其目標集中地指向海洋而取得優勢。”作為一個四面環海、沒有陸上直接威脅的島國,英國能集中精力和資源發展和維持海軍力量,將英吉利海峽變成了一道不可逾越的鴻溝,繼而採用靈活的“結盟-制衡”外交政策封鎖和打擊對手。

英國以爭得的海上優勢為基礎,實現了海軍、殖民地和海外貿易三大要素的有序循環:強大的海軍推進和保護了殖民事業和海外貿易﹔遼闊的殖民地提供了散布全球的海軍基地,直接服務於艦隊﹔巨額利潤的海外貿易,既為海軍建設及拓展殖民地提供了充裕的財源,更帶動英國率先進行了第一次工業革命,成為19世紀的“世界工廠”。

兩次世界大戰中“慘勝”——

“日不落帝國”跌下巔峰

19世紀后期,西方主要資本主義國家相繼完成第二次工業革命,英國的經濟優勢迅速縮小。新興強國紛紛尋求擴張勢力范圍,開始挑戰英國在海上乃至國際事務中的支配地位。20世紀初,德國海軍異軍突起,英國海軍面臨的危機暗流涌動。

正在失去世界頭號強國地位的英國,決心不惜一切代價捍衛自己的海上霸主地位。英國海軍中改革派的代表費希爾,推動海軍以“無畏艦”這一劃時代艦種,淘汰了英國所有的現役戰列艦。英國甚至不惜與夙敵法國和俄國就海外利益分配達成妥協,構建了夾擊德國的“協約國”陣營。德國的強勢崛起與英國的擴軍備戰,成為了引爆第一次世界大戰最重要的背景。

盡管實力佔優的英國艦隊將德國水面艦艇主力牢牢封鎖在北海,但1916年的日德蘭大海戰還是使英國海軍付出了慘重代價。德國展開的“無限制潛艇戰”也超出了英國人的想象,一度令英國無所適從。雖然以英國為首的協約國一方最終打勝了一戰,但一戰使英國元氣大傷。英國海軍已難以維持其傳統的“兩強標准”(即實力至少要與僅次於它的兩支海軍的總和相當),1922年華盛頓會議后隻得降為“一強標准”,實力僅稍稍超過當時居於次席的美國海軍。美國則以“門戶開放”政策滲透進英國廣袤的殖民地,“日不落帝國”的驕陽開始失去耀眼的光芒。

脆弱的和平並沒有維持太久,便被更為殘酷慘烈的二戰打破。憑借實力尚存的海軍和新興的空軍,英國免於像諸多歐陸國家那樣淪亡於納粹之手,成為唯一自始至終參戰的大國和盟軍反攻德國的重要基地。然而,二戰又是一次英國耗費舉國之力才獲得的“慘勝”。戰后,英國已淪落到在美蘇兩個超級大國之間求生存的地步,恰如丘吉爾黯然神傷所描述的,“在巨大的俄國熊和北美野牛中間,坐著一頭可憐的英國小毛驢”。

海軍的蛻變與重生——

英國努力維持大國地位

二戰后,民族解放運動浪潮沖擊下的英屬殖民地紛紛獨立,“日不落帝國”支離破碎。正如美國前國務卿艾奇遜所說:“大不列顛失去了一個帝國,卻還沒找到一個合適的角色。”與帝國瓦解和經濟衰落同步,英國海軍每況愈下。盡管直到20世紀60年代初,英國海軍仍抱著“世界海軍”的幻想,維持著包括7艘航母、10艘巡洋艦在內的400余艘艦艇的龐大規模,並在美國的支持下建造了海上強國的新象征——戰略導彈核潛艇,然而現代海軍高昂的發展成本和大片海外基地的喪失,使英國在20世紀70年代中期不得不放棄了“爭奪海洋控制權”的全球戰略,完成了從蘇伊士運河以東的全面撤退,蛻變為一支區域性海軍。

當然,英國還遠沒有衰落到不可收拾的狀態,依然位於世界最發達國家的行列。冷戰后期,主力收縮到北大西洋海域的英國海軍,即利用其在東西方對峙中作為西方重要戰略樞紐和西歐戰略縱深的特殊地緣地位,以及豐富的反潛經驗,在“格陵蘭-冰島-英國”一線擔綱了“核威懾與保護海上交通線”的重要任務,從而為英國在北約組織內爭得了一席特殊的防務和政治地位。冷戰結束至今,高喊“重出北大西洋”口號的英國海軍,更是一次次登場“獻技”,從海灣、科索沃、阿富汗、伊拉克直至利比亞戰爭,幾乎無役不與地充當美國的急先鋒。

時至今日,“日不落”的榮耀已然不再。但不可否認,英國皇家海軍仍是一支總體規模精干、結構比例均衡、技術裝備先進、富於優良傳統、作戰能力較強的現代化海上力量。這是英國保持“全球影響力”的現實需要,更是它支撐“聯合國安理會常任理事國、核大國、英聯邦龍頭、北約和歐盟主要成員、美國最重要的戰略盟友”這一系列大國地位的基石。(制圖:蘇鵬 資料:楊磊)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |