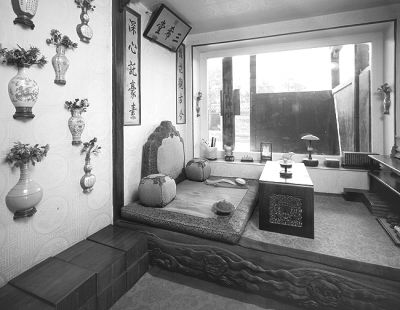

三希堂內景 圖片由故宮博物院提供

伯遠帖卷(局部)圖片由故宮博物院提供

開欄的話

今年10月10日是故宮博物院建院90周年紀念日,兩岸故宮將同時慶生。

兩岸故宮同根同源,彼此的藏品中有些原是“一卵同胞”,卻因故分離。近幾年,兩岸故宮的交往日益頻繁,合作日漸常態化,台北故宮已多次向故宮博物院商借藏品辦展,一些分離60余年的藏品在台北得以聚首。由於某些原因,台北故宮的藏品目前還不能回大陸參展,但血濃於水的淵源讓人們有理由相信:兩岸文物合璧,這不僅僅是夢想。

從本期開始,本刊與故宮博物院合作開辟《同源》欄目,遴選了一些原在北京、現分藏兩岸的文物珍品進行介紹,既是為故宮博物院九十華誕慶生,也算是另一種“文物合璧”的形式吧。

中國北方冬天寒冷,古代又沒有暖氣設備。北京紫禁城裡的皇帝為了有效地保持室內溫度,隻好暫時放棄平日的排場,在高大寬敞的宮殿裡選取向陽處搭建名叫“暖閣”的低矮小屋,在裡面盤上火炕、燒上炭盆,便可舒適地“煨冬”了。

紫禁城裡的暖閣很多,有一間特別有名,那就是養心殿西暖閣——“三希堂”。

宋代大儒周敦頤在其《通書》“志學”篇裡有“士希賢,賢希聖,聖希天”的名言,告誡士人不斷提高自己的修為,向聖賢的標准看齊﹔即使是已經達到了賢、聖的高度,也還要繼續進取。此乃“三希”一詞的本源,也是“三希堂”一名的正解。然而,清乾隆皇帝弘歷將自己冬日起居的暖閣命曰“三希”,卻還有一重雙關含義,即利用“希”與“稀”二字古時相通的用法,暗指這間小小暖閣中,藏有三件稀世珍寶。這便是晉人王羲之《快雪時晴帖》、王獻之《中秋帖》和王珣《伯遠帖》。

在中國書法史上,王羲之這個名字是不朽的。雖為東晉貴族,他卻不慕榮利,獨好筆札。當實用漢字走出“漢隸”漸成新體的演變時期,他以自己杰出的天才,用新興的楷書及其快寫體——行書與今草,進行了大量的藝術實踐,形成優美成熟的“王體”系統。這個系統經過其子王獻之、其侄王珣等家族成員的長期傳承與弘揚,漸為社會公認。至唐初由李世民確定為書法正宗,代代沿襲,至今不可動搖。羲之也就有了“書聖”尊號。可惜歲月遷播一千多年,人禍天災,王氏家族傳世墨跡稀如星鳳。因而我們不難想象,作為狂熱的書畫愛好者,乾隆皇帝當年集齊“三希”之后的欣喜與驕傲。

《快雪時晴帖》是王羲之寫給友人“山陰張侯”的一封行書短信,全文僅“羲之頓首快雪時晴佳想安善未果為結力不次王羲之頓首山陰張侯”二十八字,字字珠圓玉潤,歷來極為有名。每當京師瑞雪初霽,乾隆帝閑坐於三希堂大玻璃窗前的暖炕之上,便要取出此帖,一邊賞雪,一邊賞字,每有會心,必御筆親題詩文於冊內。晚年目力不濟,猶命詞臣董誥代書。數十年共存御題七十余則,亦可謂書聖之異代知音矣。囿於時代鑒定水准,乾隆帝不知道,此帖實乃一精善的古摹本。羲之真筆,久已片紙不存於世!

《中秋帖》是王獻之一封草書信件的“節臨本”。獻之真跡亦無傳世者,所幸此信曾被宋人刻入《寶晉齋法帖》,名曰《十二月割至帖》,至今可睹全貌。對比可知,《中秋帖》是從《十二月割至帖》上摘字臨寫的,因此字句無法讀通。然而臨寫者的書藝頗高,他熟練運用獻之獨創的“一筆草”法,將若干個單字一筆寫成,氣脈貫通,神採奕奕。對於后人領悟獻之妙諦,極有參考價值。專家據紙、筆特性及書寫風格推斷,應為北宋大書家米芾所臨寫,故亦不失為至寶。

從鑒賞的角度說,《伯遠帖》的特殊優勢,在於它非摹非臨,而是王珣手書傳世孤本。啟功先生嘗題詠曰:“王帖惟余伯遠真,非摹是寫最精神。臨窗映日分明見,轉折毫芒墨若新。”在陽光的透射下,可以看到帖字的筆畫內不是“雙鉤填墨”的平涂,而是筆鋒自然運行的頓挫使轉。真正的晉代名家墨寶,唯此與陸機《平復帖》可以比肩!

總而言之,“三希”不愧是稀世之珍。乾隆帝題三希堂對聯曰:“懷抱觀古今,深心托豪素”,道出了它們在歷史文獻與書法藝術兩個方面的重要價值。

滿清覆亡后,社會動蕩,包括“三希帖”在內的內府珍藏飽受離亂之苦。

《中秋帖》與《伯遠帖》被久居內廷的同治帝“敬懿皇貴妃”赫舍裡氏據為己有。在1924年廢帝溥儀及其眷屬被驅趕出宮時,老太太把它們藏在行李中帶回娘家,隨即出手賣給了古董收藏家郭葆昌。1937年,張伯駒先生托人與郭氏談妥價格,卻因盧溝橋事變爆發未果。抗戰勝利后,郭葆昌已病故。其子郭昭俊1949年攜帶二帖撤退廣州,旋赴香港。1950年,他為了籌措生意資金,悍然將二帖抵押給英國匯豐銀行,押期一年,月息二分,1951年11月28日到期。1951年9月,中央人民政府文化部文物局局長鄭振鐸出國訪問途經香港,得知由於生意賠本,郭昭俊已無力贖回二帖。中國國寶兩個月后即將成為外人之物!他緊急向中央作了報告。11月5日,周恩來總理親筆長篇批示,同意由政府出資贖購二帖,並且對鑒定、付款的程序作了詳密部署。王冶秋、馬衡、徐森玉三位文物專家奉派南下,不辱使命。12月27日,二帖回到了久違的北京紫禁城,並於1952年1月在“偉大祖國的古代藝術”展覽上與廣大觀眾見面。新中國在成立伊始,百廢待興的困難局面下,毅然巨資回購二帖,鮮明地表現了中國共產黨人對於民族文化的態度,為日后的文物保護工作開了個好頭,影響極為深遠。

據說溥儀當年搬離故宮時,曾打算攜出《快雪時晴帖》,未能得逞。但這件寶貝最終也還是沒有留在紫禁城中。隨著上世紀30年代的“古物南遷”和40年代的“國寶遷台”兩次大的藏品遷徙行動,《快雪時晴帖》與故宮博物院大批珍品一起被運到寶島台灣,成為台北故宮博物院的鎮院之寶。

近年來,兩岸文化交流不斷頻繁和深入,台北故宮已經多次通過民間團體出面,借展故宮博物院等大陸博物館的藏品。2011年,黃公望《富春山居圖》與《剩山圖》的合璧展出,令人鼓舞。大家熱切盼望的國寶“三希”重新聚首,何時實現?《快雪時晴帖》能否回到北京紫禁城探親?我們期待著。

(金運昌 作者單位:故宮博物院書畫部)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |