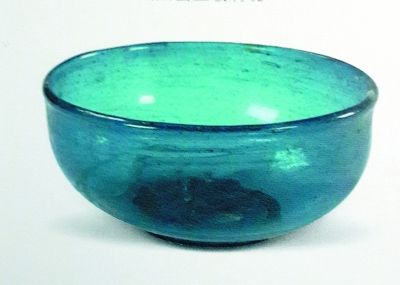

內蒙古正鑲白旗伊和淖爾墓群出土的玻璃碗

雲南祥雲大波那墓地出土的銅仗首

貴州遵義新蒲播州楊氏土司墓地中楊價夫婦墓室出土的螭首金杯

湖北棗陽市郭家廟曾國墓地出土編磬的鳳形底座

本文配圖均為資料圖片

經過專家的初評、公眾投票和終評,“2014年度全國十大考古新發現”9日揭曉。這裡簡要介紹十個項目,以饗讀者。

廣東數十萬年前就有人類活動——廣東郁南磨刀山遺址與南江舊石器地點群

磨刀山遺址位於廣東省西部雲浮市郁南縣。該遺址是廣東省首次發現並經科學發掘的舊石器時代早期曠野類型遺址。4個月的搶救性發掘取得突破性收獲——這裡是廣東目前確認年代最早的古人類文化遺存。這一發現填補了廣東舊石器時代早期文化的空白,將該地區最早有人類活動的歷史由距今13萬年左右大幅提前至數十萬年前,是廣東史前考古的重大突破。

該遺址的發現既是嶺南及中國舊石器時代考古的重大進展,為華南乃至中國舊石器時代考古研究提供了珍貴的新材料,同時也為深入研究華南—東南亞地區舊石器文化的關系、區域人類起源與演化歷史以及東西方文化比較等國際熱點課題提供了重要的新契機。

中華文明起源的新發現——河南鄭州東趙遺址

東趙遺址位於鄭州市高新區溝趙鄉趙村與中原區須水鎮董崗村之間,面積約100萬平方米。這裡發現了龍山文化晚期、新砦期、二裡頭時期、早商二裡崗期、兩周時期文化遺存。該遺址考古學文化延續時間之長、文化序列之連續完整,在中原地區同類遺址中甚為罕見,將進一步完善中原地區夏商周時期考古學文化分期體系與文化譜系。

在發現的新砦期城址中,有40個神秘的灰坑(即垃圾坑),其中埋有豬骨架、龜殼、人骨等。關於此類遺存的性質,專家或認為是倉儲類遺存,或認為與祭祀有關。這類特殊遺存均為新砦期遺存或夏代早期的首次發現,具有重大學術研究價值﹔在發現的二裡頭時期城址的城牆基槽內發現一兒童骨架,應與祭祀活動相關,這一現象系同時期其他遺址首見﹔還發現一座二裡崗期大型回廊式夯土建筑的基址,其規模僅次於偃師商城,足見其等級之高、性質之重要。

曾國考古學年代序列補全了——湖北棗陽市郭家廟曾國墓地

郭家廟墓地位於棗陽市吳店鎮,總面積達120萬平方米以上。此次發掘共出土各類質地文物近1000件套,其中鼎、盤等有“曾子”銘文。該墓區為一處曾國公墓地,崗地最高處是國君墓和陪葬的大型車坑、馬坑,以此為中心,其他中小型墓葬有序分布其西、南側。

國君墓早期曾被盜,但仍出土文物700余件(套)。其中音樂文物最具特色,主要有鐘、磬、鼓、瑟及鐘架、磬架、建鼓架。瑟、建鼓以及鐘、磬架是迄今發現最早的實物。發現的大量金屬飾件,如金銀合金虎形飾(含金量約87%)、銅虎形飾等,採用了錘鍛、模鍛、沖孔等工藝,為目前我國考古發現的最早採用這些工藝的實証。銅虎形飾採用了鎏金工藝,是我國最早的鎏金實物。

郭家廟墓地為春秋早期曾國國君墓地,與葉家山西周早期曾侯墓地、文峰塔曾國墓地、擂鼓墩曾國墓群共同構建了曾國考古學的年代序列,為研究曾國歷史與周代封國制度提供了重要的資料。

這裡才是洱海區域的文化中心——雲南祥雲大波那墓地

大波那墓地位於大理白族自治州東南部祥雲縣雲南驛壩。漢武帝在西南設置益州郡,益州郡下轄24縣,雲南縣為之一,縣治就在今雲南驛壩。1918年,因縣名與省同名,故改稱祥雲縣,為“雲南”省名之源。

本次發掘清理墓葬25座,共出土陶、銅、石、木器等290余件。根據考古發掘得知,大波那墓地是滇西地區戰國至西漢時期規模和分布范圍最大、規格最高的一個墓地。研究証明,大波那是這一時期洱海區域的重要文化中心。本次新發現填補了洱海區域戰國、秦漢這一時段考古學文化的空白,為構建這一地區考古學文化序列及探討和研究洱海區域“昆明族”的文化和社會狀況提供了重要的實物資料。

探索成熟青瓷的起源——浙江上虞禁山早期越窯遺址

遺址位於紹興市上虞區上浦鎮大善村,這裡是曹娥江中下游地區。上虞禁山窯址是曹娥江流域漢六朝時期的典型窯址。本次考古新發現窯址60多處,時代基本集中在東漢時期,加上此前的考古調查,該區域內調查確認窯址200余處,其中東漢時期窯址近100處,三國西晉時期窯址60余處,為建立成熟青瓷起源過程提供了豐富的資料。

本次共發掘面積800平方米,其中3條窯爐均為龍窯,保存較為完整。出土的產品標本均為成熟青瓷器,種類豐富,包括近30種器形,胎釉質量高,裝飾華麗,制作與裝燒工藝成熟而高超,代表了成熟青瓷發展的第一個高峰。在同一窯址內發現不同時期的窯爐遺跡,這在早期越窯青瓷的發展史上尚屬首次。

找到打開象雄文明的鑰匙——西藏阿裡地區故如甲木墓地和曲踏墓地

墓地位於西藏阿裡象泉河上游地區。其中,故如甲木墓地是阿裡地區所見的最大規模的墓葬群,包括8座象雄時期墓葬和3座吐蕃時期墓葬。從墓葬形制、規模、出土遺物等方面判斷,這裡很有可能是一處象雄部族貴族墓地。

曲踏墓地的年代在距今1800年左右。發掘的5座並列的墓葬,都是罕見的帶豎井墓道的洞式墓,豎井深達5米。墓室的形制很有可能是模仿當時的洞穴居址修建的,墓室內還根據活人的生活需要進行功能分區,墓室結構與古格時期普遍流行的穴居遺跡非常接近,對於考察象雄時期建筑形式及其使用的詳細情況提供了參照。隨葬品種類特別豐富。由於一些出土遺物的材質和樣式並非阿裡本地所有,可推測,在象雄時期,這裡就與新疆,甚至中亞、印度發生過文化交流。

隋代的國家糧倉——河南隋代回洛倉與黎陽倉糧食倉儲遺址

隋代是我國古代大型國家糧倉建設的頂峰時期。這些糧倉對隋朝的興衰起到巨大作用,其中回洛倉和黎陽倉更成為隋末政權爭奪戰中起決定性作用的著名戰略因素。

回洛倉遺址位於隋唐洛陽城北1200米,廢棄不晚於初唐。經過較大規模的考古勘探和考古發掘確認:整個倉城倉窖數量在700座左右,遠超文獻記載中的數量,是目前國內考古發現倉窖數量最多的古代糧食倉儲遺址。隋代黎陽倉遺址位於河南省浚縣城東關大伾山北麓,廢棄於唐初,目前已探明儲糧倉窖90多座。考古發現表明,五代至北宋時期在廢棄的隋代倉窖之上,另建有大型地面官倉建筑,這與文獻記載相吻合。

回洛倉遺址的發掘,展示了隋代都城具有戰略儲備和最終消費功能的大型官倉的儲糧規模和倉窖形制特征﹔黎陽倉則顯示出依托黃河和大運河而具有中轉性質的大型官倉的形制特征。

歐亞草原商品博覽會——內蒙古正鑲白旗伊和淖爾墓群

伊和淖爾墓群位於內蒙古自治區錫林郭勒盟正鑲白旗伊和淖爾蘇木寶日陶勒蓋嘎查東北5公裡處,海拔1260米,周邊為典型的草原地貌環境。

本次搶救性考古發掘的5座北魏墓和1座遼代墓中出土了大量精美的文物,如陶罐、漆器、玻璃碗、金頭箍、金鏈、獸面紋鎏金銅鋪首等。

伊和淖爾墓群地處北魏六鎮及北魏長城沿線,是目前在國內發現的緯度最北的北魏墓群。這些墓葬分布集中,排列有序,規格較高,顯然是一處家族性貴族墓地。墓葬結構、木棺、陶器、漆器的造型圖案,均具有鮮明的鮮卑文化特點,但金屬器的工藝和造型圖案卻又表現出歐亞草原地區其他民族的一些文化特點,甚至有少量遺物為中西亞舶來品,說明該族群利用草原絲綢之路與中亞、西亞、歐亞草原建立了一定的商貿聯系,或由這些地區遷徙而來。伊和淖爾墓群的發掘,為研究北魏時期的草原絲綢之路、邊疆歷史及民族關系提供了極為珍貴的實物材料,是近年來我國邊疆考古的重要發現之一。

中國好爐子——北京延慶大庄科遼代礦冶遺址群

大庄科礦冶遺址群位於北京市延慶縣大庄科鄉。遺址群主要由礦山、冶煉、居住及作坊遺址等構成,從採礦到冶煉的遺跡,再到冶鐵工匠工作、生活、居住的地方,遺址類型比較系統、豐富。

大庄科礦冶遺址群是目前國內發現的遼代礦冶遺存中保存冶鐵爐最多且爐體保存相對完好的冶鐵場所,其基本形貌清晰可見。遺址群位於遼南京附近,歷史上是宋遼之間戰場前沿地帶。大庄科礦冶遺址群既可能是生產兵器等軍用產品的場所,也可能是冶鐵技術自中原地區向邊遠地區傳播的証據之一。遼滅國以后建立的西遼國,是中國古代生鐵技術向西方傳播的重要力量之一。對於大庄科礦冶遺址群的綜合研究,將深化冶鐵技術交流與傳播的研究。

土司夫婦的奢華生活——貴州遵義新蒲播州楊氏土司墓地

墓地位於遵義市東北約20公裡的新蒲新區,發現形制特殊且保存完整的大型高等級大墓,出土大量金銀器及相關隨葬品,是貴州土司考古繼海龍屯遺址之后的重大突破。

明初第一代播州土司楊鏗夫婦墓、第29世土司楊烈夫婦墓均已被盜,僅殘存少量陪葬品。但通過楊鏗墓中的墓志銘,考古隊找到了未遭盜掘的、播州楊氏第14世土司楊價夫婦的墓。目前已在頭箱和棺槨間出土精美金銀器80余件。這些器物代表了當時金銀器制作的高超水平,是深入認識南宋時期的喪葬禮儀和宋代金銀器制作工藝、藝術及交流的重要材料。(記者 李韻)

記者觀察

主動性發掘、多學科結合呈上升趨勢

記者注意到,本次參加終評的25個項目,呈現出一個顯著特點——主動性發掘項目較以往大幅度上升。這與各級財政加大對文物保護工作經費支持力度、考古工作資金不斷得到充實是分不開的。各級考古科研單位面對新的發展形勢和工作需要,積極謀求轉型,將工作重點逐步轉向科研、保護。國家文物局提供的數據顯示,2014年,全國共有29個省、區、市開展了近200項主動性考古發掘項目,有力推進了學術研究,在舊、新石器時代過渡階段的文化面貌認識,史前社會復雜化、文明化背景探索,手工業考古發現,帝陵布局、都城制度演變,佛教考古、船舶考古等關鍵問題上,都取得了重要突破。

據記者統計,本次“十大”中主動性發掘者佔絕對多數,除廣東郁南磨刀山與南江舊石器地點群,以及內蒙古正鑲白旗伊和淖爾墓群兩項外,其余8項均是配合保護或課題研究而進行的主動發掘。

本次“十大”的另外一個顯著特點就是多學科結合、新科技運用成為普遍方式。聽過進入終評的25個項目的匯報后就不難發現:絕大多數考古隊伍都運用了現代測量和定位技術掌握遺存對象的空間分布,建立遺址分區、記錄系統和地理坐標系統﹔全站儀、激光測距儀等測繪設備與技術運用廣泛,部分項目還通過與專業測繪機構合作的方式應用激光三維掃描技術,建立或復原了發掘對象以及遺址整體的三維系統。

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |