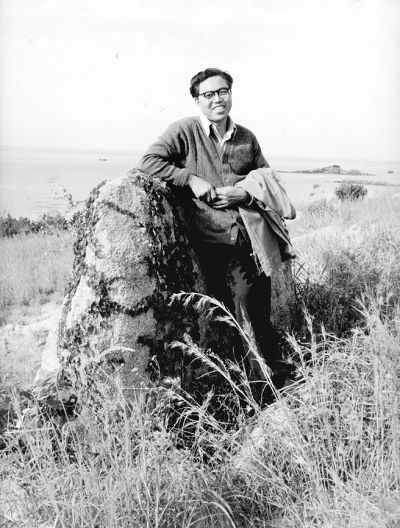

20世紀80年代馮德英在昆崳山留影。

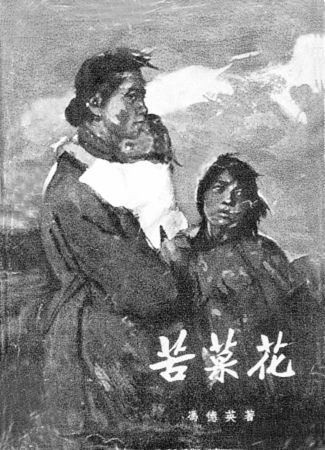

《苦菜花》《迎春花》《山菊花》——每一部作品背后都帶著神話般的數字。單一部《苦菜花》,出版50年來已翻譯成10種文字暢銷1000萬冊。

作為與楊益言、羅廣斌、曲波、金敬邁等同時期的重要作家,馮德英是他們當中最“年輕”的一位,當年他寫完《苦菜花》初稿時,還不滿20歲。

馮德英說,“三花”中,他自己比較滿意的是《山菊花》,因為較之先前的作品,各方面的准備和認識更為充分。

1982年,《山菊花》被改編拍成電影,成為倪萍的成名作。

和平年代,馮德英一直沒有停止以筆為武器的“戰斗”。20世紀80年代以來,馮德英又創作長篇三部曲《大地與鮮花》﹔進入21世紀后創作出了“煉獄中的天使”三部曲《天堂之約》《地獄之吻》和《人世之哀》(與阿真合作)。作品中,馮德英以深沉細膩的筆觸講述了一個二戰背景下淒美絕倫的愛情故事,通過普通人的遭遇,揭示戰爭帶給人們的心靈創傷。

最近,馮德英與阿真合作,完成了劇本《霧鎖寒冬》。

莫言曾在《難忘那戴著口罩接吻的愛》中評價《苦菜花》:“我覺得,在‘文革’前十七年的長篇小說中,對愛情的描寫最為成功、最少迂腐氣的還是《苦菜花》。”莫言說,《苦菜花》在對殘酷戰爭環境下的兩性關系的描寫卓有建樹,其成就遠遠超過了同時代的作家。

馮德英“確實把裝模作樣的紗幕戳出了一個窟窿。由於有了這些不同凡響的愛情描寫,《苦菜花》才成為了反映抗日戰爭的最優秀的長篇小說。”莫言說,兩性描寫所達到的藝術高度,會成為衡量某一時期文學所達到的藝術水平的一個標准。十七年中我們還有一部《苦菜花》,何況現在,何況將來。

花開

1950年春天,馮德英參加中國人民解放軍的第二年,偶然看到一本封皮已經被搓爛的《洋鐵桶的故事》。讀著讀著,他被書裡打日本鬼子的故事情節吸引住了。這是他第一次接觸到小說,也是第一次知道,自己熟悉的生活能用來寫成一本書。

從此,馮德英愛上了文學,如飢似渴地讀書。

第一次開始練習寫作是在1952年。馮德英把自身經歷過和熟知的事情仿照小說的形式一頁頁記下來,一口氣寫了好幾萬字。可是,越寫越覺得自己水平太低,表達不出想要表現的事件和人物的本來面貌。

“但是思想上又放不下,一想起來心裡就非常激動。之后的幾年,我壓抑著自己的創作沖動,把大部分時間用於讀書和學習。直到1955年,我在執行海防任務的間隙中,對著南海,把紙夾子放在膝蓋上,動筆寫了這部長篇。”馮德英說,《苦菜花》是自己的處女作,是自己的第一部長篇小說,也是他發表的第一篇文學作品。

這部文學作品,與馮德英的生活環境息息相關。

1935年,馮德英出生在山東昆崳山區的貧苦農家,和其他窮人一樣,受著地主和封建勢力的殘酷剝削與壓迫,當時,震撼人心的英雄事跡比比皆是。馮德英雖然年幼,但是處在那樣的時代環境裡,他接觸和交往的黨的干部和八路軍戰士很多,那些平凡朴素又崇高偉大的人民戰士的英雄事跡,給他留下了極其深刻的印象。《苦菜花》就是以這些真實的生活素材為基礎寫成的。

經過很長時間的醞釀,馮德英在1955年完成了初稿。他把稿子寄到北京解放軍總政文化部,並給陳沂部長寫了一封信,希望得到指導。

后來,陳沂部長把稿子批給解放軍文藝叢書編輯部。馮德英很快收到了編輯部的來信,信中表示,會及時把意見告訴他。但是,此后因為反胡風引發的肅反運動拖了一年多。在“反右”運動前夕,馮德英才在編輯部的幫助下,完成了修改工作。

在馮德英的印象中,當時的總政有個創作室,創作氛圍很好,集中了一批優秀的軍旅作家,有徐懷中、白樺、公劉、彭荊風等,王願堅則是他的鄰居。

馮德英的責任編輯叫楊昉,南京中央大學畢業的,水平很高。編輯部的同志認為,馮德英描寫戰爭的復雜性寫得真實大膽,同時也對作品提出了修改意見,還建議他應該多讀哪些作品。

這些意見,年輕的馮德英很快消化了,他對原稿進行了充實豐富。在總政創作室期間,他不但修改完作品,也和創作室的同志們結下了深厚的友情。

出版時,問題來了。初稿名叫《母親》,編輯部希望馮德英能改個名字,因為已經有高爾基的《母親》了。馮德英考慮了幾天,心想,小說裡有關於苦菜花的描寫,含義也深,比較新鮮,就改成了《苦菜花》。

1958年,《苦菜花》由解放軍文藝出版社出版。

《苦菜花》的出版,在當時幾乎是一個事件,馮德英受到了周恩來總理的接見。而8000元——這是馮德英的第一筆稿費,他一分沒留,全部捐給了軍烈屬。

《苦菜花》的出版,使馮德英一鳴驚人。但是,馮德英卻隻想回老家蓋個茅草房,和百姓生活在一起。但他又清楚地知道,軍人的天職就是服從命令。他必須留在軍隊。而在他的內心裡,卻渴望寫作,他認為寫作是最幸福的事情。

20世紀50年代的一批作品,都是經歷過抗日戰爭的老作家寫的,比如馬烽、魏巍等,很多人以為馮德英也經歷過抗日戰爭。所以,馮德英當時回答讀者最多的是:你怎麼那麼小還有這麼多生活,能夠寫出這樣的長篇小說?

馮德英的回答是:作家每個人的生活經歷不同,我所在的昆崳山區,在抗日戰爭中期基本成了根據地,在戰爭環境中耳濡目染,童年的印象比較深。

這也是馮德英為什麼小說中基本上是以一個孩子的視角寫母親,寫抗日戰爭時期婦女經過戰爭的磨難,她們積極參加到抗戰中來的緣故。

起伏

馮德英9歲就參加抗日戰爭兒童團,隻上了五年小學。但是,他有一個癖好,就是喜歡聽民間故事。20世紀50年代初文化大進軍時,他在電台工作,上了業余的初中,后來到通信學校,慢慢將讀書和經歷結合起來寫作。“開始只是愛好,后來就變成追求。”馮德英說,他隻有一個思想,要寫就把整個經歷寫出來。他總感覺,寫短的東西沒法表達完整,因此他一心想寫長篇。

但是,寫作的過程很慢。因為文化程度低,想寫的表達不出來。馮德英解決問題的唯一方法就是反復地學習和閱讀。他沒上大學,但是自學了所有文科的知識,包括社會發展史、世界通史、中國通史等。“我的信條是:讀書破萬卷,沒有做不到。一開始創作,我就是想表達自己熟悉的生活,此后就一直沿著這個路走下來。”馮德英說,自己寫作的過程也很曲折,部隊工作很緊張,要執行戰斗,他隻能用業余時間寫,還要背著人,怕被別人指責不安心工作、好高騖遠。

《苦菜花》的出版,增強了馮德英在寫作上的信心。第二年,他的第二部長篇小說《迎春花》隻用了三個多月的時間。

當時,新華書店征訂要100萬冊,但是紙張緊缺,隻好先印40萬冊。出版后,這部作品引起了爭議,有一種批評,認為馮德英的書在男女兩性關系的描寫上,有嚴重的自然主義傾向,失於色情,有副作用。更有批評者進一步認為,《苦菜花》也存在這個問題。

於是,馮德英對《迎春花》做了局部修改,篇幅也減少了五萬字,1962年再版。

《山菊花》(上、下集)曾獲解放文藝出版社首屆優秀長篇小說獎,但這部作品的出版命運多舛,前后經歷了18年的時間。

1963年,馮德英寫完《山菊花》上冊,空軍政治部副主任王靜敏看了后說感人肺腑,可是,編輯說寫得太悲慘,要求改。

馮德英說,改的話干脆不發。他對自己的作品有著清楚的認識,認為不是寫過了,而是沒寫夠。“我是想告訴人們,生活是怎麼來的。”馮德英說,“一將功成萬骨枯”,他的鄰居在抗戰時期把兩個兒子送上戰場,兒子們一直沒有音信,老人最后上吊自殺。聽到這消息,他一天沒吃飯,寫了一百多行的詩,沒想到這首詩在后來的肅反中被搜出來,又好一頓挨整。

“文革”時,江青點名批評《迎春花》,將“三花”判定為宣揚資產階級人性論、階級斗爭調和論、革命戰爭恐怖的和平主義、愛情至上以及有黃色毒素描寫的三株大毒草,成為禁書。

馮德英被戴上了文藝黑線的代表人物、修正主義者、現行反革命分子的“帽子”。他對江青發了不少牢騷,在“文革”期間受了很大災難。

當時,濟南軍區、廣州軍區有兩個文化部長都自殺了,馮德英的父親也於“文革”中在哈爾濱自殺。馮德英當時在北京,不允許去見父親,成為他一生中永遠的遺憾。

但是,馮德英從來沒想過自殺這條路。他要看看烈士奮斗過的中國將變成什麼樣子,他希望這個社會能真正走向光明。

直到1972年,馮德英從貴陽空軍五七干校回到北京等待“復查”落實政策,單位裡一位秘書告訴他,在機關堆放雜物的屋子裡,有一包像是稿子的東西,不知是不是他的。

馮德英一看熟悉的白布舊包裹,淚水奪眶而出。

1979年,山東人民出版社出版了《山菊花》上集﹔三年后,解放軍文藝出版社又出版了下集。

33年之后,馮德英對於“三花”作何評價?

馮德英說:“寫成什麼樣就算什麼樣吧!作家和作品都是有時代的局限性,我也很不滿意自己的創作,有些寫得太簡單了,生活比小說更復雜。但是基本反映了當時的時代,反映了當時人民的生活和思想感情。任何作品,所以有生命力,是因為有審美價值,能夠推動人類文明進步。”

有一位河北大學搞比較文學評論的教授,拿莫言的《紅高粱》和《苦菜花》作對比,比較《豐乳肥臀》和《苦菜花》中的兩個母親形象。馮德英覺得,不論從風格還是其他方面,兩個母親沒有可比性。但是,他對於《紅高粱》是基本肯定的。

赤子

“文革”之后,乳山市相關部門來找馮德英,希望能在家鄉給他建一座文學館。

馮德英拒絕了,他總說,自己沒有多少東西。到了新世紀初,又有家鄉的縣委領導再三要求,他隻好答應了。但是,他明確提出,這座文學館不是一個人的文學館,不是作家個人成績的展示,它應該是乳山人民、膠東人民革命精神的反映,它要堅持地域性、人民性和文學性,需要大家來豐富它。他一再強調,文學館應該突出作家的成長環境,

《苦菜花》和《迎春花》的手稿已經在“文革”中被抄走了,馮德英將所有能找到的手稿交給了文學館。2008年9月20日,馮德英文學館開館了。開館儀式上,馮德英捐出20萬元,在家鄉15處鄉鎮、街道辦事處設立書屋。他說,自己的所作所為並非高風亮節:“我是乳山人民的兒子,我是膠東人民的兒子,這是一位赤子對母親最自然的回報。”

在馮德英的作品中,字裡行間都涌動著對家鄉的熱愛,很多作品都是以家鄉為藍本。他說,自己很小的時候離開家鄉到部隊,但是家鄉給了他創作的激情和原料。

“我有幸生活在那片烈士鮮血染紅的土地上,在我看來,那裡滿眼都是烈士墓。所以,每次回膠東,無論是不是清明節,我都趕去看看。身處順境時,我想到的是家鄉的父老鄉親,想到離家時父母的叮囑﹔身處逆境時,更想到家鄉父老的期待,心裡就充滿希望。”馮德英說,自己受文藝復興的影響很大,骨子裡的人文思想很強烈,創作時總懷著對家鄉的熱愛,對苦難鄉親的同情,對各種反動勢力的痛恨。

1980年,馮德英想方設法回到山東工作,就是為了能時時刻刻接觸家鄉的土地、天空,常聽聽鄉音。

在馮德英擔任山東省作協主席期間,創辦了《時代文學》和《泉城文藝》。他總是強調,作家應該有自己的觀點,不能因為創作環境寬鬆了,就不負責任地寫作。作家應該表達人民群眾的心聲、感悟和願望。對於有些創作傾向不健康、有些作品流於庸俗甚至低俗,他感到非常痛心,也非常無奈。

20世紀80年代初,馮德英著手創作長篇三部曲《大地與鮮花》,其中第一部《染血的土地》和第二部《晴朗的天空》已經出版,而第三部自動筆起,時間過去了三十多年,仍未完成。

“‘文革’之所以發生,不是簡單的政治問題。我要把那個不幸的年代裡各式各樣的人物性格充分表現出來,充分反映他們的思想感情。”馮德英說,這是一部寫“文革”題材的作品,要考慮方方面面,要挖掘復雜人性的各種心態,他不希望寫成控訴式的傷痕文學作品。

相反,馮德英堅信作家應該追求美好生活,應該看到光明,如果文學作品令人消極,閱讀后使人感覺似乎世界末日到來,那麼文學就不能對人類社會具有推動作用。

然而,陷入“文革”中的回憶如此痛苦,幾度令馮德英停筆。這部原計劃於20世紀90年代出版的作品,直到今天也未能完成。

骨氣

近些年,戰爭題材的影視劇熱播,但是馮德英對反映戰爭的影視劇有些不滿意:一是假,二是胡編亂造,不嚴肅。他不大接受利益驅使改編影視劇。

馮德英表示,追求收視率能理解,但要符合那個時代的基本要求。他希望能從生活出發,認真寫一寫。

后來,馮德英與阿真合作寫了電視劇本《霧鎖寒冬》。這部作品反映膠東地區抗日戰爭由小到大、由弱到強的發展過程,寫出了各階層人民群眾艱苦卓絕的斗爭。

影視公司希望將這部作品改編成適合現代人口味的影視劇,馮德英不同意,“隻追求票房和收視率,影視作品過多地追求懸念和打打殺殺,作品成為商品,但是對於反映戰爭對人類的影響方面不夠,沒有深入反映戰爭對人們造成的傷害。”

馮德英很懷念與導演謝晉的友情。然而,像謝晉那樣對待藝術嚴肅認真、思想深刻的優秀導演,太少了。談到當下關於抗戰題材的影視劇,他說:“我們現在寫的反映戰爭的作品太脫離生活。文藝作品不能當成單純的宣傳品,也不能違背歷史胡編亂造。有些作品老同志看了不滿意,明明是老八路開辟的戰場,寫成土匪。”

“反修”時召開的文藝工作會議上,作家草明曾說過一句話:作家要有良心。大家聽了都笑。草明的話在當時不合時宜。但是現在看,不光作家,做人也要講良心。馮德英強調,作為一個作家,要有自己的是非判斷,要有自己的立場,應該重視歷史,重視自己出生的土地,不能隨便丑化歪曲她。

中國文學作品中一直缺乏經典的戰爭題材作品。對此,馮德英的看法是,我們對於蘇東坡這樣的大文豪留下來的文化傳統繼承得太少。

“我們那個時期的作品,方向是正確的,真實反映了時代,但遠遠不夠豐富,不夠深刻。像蘇聯的《第四十一》等,我們現在還是寫不出來。我們的文藝作品是華麗模仿,還是真正的藝術創作?現在誰去深入生活,誰去考慮現實問題?為什麼有些作家隻追求個人利益?大家不滿意現狀,但這不是群眾造成的。”

在《霧鎖寒冬》中,馮德英沒有寫英雄壯舉,而是挖掘人性的復雜。他說,自己不是鋒芒畢露,但他不違背自己的良心寫東西,文藝創作應該提倡有骨氣。

“過去魯迅是我最崇拜的作家,最近我在看蘇東坡。古代有些文人當官不成,多發牢騷,蘇東坡和百姓骨子裡結合在一起,很多名利都置身度外,不為權勢折腰。”他希望能真正像蘇東坡一樣百折不撓,到哪都是為百姓。

(本文圖片除署名外均為資料圖片 作者:舒心)

人物鏈接

馮德英,1935年12月出生於山東牟平縣(現乳山市)一個貧苦的農民家庭。6歲入解放區抗戰小學,9歲當兒童團長,1949年1月參加中國人民解放軍,歷任學員、報務員、電台台長、專業創作員。1980年轉業回山東工作,歷任濟南市文聯主席、山東省作家協會主席、中國作家協會主席團委員等職。1958年1月,他出版處女作長篇小說《苦菜花》,其后主要作品有:長篇小說《迎春花》《山菊花》《染血的土地》《晴朗的天空》,《中短篇作品選集》,電影文學劇本《女飛行員》等,作品被譯為俄、日、英、朝、越、蒙、羅等多國文字出版。

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |