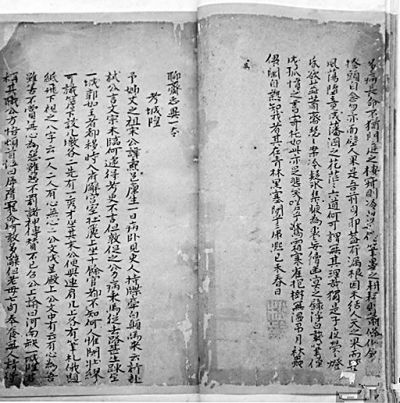

《聊齋志異》手稿 資料圖片

山東淄博蒲鬆齡故居裡的蒲鬆齡畫像。資料圖片

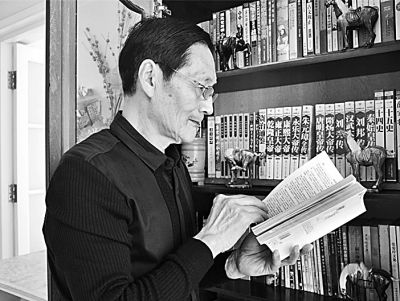

蒲鬆齡十世孫蒲清章老人在書房。孫慶春攝

編者按:《聊齋志異》,成稿於清康熙年間,蒲鬆齡生前極為珍視。清咸豐年間,蒲鬆齡手稿隨其后人一起“闖關東”。顛簸兩百載,半部手稿歷經輾轉終為遼寧省圖書館“鎮館之寶”,而另外半部,至今不知所蹤。那半部手稿是否尚存於天地間?是否還有機會“兄弟相認”“珠聯璧合”?蒲鬆齡后人一直期待著。

四月的西豐,草長鶯飛,花紅柳綠。春天,又一次悄無聲息地來到蒲清章老人身邊,74個寒暑在老人指縫間輕輕滑過。幾十年來,無論春夏秋冬,風霜雨雪,蒲清章老人每天都會准時來到西豐圖書館看書讀報。

在浩如煙海的書籍中,老人偏愛古典文學,尤其是談到清代著名小說《聊齋志異》,老人的眼睛更是熠熠發光——因為,老人是該書作者蒲鬆齡的第十世孫。在他心裡,珍藏著一段鮮為人知的家國故事,懷揣著一個企盼另半部《聊齋志異》手稿回遼寧“團聚”的家國夢。

闖關東

——手稿來到東北

蒲鬆齡是清初山東淄川人,《聊齋志異》一書的寫作大約在康熙前期,邊寫、邊改,歷時40余年。蒲鬆齡臨終時曾囑咐其兒孫“余生平惡筆,一切遺稿不許閱諸他人”。

按照蒲氏譜系命名中“竹立一庭,上國人英,文章顯業,忠厚家聲……”的排序,蒲清章是蒲鬆齡的第十世孫。據蒲清章老人介紹,清咸豐年間,其曾祖父蒲介人攜帶《聊齋志異》手稿從山東淄川來到東北,定居沈陽,以卜卦和代寫文書為生,雖生活窘迫,不改文人志向。之后,蒲介人將《聊齋志異》手稿傳給祖父蒲英灝。

光緒二十年(1894年),蒲英灝供職在盛京將軍依克唐阿幕府,依氏得知蒲英灝是蒲氏后代,藏有《聊齋志異》手稿,便商借閱,蒲英灝無奈,隻好先以半部借之。此后依克唐阿進京參戰,不幸染病去世,其所借的半部手稿從此石沉大海,杳無音訊,這也成了蒲氏后人至今無法解開的“心結”。

光緒二十六年(1900)蒲英灝奉命鎮守西豐,其家屬隨遷,將半部手稿帶到西豐。蒲英灝去世前又將半部手稿傳第五子蒲文珊。

蒲文珊是一個讀書人,曾任西豐縣立圖書館館長,對《聊齋志異》手稿的珍視勝過其父。民國二十年(1931年),時任偽滿洲國參議、奉天省圖書館館長的袁金鎧得知蒲文珊家藏有《聊齋志異》半部手稿,便向蒲文珊商借。蒲文珊推辭不過,親自攜帶手稿面見袁金鎧,袁想重金收買半部手稿,被斷然回絕。他說:“先祖遺墨,僅此稿幸存,雖有欲購者,但貧不賣書,古訓昭然,又何忍負先世保存之苦心也。”為此,蒲文珊被免去縣立圖書館館長職務。此后,又有日本人和漢奸垂涎手稿,以重金收買,均遭蒲文珊回絕,才使半部《聊齋志異》手稿免遭劫難。

蒲文珊深知這半部手稿對蒲氏家族的意義,為保存好手稿,他在住房的西山牆外蓋了一間小房,房裡用土牆隔成前后兩部分,后面的部分較小,與蒲文珊住的西屋打通,正好是西屋北炕,打通處安了一扇小門,用一個木櫃擋在門上。用紅木匣存放的《聊齋志異》半部手稿就藏在裡面,除了在春夏之際適時將手稿拿出通風外,平時從不輕易打開,即使自己的親生兒女也很少看到。就這樣,蒲文珊將半部《聊齋志異》手稿珍藏了20多年。但沒想到的是,在土改中被蒲文珊視如生命的這半部《聊齋志異》手稿卻險些被付之一炬。

經磨難

——半部手稿成“鎮館之寶”

1947年冬的一天,時任西豐縣人民政府秘書的劉伯濤到更刻區元寶溝村檢查工作,在農會舊書堆中他發現了一函兩部褪了色的藍布皮線裝書,農民正准備將這些舊書拿來引火用。

劉伯濤小心地翻開書頁,“聊齋志異”四個字映入眼帘。隻見毛筆字工整秀麗,並多處勾畫刪改,有的還加了眉批,越看越覺得非同一般。劉伯濤細心查看,發現兩本書用的都是早年竹制紙,很可能是蒲鬆齡的手稿本。劉伯濤找到1933年由遵化史錫華總司校勘選印的《聊齋志異》影印本,仔細核對,發現不僅筆跡完全一致,而且書內所選文章都出自他手中的兩部《聊齋志異》。

1948年6月,已擔任西豐縣縣長的劉伯濤將蒲文珊請到縣政府,經過他辨認,從舊書堆裡發現的手稿,果然是蒲鬆齡的《聊齋志異》手稿。但是,蒲文珊說在土改中失落的手稿是兩函四部,現在隻有一函兩部,剩下的一函兩部在哪兒呢?

經過多方打聽,劉伯濤終於從元寶溝村一位農民那裡打聽到另外一函兩部手稿被一位叫王慎之的女同志帶到了哈爾濱。於是,劉伯濤連夜給遼東省政府寫了一封求援信:“《聊齋志異》是中華民族文化遺產,原稿保存至今已有二百多年歷史,現落在西豐縣。土改時發現兩函四部,被工作隊王慎之同志帶到哈爾濱一函兩部。因不知王慎之在哈爾濱的工作單位,無法索要。請求組織協助找到王慎之,把原書要回,歸還西豐縣。”

信發出五個月后,劉伯濤收到了兩部從哈爾濱寄還回來的《聊齋志異》手稿。珍貴的手稿失而復得,讓蒲文珊感激萬分。他經常對子女們說:“先人的遺作能由國家保存是物得其所,是手稿的真正歸宿。”

1950年,蒲文珊將這半部《聊齋志異》手稿捐贈給人民政府——遼東省文化處,1951年轉交東北文化部,經過專家鑒定確為真跡,系海內孤本。稿本兩函四部是八冊原稿中的一、三、四、七冊,除30篇系他人代抄外,均為蒲鬆齡手跡,是極為珍貴的《聊齋志異》定稿本。時任東北人民政府主席林楓立即批示將《聊齋志異》交東北圖書館妥為收藏,並獎勵原稿捐獻者。

由於這半部手稿紙質變色、發脆,不宜保存,便請當時沈陽故宮博物院的周福成老師傅重新裝裱,宣紙加襯,做成金鑲玉裝,使這部書由原來的四冊改成現在的八冊,並轉交東北圖書館即遼寧省圖書館作為鎮館之寶收藏至今。“蒲氏《聊齋志異》半部手稿經歷了二百多年的坎坷磨難,最終收藏在遼寧省圖書館實在是值得慶幸的事。”蒲清章老人說。

盼團聚

——半部手稿等著另半部“回家”

1983年8月15日,是遼寧省圖書館開館三十五周年紀念日,遼寧省圖書館展出了以《聊齋志異》半部手稿為代表的珍貴古籍,作為蒲氏后人,蒲清章和蒲雁章兩位老人應邀參加了紀念活動,並在留言簿上寫下感言:感謝黨和政府及時挽救了蒲氏先人遺作,它不僅是祖先的心血和智慧結晶,更是中華民族的寶貴文化遺產,期盼早年失落的半部《聊齋志異》手稿早日回家,團聚在遼寧省圖書館。

那麼,《聊齋志異》的另半部手稿到底流落到何方去了呢?眾說紛紜,莫衷一是。

一種說法認為八國聯軍侵佔北京,下半部手稿在這時被搶去,流落國外。1934年(民國二十三年),《北平晨報》曾報道說:“蘇聯科學院遠東分院圖書館藏有蒲留仙《聊齋志異》原稿四十六卷。”1941年,偽滿報紙《盛京時報》曾援引德國的一則消息:“《聊齋志異》部分原稿四十八卷現存柏林博物館。”后又有消息說在德國發現有蒲鬆齡題記和印鑒的手跡檔案。

另一種說法認為,《聊齋志異》的另半部后來流落到北京一位畫家手中。《聊齋志異》下半部手稿在依克唐阿去世后,被軍閥張宗昌購得,張宗昌遇刺身亡,由北京一位畫家收藏。他把手稿藏在北京平安裡舊宅牆裡,后來在“文革”中被毀,可惜這些都沒能得到進一步証實。

一部《聊齋志異》手稿見証了蒲氏后人愛國愛家、堅毅誠實、不畏強權、堅守信念的民族精神,也記錄了各級政府對傳世國寶的珍視和保護。當我們慶幸這半部歷經劫難的手稿安然無恙地保存在遼寧省圖書館,又企盼那半部手稿尚存於天地之間,等待著“兄弟”相認、珠聯璧合的那一天。(記者 畢玉才 通訊員 孫慶春)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |