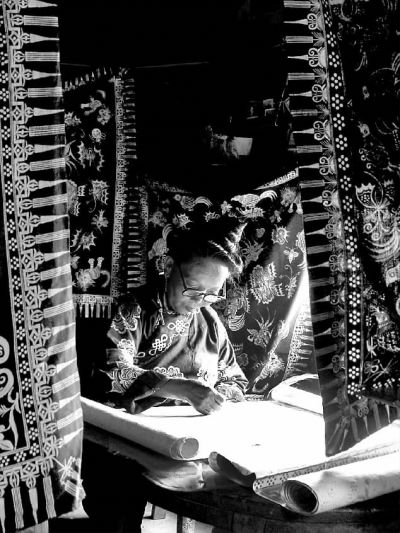

蠟染點蠟 貴州非遺中心供圖

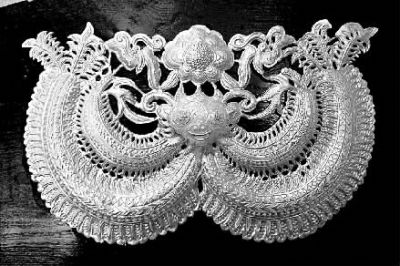

苗族銀飾 貴州非遺中心供圖

安順木雕面具 貴州非遺中心供圖

黃平泥哨 秦剛攝

隨著我國非物質文化遺產保護方式的不斷充實和完善,部分具有文化產品屬性的非遺可採取“生產性保護”,已成為共識。

早在2011年10月,在文化部公布的第一批41項國家級非物質文化遺產生產性保護示范基地中,貴州省丹寨縣的石橋古法造紙就名列其中。同期,貴州省在全省開展了省級非遺生產性保護示范基地建設工作,並先后於2011年12月和2013年5月,公布了都勻毛尖茶等28家省級非物質文化遺產生產性保護示范基地。此后的2014年5月,貴州的台江芳佤銀飾刺繡有限公司、貴州丹寨寧航蠟染有限公司成為第二批國家級生產性保護示范基地。此外,各市(州)還先后命名了85家生產性保護基地,貴州的非物質文化遺產生產性保護工作進入了一個新發展機遇期。

但我們也看到,貴州在開展非物質文化遺產生產性保護的實踐過程中,還存在一些羈絆前行、亟待解決的問題。

一是生產性保護基地的示范性問題。成為生產性保護示范基地的條件之一就是必須具有示范性,就是說應具有一定的規模、影響力、經濟和社會效益。但目前貴州具有生產性保護性質的傳統技藝類、傳統美術類、傳統醫藥類的項目多,點多、面廣、小而散,不成規模,社會和經濟效益不明顯。

二是生產環節中工藝流程的整體性和核心技藝的真實性問題。保護優先、開發服從保護,是生產性保護中必須堅持的最主要原則。在申報國家級和省級生產性保護示范基地的過程中,許多申報單位的經濟效益和社會效益在本行業中確實取得了不凡的成績,但在盲目追求產量和經濟效益的時候,背離了遺產的真實性,更有甚者竟完全採用現代工業生產的工藝。比如,生產過程中過多地增加機器生產的比重,在貴州蠟染的圖案設計時畫蛇添足地加入西北的風土人情。再如,貞豐縣小屯一帶是首批國家級非遺項目——皮紙造紙技藝的貴州省生產性保護示范基地,縣政府專門修建了一座污水處理廠進行配套服務。但隨著近年來市場需求的擴大,當地參與造紙的農戶增多,很多農戶為提高產量,竟然拋棄了傳統的造紙技藝,用工業化學原料氫氧化鈉浸泡造紙的原料,導致在生產過程中產生大量污染性極強的工業廢水,並且污水不通過管網收集進入污水處理廠,而是直接排入地下暗河,嚴重污染位於附近的三岔河水質,破壞了三岔河的生態環境,並嚴重影響下游幾萬人的生活和生產用水安全,以至於2013年4月被有關部門整頓。

三是對非物質文化遺產生產性保護的政策導向和資金投入支持上存在著實質上的缺位。一方面是各級文化部門雖有指導性意見,並組織評選生產性保護示范基地,但在資金、稅收或信貸等方面並未有相應的支持和傾斜﹔另一方面是傳承人、私人企業或農村合作社單打獨斗地開展生產、銷售,民族個性、文化創意、市場營銷等,都處於初創階段。

四是非遺傳承人對生產性保護項目的傳承發展、產品品牌、商品包裝、知識產權保護、宣傳傳播方面的認識都有待提高。同時,部分生產性保護基地(企業或公司),隻重視經營狀況,並未真正在培養后繼傳承人這一關鍵環節上做出相應努力,生產性保護的活態傳承目的沒有實現。

五是生產性保護企業(公司或合作社)不能正確認識和對待傳統工藝個性化產品和機器規模化生產的產品,不能用發展的眼光和民族責任意識去開發、保護和傳承非物質文化遺產,甚至出現假冒偽劣產品,嚴重地侵害了廣大傳承人的利益。值得欣慰的是,黔東南州近期出台了《地理標志產品黔東南苗族銀飾》《地理標志產品黔東南苗族刺繡》,分別對苗族銀飾和刺繡的術語和定義、地理標志保護產品保護范圍、品種分類、命名原則、生產要求、產品質量要求、試驗方法、檢驗規則和標志進行了規定。

六是貴州非物質文化遺產具有極其鮮明的完整性、豐富性和民族性,很大意義上是得益於大山阻礙,交通閉塞,信息交流不暢。但在建設美麗鄉村家園的進程不斷加快的背景下,貴州非遺的生態受到極大沖擊。二者如何同步發展、雙向共贏?

在探索中,不乏成功的例子。如貴陽市烏當區香紙溝所造的“香紙”主要是人們祭祀時用於焚燒的紙品(冥紙),香紙溝手工土紙制作技藝,與《天工開物》中所記載的蔡倫造紙術工藝基本相同,被譽為我國造紙術的“活化石”。20世紀80年代初,實行聯產承包責任制,各家各戶又掀起了古法造紙的熱潮,造紙作坊從原來的10家增加到現今的40余家。2006年,香紙溝古法造紙被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄,各部門加大了對古法造紙的傳承、保護和發展力度,予以政策和資金等方面的扶持,大打香紙溝古法造紙非遺品牌。2009年,烏當區打造“泉城五韻”,以香紙溝白水河為核心的香紙溝旅游線路漸漸清晰起來,土法造紙文化遺產也成為“五韻”中歷史文化底蘊最為深厚的文化觀光旅游項目,帶動了旅游發展,更為自身的傳承發展找到了新路。2011年,當地有關部門還投入125萬元用於水泥道路、香紙房、碾坊等基礎設施建設,並對村民開展土法造紙技藝傳承等培訓,香紙溝的古法造紙形成了一定的規模。如今在香紙溝白水河一帶,傳承文化遺產已成為全村老小的共識,剛過去的2014年,白水河組40余戶人家造紙作坊生產香紙50多萬斤,產品供不應求,獲利近300萬元。留住了傳統文化,富裕了鄉親,以香紙溝白水河為核心的旅游圈也正在形成。

貴州非物質文化遺產生產性保護的路子在探索中發展,在發展中總結。逐漸厘清保護傳承和開發利用之間的關系、經濟效益與社會效益之間的關系、可持續發展與規模發展之間的關系,堅持以人為本、活態傳承原則,堅持保護傳統工藝流程的整體性和核心技藝的真實性原則,堅持保護優先、開發服從保護原則,貴州非物質文化遺產生產性保護活態傳承的路子會越走越寬。

(陸勇昌 作者為貴州省非物質文化遺產保護中心副研究員)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |