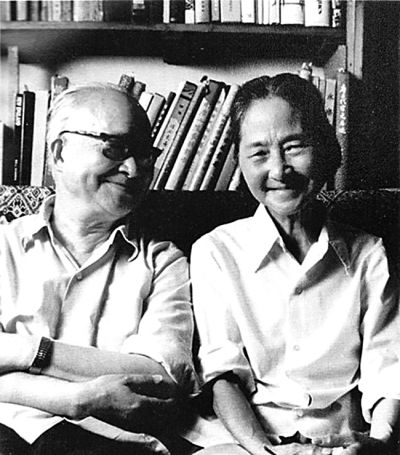

1981年夏,沈從文、張兆和夫婦在寓所。

《沈從文的后半生(一九四八—一九八八)》 張新穎 著 廣西師范大學出版社

在文史學界,傳記研究是個易於取得突破性進展的領域。一本有分量的傳記,往往要依托大量新史料的發現,史料會迫使研究者反思已有的研究模式,找尋更為恰當的闡釋話語。但傳記研究也是一個易於“媚俗”的領域,把一個人塑造成某種理念的堅守者,遠比把他寫成一個有血有肉的普通人容易得多,就像張愛玲分析《海上花列傳》時提到的,“傳奇化的情節、寫實的細節”,往往更符合人們對傳記的期待﹔那些“平淡而近自然”的作品則易於為讀者摒棄。從這個層面上來討論張新穎教授的《沈從文的后半生(1948-1988)》一書,這本著眼於傳主的生活、思想層面的傳記,在寫法上有很多值得稱道之處。

一

《沈從文的后半生(1948-1988)》這本著作充分利用了沈從文生前未發表的400多萬字的資料,主要是各類雜文物研究成果及書信和日記。如給大哥沈雲麓的信中、給妻子張兆和的信中,沈從文都較為明晰地講述了自己當時的思想狀況,這對我們了解他的精神軌跡頗有幫助。自然,這些漂亮的文字經過了理性的篩選,不利於我們重構當年的歷史場景。於是,張新穎試著引入沈從文親友的回憶,以增強敘述的質感:如1969年底,沈從文去咸寧干校前夕,在家收拾東西,滿屋狼藉。張允和來看他,要走時,沈從文掏出一封皺皺巴巴的信,似哭似笑地說,這是妻子張兆和給他的第一封信。當張允和問是否可以看看時,他把信放在胸前溫了一下,又塞進口袋裡,“這手抓緊了再也不出來了……”張允和正覺得好笑,沈從文卻“吸溜吸溜”地哭起來。這一哭,使得整個敘述頓有活色生香之感。

張允和的回憶提供的恰是沈從文自己覺得不必強調的部分。試想,一個老男人行將被發配遠方,體弱多病,妻子不在身邊,而單位又無意回護,被搬家時的瑣碎磨得筋疲力盡,也真的算是哭告無門了。“勞苦倦極,未嘗不呼天也﹔疾痛慘怛,未嘗不呼父母也”。這時候哭鼻子天經地義。當年歷史博物館的副館長陳喬回憶說,運動中沈從文的情緒不穩定,常哭,擔心自己發病,身上隨時帶有寫著單位和名字的小牌子……此類瑣細,生活氣息十足,思之令人五味雜陳。畢竟時代很大,個人很小,知識分子以自己的獨立思想與時代相對峙,更似故事而非實景。每個人的直接對手其實都是生活本身。有些人對於政治風向較敏感,而另一些人則較為遲鈍。但時代的風雲變幻會引起生活方方面面的改變,這些變化打亂了中國知識者在窮達之際的回旋余地,讓他們無所適從。

二

沈從文的前半生和后半生——在生活軌跡上頗有相似之處。年輕時在北平和上海,一邊流著鼻血,一邊寫作﹔中年后,則在各類運動的顛沛流離中,一邊哭著鼻子,一邊做雜文物研究。在對那些運動進行評判之前,我們不應低估的倒是這個湘西人生命的韌性,以及他作為專業知識分子的風度:在創作界,他成為中國屈指可數的幾位好作家之一﹔而學術上,他開啟的名物研究,影響深遠,至今追隨者甚眾。中國失去了一個好的作家,但獲得了一個好的學者,正所謂失之東隅,收之桑榆﹔更為重要的是,雜文物研究本身就是沈從文的志趣之一,他在抗戰期間就已廣為涉獵。在建國后的學科劃分中,選此作為自己安身立命的依托,是他深思熟慮的結果。此前無論金介甫,還是凌宇的沈從文傳中,都提到他在創作上有不斷躍升的趨勢。上世紀40年代后期,沈從文的創作有日益濃重的哲學化傾向﹔在形式上,他似乎在用文字去展現某種情緒的體操——這種努力發展的極致實則是音樂。張新穎也在文中特意寫了沈從文在“文革”前夕,尚在夜深人靜時聽西方古典音樂的情景。當他對文字的鍛造達到某個頂點后,則需要找尋一個新的領域來安置自己的熱情。從這個角度講,即使沈從文在創作上並未封筆,他恐怕也很難遏制自己對雜文物研究的興趣。

我們無意為當年的一系列政治運動辯護,但既然是傳記研究,我們著眼點首先應是傳主生命的發展和完善﹔而非相反,用人物去給某種歷史評價模式做注。無論是張新穎的傳記,還是解志熙等學者近年來所做的史料考辨,都注意到沈從文在1948年所遭遇的精神危機中,政治批判只是誘因,更為直接的則是他個人生活方面的因素。但郭沫若的點名批判、文代會的冷落,以及沈從文本人所經歷的極端狀態,很容易讓我們按照政治抵抗的方式來進行解讀。當前,對上世紀四、五十年代轉折時期的研究在文史兩界都是熱點,對於此易代之際知識分子命運的考察,不應蛻化為古代文學中的“遺民文學”研究。諸多現代知識分子在民國期間取得了不菲的成就,但民國具有它的特殊性。前期的軍閥割據,使得中央政府處於一種較弱的狀態﹔而此后所從事的抗戰,更讓國家在意識形態的控制上相對鬆散。新中國建立后,大多數知識分子選擇留在大陸,這時候他們面對的是一個統一的政權,調試與此政權的關系,在其領導下進行文化工作,是他們必須要經歷的階段。因為,任何一個統一的政權,都會和現代知識分子有此磨合過程。學術和國家密切聯系,受后者的制約和引導,實際是現代社會的常態。

從沈從文突然去世、而錯過當年的諾貝爾文學獎的消息被馬悅然確認之后,幾乎所有的人都忍不住去假設,如果他一直寫下去,又會取得多大的成就。張新穎教授特別值得稱道的是,在本書中,他沒有把沈從文新中國后轉向雜文物研究簡單地處理為一個悲劇,也沒有像若干“某某的最后多少年”那樣,把一個人后半生的價值局限於他對前期信仰的堅守上,而是試圖去講述一個現代知識者努力調試自己,在新的領域再出發的故事。張新穎在這本傳記中將沈從文對學術、對業務的執著刻畫得異常動人。沈從文其實是一個有著出色的政治敏感和討論熱情的人,但他很少會離開自己的專業領域去夸夸其談。執著於知識分子安身立命的根本,這一點沈從文比同時代的很多人看得要清楚,也比后輩研究者中的很多人要誠實。

(冷川 作者為中國社會科學院文學研究所副研究員)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |