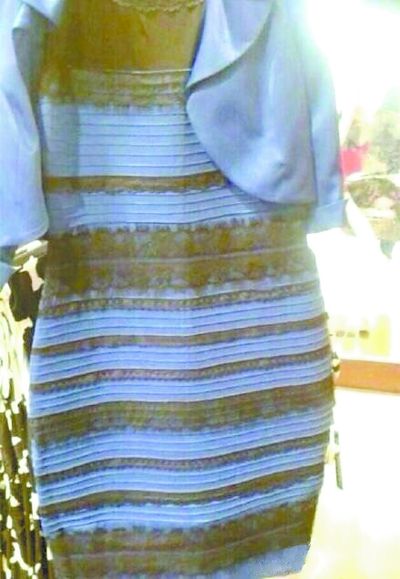

資料圖片

“網聞”回放

日前,一條普通的花紋長裙“火遍”網絡。有人看出這條裙子是“藍+黑”色,不過也有人認為它是“白+金”色,更有人上午看到還是“藍黑”,下午就變成了“白金”。這讓不少網友詫異不已,甚至有人開始懷疑自己存在潛在色盲。

一條本為藍黑色的裙子,何以在不同人眼裡產生如此明顯而廣泛的分歧?日前,記者採訪了首都醫科大學附屬北京同仁醫院眼科副主任醫師艾立坤和北京大學心理學系講師孫洋,他們分別從醫學和心理學角度對此做出了解答。

“這不是眼睛的問題,而應該是大腦的問題。”專門從事色彩感知研究的孫洋博士表示,從認知心理學的角度分析,射入眼睛的光的波長並不是唯一決定我們顏色知覺的條件。我們對物體顏色的知覺還強烈取決於物體所處的環境。這個環境往往就包括對光源的識別或估計,比如日光、燈泡等。這樣,同一條裙子,在日光下與在燈光下,反射入人眼的光譜能量構成可以是截然不同的。反過來,完全不同顏色的裙子,在不同光照下,反射入人眼的光譜構成可能倒是很相似的。而在這其中發揮作用的,是色覺的恆常性。

孫洋指出,在顏色辨別過程中,根據個體經驗,大腦會自動把識別或猜測的光源,從進入眼睛的信號中扣除,以求獲得物體本體的信息,這就保証了在一般情況下我們能夠正確識別顏色。以一條藍色純色裙子為例,一般情況下,無論在室內,室外,無論有沒有陰影皺褶佔據部分裙面,我們都可以看出這是藍裙子,而且不是花裙子,這就是我們色覺的恆常性。

然而,人類色覺的恆常性有時不太穩定,在熟悉的環境下發揮正常,一旦改變外部環境,就有可能出現異常,這在許多視覺實驗中已經獲得了証實。其中,對於光源的估計就因人而異了,尤其是像藍黑裙子這樣的圖片,截取不完全,光源信息本身不充分,並且不是每個人都注意到或准確識別這些光源。這個對光源的識別與扣除是無意識的自動的過程,一般不是有意識控制的。並且,不是每個人的大腦對此都會充分運作,工作記憶的容量也因人而異,因此,最終給人產生的色覺也就因人而異了,但這都屬於認知心理學上的正常現象,不足為慮。

艾立坤則認為,近日關於這條裙子的“藍黑白金”之爭的根源,主要是色溫起影響作用。所謂色溫,是指光源光色的尺度。艾立坤介紹,每一束日光、一盞日光燈、顯示屏等都有自己的色溫,在不同色溫的影響下,人眼對顏色的感知就可能產生偏差。因此,在不同室內或室外環境、不同照明和不同顯示屏的色溫影響下,這條裙子的顏色視覺上就可能產生不同。在這個案例裡,不同的人身處不同的外部光線環境,面對不同的顯示屏幕,在不同色溫的影響下看到顏色不同,而同一個人在上下午不同時間地點所看到的顏色也可能因此不同。這些客觀因素也很大程度上影響著人們的色彩識別結果。

“從醫學角度來看,這種視覺差異幾乎不可能是因為色盲色弱等病理原因。”艾立坤告訴記者,人體感知顏色主要由眼睛視網膜中的視杆細胞和視錐細胞決定,視杆細胞負責昏暗光線下的視物,而視錐細胞則負責處理色彩和細節。通過這兩類細胞發揮功能,每個正常人在色彩感知能力上可能存在微小差異,但總體功能基本一致,本身不可能出現大的出入。目前人群中色盲色弱患者絕大多數都是紅綠色盲,藍綠色盲比較少見,這種“藍黑白金”的認知差異更加不符合色盲色弱的臨床反應。而對於某些專家所認為的,在這一案例中“視網膜對光線敏感度高,夜視能力更強的人可能更易看到藍黑”的說法,艾立坤認為缺乏足夠的科學依據,還有待進一步研究証實。(記者 楊舒)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |