張莉

一九七九年十月參加第四次全國文代會的女作家們。左起:葉文玲、劉真、茹志鵑、冰心、張潔。

蕭 紅

丁 玲

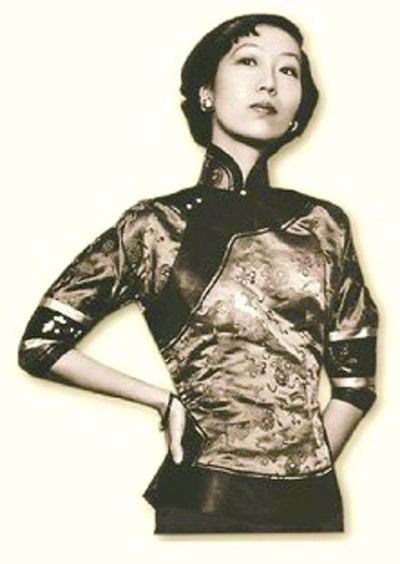

張愛玲

王安憶

鐵 凝

遲子建

當2月的日歷即將翻過,便意味著“三八婦女節”就要到來,當然,還意味著年年討論的女性問題也將再次被提起。與往年不同,微信上關於女性問題的討論從春節那天便席卷而來並持續至今。先是春晚小品是否有女性歧視的討論,引發了無數觀眾和手機用戶的熱議﹔緊接著的另一個熱議出現在大洋彼岸的奧斯卡頒獎禮上。在《少年時代》中飾演母親一角的帕特麗夏獲得了最佳女配角,在依慣例念完感謝名單后,她提出了好萊塢男女同工同酬問題:“感謝每一位納稅人和每一位公民的母親,我們曾經為了別人的平等權益而戰斗,現在讓我們為男女同工同酬戰斗,為美國所有女性的平等權益戰斗。”這番話誠懇、切中,得到了整場觀眾的熱烈掌聲,事后美國媒體也都採用圖文並茂的方式發表了她的獲獎感言。這是卓有意味的一刻。

也許話題終究會變舊,但它帶來的思考卻不應隨風而去——盡管全球化的婦女解放運動已歷數百年,但那並不是“完成時”,而是“進行時”。今年開春女性話題在坊間的持續熱議使人們再次認識到,無論是否是在“三八節”這天,無論是在東方、還是在西方,重申男女平等、女性立場、女性權利依然是如此必要。

點亮幽暗之地

如果把中國文學史比作一條無窮無盡的大路,那麼作家則是道路上的路標:從這段開始,我們進入了那個叫司馬遷的領地﹔過一陣,我們將到達李白之地,很快,我們就在不遠處看到了杜甫,還有蘇東坡、關漢卿、曹雪芹、蒲鬆齡……討論這些大作家及其作品時,我們幾乎不用輔助手段。因為他們在光亮處,他們已經被命名,被確証,被視為經典。但是,一路走來,你會發現大路上的女作家少之又少。隻有李清照,或者,還有蔡文姬?無論怎樣,在千年文學的大路上,被女性寫作者命名的路標好少,少得可憐。

豈止是女作家,關於女性人物及其生活,我們的正史記載都少之又少。女性生活在沉默之地,這是事實。因為幾千年來絕大多數女性的受教育權是被剝奪的,她們受困於“女子無才便是德”的習俗,這是中國歷史上女作家數量稀少的原因。當然,1919年之后事情發生了變化,五四時期開始出現了女作家群體,我們也逐漸在文學作品中看到她們筆下的女性生活——那種不僅僅生活在才子佳人故事中的女性生活,那種有人間煙火氣的女性生活。但是,還是不清晰。關於她們的一切影影綽綽。因而,要討論百年女性寫作,我們得點燃一支火把,要理解創世紀者的工作,還需要蹲下身子,把火把貼到歷史現場。

首先,那封發黃的信將被我們發現。“中國女作家也太少了,所以中國女子思想及生活從來沒有叫世界知道的,對於人類貢獻來說,未免太不負責任了。先生意下如何,亦願意援手女同胞這類事業嗎?”這封信寫於九十多年前,1923年9月1日。寫信的女子叫凌叔華,收信人則是她的老師周作人。

是的,當時中國女作家實在是太少了。回到那個歷史空間,我們所能想到的受全社會矚目的女性作家隻有冰心(雖然當時陳衡哲也開始寫作,但她的讀者相較於冰心少之又少)。冰心受到的社會關注是空前的,她寫她作為女學生的生活,以及她面對世界的感受。清新、純潔、親切、溫暖,女性生活的一小塊帷幕由此被拉開。作為冰心的燕大學妹,年輕的凌叔華因為看到女性生活“從來沒有叫世界知道”,也便意識到了中國女性寫作的革命性意義。她有意為我們提供一群“時代”之外的閨秀生活,講述她們內心世界的欲望與隱秘。以被眾人忽視的對象為對象,凌叔華書寫了“高門鉅族的精魂”(魯迅語)。

但更驚世駭俗的是丁玲的《莎菲女士的日記》。小說中的莎菲是迷人的和令人驚艷的,她不是娜拉、不是祥林嫂、更不是子君,在愛情面前,她從來不是被動的“小白兔”。《莎菲女士的日記》的橫空出世表明,女作家和她的女性人物由幽暗之地來到了光亮之所在,丁玲使我們重新認識女性作家和女性人物的勇敢。

問題是,為什麼在1919年之后,中國開始有一批女作家集體出現而在這之前沒有?注意到陳衡哲、冰心、凌叔華、馮沅君、廬隱、蘇雪林、石評梅等人的教育背景是必要的,她們都是女學堂的畢業生。女學生的出現對於中國女性寫作具有重要意義。女學生們最早出現在外國傳教士開辦的教會女校中,之后,中國人自辦的女校陸續出現。隨著1907年清政府《學部奏定女子小學章程》26條和《學部奏定女子師范學堂章程》39條的頒布,女學堂在中國合法化,女學生群體日益壯大。

女學生是中國第一群以合法的名義離開家庭進入學堂讀書的女性。這使幾千年隻能在家內生活的良家婦女進入了公共領域。不纏足、走出家庭、進女校讀書、與同齡女性交流、出外旅行、參與社會活動、與男性交往……都是現代女性寫作發生的客觀條件。如果說婦女走出家庭進入公共領域只是為女性寫作提供了客觀條件的話,那麼五四新文化運動的發生,則提供了一批具有現代主體意識的女性,她們是勇於用“我”說話、勇於發表對社會的看法、勇於表達愛情、勇於審視內心、也勇於向傳統發出挑戰的新青年。

今天看來,五四時期關於女性價值的討論多麼有意義。魯迅、胡適、周作人、李大釗、葉聖陶、羅家倫等人都參與了婦女解放的討論,發表了重要文章。在《美國的婦人》中,胡適提出了他著名的“超於良妻賢母的人生觀”:“做一個良妻賢母何嘗不好。但我是堂堂地一個人,有許多該盡的責任,有許多可做的事業,何必定須做人家的良妻賢母,才算盡我的天職,算做我的事業呢?”彼時討論的共識是,一個女性是屬於社會的、獨立的個人,即使她不是妻子、不是母親,依然應該受到全社會的尊重,她的生命存在依然是有意義的。想來,我們時代每一位女性的生活都受益於這樣的討論,正是具有鮮明女性立場的社會討論才最終改變了中國女性命運。人的意識和女性意識的蘇醒使中國女性成為現代女性,也使她們中的一部分人拿起筆,以書寫照亮自己,也以書寫照亮姐妹們喑啞的生活。

“讓那些看不見的看見,讓那些聽不見的聽見”

與五四初期的冰心、廬隱、凌叔華等人相比,丁玲、蕭紅、張愛玲的寫作更加成熟和深入——前者的意義在於拉開了書寫不為人知的女性生活的序幕,而后者,則早已不停留於此,她們不僅僅書寫女性生活,更提供與男性不同的立場和看待世界的方法,視角獨特而深刻。當然,相比而言,后來的寫作者們的生存環境早已大不相同,此時的她們更為自由,已不再只是女友、妻子、母親,她們逐漸成為一個掙工資者、獨立撰稿人、在戰火中奔波的逃難者、到聖地延安的革命青年、自由行走世界的旅人以及表達不同意見的社會公民。

出版於1941年的《呼蘭河傳》是蕭紅的代表作。你很難知道蕭紅用了什麼樣的方法或變了什麼樣的魔術,當她在《呼蘭河傳》中“話說當年”,讀者便會自然而然地回到“過去”,會自然而然地變“小”,有如孩子——像孩子一樣感受世界不染塵埃的美好,也會體察到陳規習俗對於一個人的扼殺,對異類的折磨。那是令人難以忘懷的一幕,因為長得不像12歲的高度,那位小團圓媳婦被她的女性親戚們“好心地”抬進了大缸裡,大缸裡滿是熱水,滾熱滾熱的熱水。“她在大缸裡邊,叫著、跳著,好像她要逃命似的狂喊。她的旁邊站著三四個人從缸裡攪起熱水來往她的頭上澆。”這個年輕的女孩子只是因不似“常人”而“被搭救”也被毀滅了。我們隻能和小說中那位女童一樣大睜著眼睛看小團圓媳婦的掙扎和死亡。蕭紅目光開闊,她寫的是作為受害者的女性、作為迫害者的女性以及提供這種愚昧土壤的民族性。

也是在1941年,丁玲發表了她的兩部重要作品:《我在霞村的時候》和《在醫院中》。《我在霞村的時候》中的貞貞被日本人玷污,同時也為抗日隊伍送情報。那麼,她是貞潔的嗎?我們如何理解這位女性的處境?還有《在醫院中》的陸萍,這位初到延安的知識青年發現了個人與環境的矛盾和沖突時,她所做的質疑是有意義的嗎?她有沒有必要把她的困惑和不滿寫下來,發表出去?文本裡的立場和態度矛盾交錯,偏僻而不同尋常。為什麼學者們如此關注這兩部作品及作品中所蘊含的豐富性?因為這是站在女性立場、邊緣立場的作品,更是一位書寫者對於生活和時代的深入而切膚的思考。兩年后的1943年,張愛玲的《金鎖記》則顯示了另一種能量,它甫一發表便被傅雷視為張愛玲的重要代表作。曹七巧為金錢的鎖鏈所困,被迫嫁給了軟骨病病人,多年后,兒女長大成人,她則變成為兒女戴上黃金鎖鏈的人,她限制他們的自由,也戕害他們的人生。《金鎖記》為我們勾描了金錢制度下的典型的女狂人形象,直到今天,這位女性依然栩栩如生。

20世紀40年代的女性寫作,尖銳、鋒利、別具洞見,在中國現代文學史上成為不可忽視的路標。如果說40年代中國女性寫作代表了一種高度,那麼新時期至今以來的女性寫作則是另一個黃金期。你很難忘記王安憶的《我愛比爾》。女主人公阿三一次次渴望融入這個時代的文化氛圍,成為時代文化的一部分。你也很難忘記鐵凝的《永遠有多遠》,女主人公白大省熱情、簡單、仁義而寬厚,渴望成為深得時代文化精神的“西單小六”,但總是不能如願。作為藝術人物,阿三的幸運在於她最終沒有被時代以及西方文化接納,而白大省的魅力則在於她與整個時代風潮的格格不入和對仁義美德的守候——緩慢的反應、笨拙的轉身以及空懷一腔熱情,使她成為這個時代的“特立獨行”之人。阿三和白大省是文學史上兩個令人難以忘懷的“怪裡怪氣”的女性形象,經由這兩個人物,作家王安憶和鐵凝表達了她們的冷靜思考,即,在時代潮流面前一個女人、一個人如何保持主體性與獨立性。

直到今天,我們依然能想起當代文學史中那些出自女性作家之手的作品。宗璞的《紅豆》、茹志鵑的《百合花》、張潔的《愛,是不能忘記的》、諶容的《人到中年》、鐵凝《玫瑰門》、王安憶《長恨歌》、林白《一個人的戰爭》《歸去來辭》等。當我們把百年來的女性作品連綴在一起,會發現這些女性作家固然書寫的是女性生活,但同時也是對那種被時代潮流遺失的生活的記取,是對女性精神和女性立場的重申。那些沉默的、那些無故犧牲的、那些處於幽暗之地的種種能最終進入我們的公共生活、歷史空間,是因為她們的傾聽與書寫,她們“讓那些看不見的看見,讓那些聽不見的聽見”。

刻錄下另一種女性之音

“句子,句子!沒有什麼比句子對一個作家更重要的了”,英國女作家弗吉尼亞·伍爾夫說。句子並不只是句子那麼簡單,它還是聲音和調性的尋找。“這就是一位婦女必須為她自己所做的工作:把當代流行的句式加以變化和改編,直到她寫了一種能夠以自然的形式容納她的思想而不至於壓碎或歪曲它的句子。”在文學史上,獨特的屬於女性表達的聲音和調性將在優秀作家那裡得以完成。比如在簡·奧斯汀那裡、艾米莉·勃朗特那裡、在伍爾夫那裡,以及在2013年諾貝爾文學獎得主艾麗絲·門羅那裡。在中國現代早期女作家冰心、廬隱、凌叔華那裡,那種來自女性的句式表達是生澀的和別扭的,完美表達需要一代又一代人的不斷實踐,也需要作家具有開拓的勇氣。尋找是持續的,到40年代,在蕭紅、張愛玲那裡,一種更為自由和成熟的獨屬於女性的聲音與句法正逐步形成。

我想,當代文學史上令人最為心碎的聲音和句式應該屬於那位礦工妻子蔣百嫂。她是遲子建《世界上所有的夜晚》中的人物。蔣百在礦難中失蹤,蔣百嫂因此便害怕黑夜。有一天鎮上停電了。“蔣百嫂跺著腳哭叫著,我要電!我要電!這世道還有沒有公平啊,讓我一個女人呆在黑暗中!我要電,我要電啊!這世上的夜晚怎麼這麼黑啊!!”如果不是遲子建,那位卑微的處於黑暗中的女性的內心哀痛將怎樣訴說,將向何人訴說?

那些不可見的人們、那偏僻世界裡的嘆息、最底層人民不能言說的苦痛都被遲子建看到、聽到和感受到了。在當代作家林白、方方、李娟、塞壬、鄭小瓊等人的作品裡,你也會聽到自1919年以來就一直存在的那種低微、富饒而強有力的女性聲音。一百年來,中國社會和中國女性境遇發生了翻天覆地的變化,當代文學領域,難以數計的女作家們以豐碩的創作實績豐富了中國當代女性寫作,也豐富了中國當代文學本身。

2015年初走紅的女詩人余秀華更令人驚訝。很難忘記余秀華在電視節目“鏘鏘三人行”中讀詩的聲音,含混、嗚咽、痛楚,那是我們時代受傷者的聲音,與那種字正腔圓的表達完全迥異。無論你讀過多少詩,聽過多少詩朗誦,你依然會被這種聲音打動。你會強烈意識到,那是有著鮮活人氣的聲音,不是玩弄詩藝的精英腔調。作為疾病的承受者,她寫下了我們感受到的但無法成詩的那部分,她站在我們“不可見處”,寫下的是被我們習焉不察的時代之音。這樣的聲音再次使人意識到,女性寫作有獨特的個人立場和世界觀當然是寶貴的,但更重要的是尋找到屬於女性的聲音和句法,哪怕是農婦的、疾病的聲音。

我以為,女性寫作者,或者,更寬泛地說,女性藝術工作者們的女性立場在我們的時代彌足寶貴。看今年春晚時,我無比懷念故去多年的趙麗蓉女士。還記得小品《如此包裝》和《打工奇遇》嗎?那麼多的浮夸、浮華,一摞一摞的金錢,都不能阻擋老太太最為朴素的聽從個人內心的表達。也許我們最應該記得的是《英雄母親的一天》,無論小品中的編導怎樣喬張做致,這位母親都有她接地氣的理解力和價值觀。小品中的老太太是普通農村女性,也是沒有多少文化的人,但是她有看法、有立場、有勇氣。在趙麗蓉主演的小品中,借助她有別於普通話的帶有濃烈唐山味道的地方口音,借助她獨特的屬於民間女性的句法,你可以看到彼時流行文化和流行價值取向的浮夸和蒼白——趙麗蓉的小品之所以一問世便家喻戶曉流傳至今,在於小品深植於內的幽默、尖銳、諷刺,以及那種身處低微面對“高處”卻不卑不亢獨具我見的藝術態度。

作為演員,趙麗蓉的詮釋是洗盡鉛華、深具民間立場和女性精神的。2015年的春晚中,社會上流行的對女性生活的看法也都被編排進各種小品中,引發了陣陣笑聲。但是,這些小品中關於女性的台詞大都來自於他人的看法和她們對他人看法的演繹,觀眾看不到女性如何看世界,觀眾無法聽到女性真正的內心聲音——隨著趙麗蓉的離世,春晚的女性精神和女性聲音出現了嚴重匱乏,今年春晚,無論小品編導是否是女性,無論演員是否是女性,都再沒有了女性立場。我們看不到下一個趙麗蓉,也聽不到“中國帕特麗夏”的聲音,這是多麼令人遺憾和惋惜的事情。

作為雙刃劍的性別立場

重新執起女性精神的火把,站在女性立場言說於今而言尤為迫切——今天的電視熒屏裡,我們能聽到那些工廠女工們的聲音嗎?我們能聽到基層農婦們的聲音嗎?我們能聽到那些單身母親的聲音嗎?她們的聲音是微弱的。與之相對,我們卻常在媒體尤其是網絡媒體上聽到對女性的肆無忌憚的嘲笑——對年老女人羞辱、對大齡未婚女諷刺、對容貌丑陋女性歧視。當一個女性不是妻子也不是母親,她的生命和生活是有價值的嗎,她應該受到尊重嗎?如果是,為什麼全社會都在焦急催促她們結婚生子?在我們這個認為“女性也是半邊天”的國度裡,那百年前早已明確的答案已然變得曖昧詭異,當下的語境裡,似乎隻有尋找到另一半或者成為母親的女性才可以受到尊重,這實在是我們這個文明和開放社會該警惕的。

當然,於寫作藝術而言,永遠激進地手持“性別”火把對女性寫作本身可能也是危險的。這需要辨析。女性的憤怒和控訴有可能遮蔽作家對作品藝術品質的追求。伍爾夫將西方文學史中的女作家分為一流與二流:“在一些二流的女作家那裡更是可以時時見到這種情況,表現在她們所選擇的題材,以及她們的不自然的逞強好勝或不自然的溫良馴順。更甚的是虛偽態度的廣泛滲透……其藝術想象或是太男性化,或是太女性化,從而失去了自身的完美整體性,也即失去了藝術的最根本的品質。”她強調藝術家的藝術品質而非性別,盡管性別是重要的,但“任何人若是寫作想到自己的性別就無救了。”對此,我深以為然。

一位真正優秀的女作家,即使不借用性別的火把,依然能夠在文學史上刻下屬於自己的路標。因為她要關注的是所有邊緣的和弱勢的生存,女人的,男人的,以及全人類的,她的藝術專注力最終轉向的是非個人的,她的小說最終要有更多的社會責任和更少的對個人化生活的沉溺。當然,事實上,在中國現代以來的文學史上,上文中提到的諸多作家,丁玲、蕭紅、張愛玲、王安憶、鐵凝、遲子建等,也早已擺脫那支性別的火把——當我們瀏覽1919年以后的作家路標時,會很容易看到她們的身影,因為,她們已經成為火把本身。

(作者為學者,批評家,天津師范大學文學院副教授,出版學術專著:《浮出歷史地表之前:中國現代女性寫作的發生》《姐妹鏡像:21世紀女性寫作與女性文化》《魅力所在:當代文學片論》。配圖均為資料圖片。)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |