1月28日,《光明日報》對中國科學院自然科學史研究所評選出的85項中國古代重要科技發明創造進行了報道(詳見1月28日1版及6版介紹),引起了學界和公眾的關注,許多媒體也進行了跟蹤報道。大多數學者表示贊同,但也有學者對個別項目有不同意見。那麼,研究組為什麼要進行這一推選?推選的標准是什麼?接下來還有哪些后續工作?本期我們邀請中國科學院自然科學史研究所“重要發明創造”研究組作有關介紹。

早在文藝復興時期,意大利人卡丹就認為中國人的磁羅盤、印刷術和火藥是“整個古代無法與之相比的三大發明”。這一說法又因培根和馬克思的強調而影響深遠。其后,伏爾泰對中國人發明造紙術、雕版印刷術、火藥、羅盤等做過更細致的評論,這已經囊括我們耳熟能詳的“四大發明”。然而,“四大發明”之說還是難以全面概括我國古代先民的偉大科技成就。

經過近百年的努力,科技史研究取得了累累碩果,突破“四大發明”說之局限的學術條件早已具備,我們理應對我國古代重要科技發明創造進行新的盤點。多年來,特別是在當今這樣一個追求創新的時代,學界與公眾對了解中國人究竟取得了哪些獨創的科技成就,期望尤切。李約瑟、坦普爾、華覺明等專家學者先后開列過中國發明創造的清單,引發諸多討論。學者們一直希望在整個人類文明史的視野下,梳理中外科技史、考古學等學科的研究成果,對古代發明創造做出審慎的學術評估。

事實上,中華民族的科技創造力至今尚未得到大眾的充分了解。例如,我們的祖先最先栽培最重要的糧食作物——水稻﹔最重要的豆類作物——大豆﹔最重要的果樹作物之一——柑橘﹔三大飲料作物之一——茶。這些作物的栽培技術的傳播,對人類生存和發展的貢獻並不遜色於“四大發明”。

為了傳播科技史知識、弘揚創新精神,中國科學院自然科學史研究所在2013年8月成立“重要發明創造”研究組,啟動“中國古代重要科技發明創造評選”活動。

經過持續的集體調研,我們推選出“中國古代重要科技發明創造”85項,並將它們大致分為科學發現與創造、技術發明、工程成就三類。其中,工程成就特色鮮明,展現出古人創造和利用先進技術的非凡能力,反映出冶鑄、土木、水利、建筑、園林、航海等技術門類的發明創造。當然,中國人的發明創造不止這85項。比如,僅在機械與儀器方面,就還有琢玉輪、犁鏡、記裡鼓車、磨車、秤漏、走馬燈等,以及技術特色鮮明的赤道渾儀、立軸式大風車等。還有些重大發明衍生出新的創造,比如在大豆的利用方面,中國人發明了豆腐和醬油。

古代科學與技術門類發展不均衡,參比的因素就更復雜。因此,遴選出數十項乃至上百項“重要發明創造”並非輕而易舉。在選擇標准上,我們重點考慮三個方面:一是突出原創性﹔二是反映古代科技發展的先進水平﹔三是對世界文明有重要影響。評估某項成就的原創性,要有可靠的考古証據或文獻記載証明它是迄今世界上發現最早的,或者屬於最早之一且特色突出。

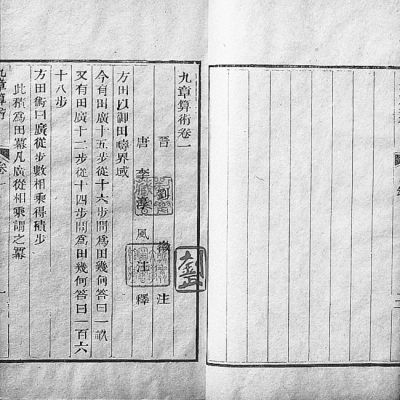

在証據充分可信的情況下,我們容易准確地為都江堰、方程術、制圖六體、提花機、造紙術、瓷器、水運儀象台、活塞式風箱、火銃等作嚴謹的分類定名。但是,對有些科學發現與創造、技術發明,需要作適當的概括。例如,中國古代擅長天文測算,積累了長期較系統的觀測記錄,其中的新星和超新星觀測記錄還為現代科學家研究超新星、射電源、脈沖星、中子星等高能天體作出了重要貢獻。我們將“天象記錄”列為重要創造,以概括地反映中國古代天文觀測的成就。

有的發明創造很可能未曾持續地發展,或實用功能有限,卻在一定程度上體現出高超的科技智慧,如秦陵銅車馬、指南車和水運儀象台等。銅車馬不是實用的車輛,但凝聚著精湛的銅器制造工藝,能讓我們了解到秦代的車制和系駕方法。指南車反映了古人設計特殊功能傳動機構的才智。水運儀象台集成了計時、天象演示以及天文觀測的功能,創制者發明了巧妙的“擒縱機構”,並以成套的繪圖表達機械構造,展現出中國人設計復雜機械系統的杰出水平。

有些發明創造在技術的復雜性方面不甚突出,卻對文明進程產生過不小的影響。構造比較簡單的馬鐙,作為一項騎乘技術發明,顯著提升了騎兵的戰斗力。馬鐙由中國傳播到其他國度,一直影響到歐洲。風扇車至晚在18世紀傳入歐洲,填補了歐洲將谷粒與糠秕分離機械的空白。

我們未推薦那些因為史料不足,而不易判斷其科技內涵及原創性的發明。有些發明創造已成長期難解之謎。比較典型的例子如三國時期的“木牛流馬”。

不同的古代文明對科技發展都作出了貢獻。例如,兩河流域發明了車輛,古埃及建造了金字塔,古希臘人構建了幾何學體系,阿拉伯人發展了三角學,等等。我們須將中國與兩河流域、古埃及、古希臘、古羅馬、古印度等文明進行比較,審慎地判斷哪些發明創造是中國人做出的。隨著研究的深入,學者們會不斷有新的發現和心得,並在此基礎上進一步完善我國古代重要科技發明創造的清單,使之更加精准。

中華民族成就了不少發明創造,為人類文明作出了不可或缺的貢獻。顯然,中國古代科學技術創造的時間分布並不均衡。我們通常認為盛唐時代的科技創造不甚突出,反倒是長期被認為偏安積弱的宋代卻做出輝煌的創造發明。到了明清時期,陷入五百多年的科技發展緩慢期,鮮有重大發明創造。這些都值得我們深思。

縱觀古代歷史,有些技術和科學知識可能是多地起源的。不過,許多比較復雜的技術和知識很可能通過傳播而被不同的古文明分享。比如,中國人通過多種途徑向世界貢獻了水稻、大豆和茶等作物栽培方法,以及絲織、瓷器、造紙、印刷、火藥、指南針等方面的技術,也引種了小麥、棉花、玉米、馬鈴薯和西紅柿等作物。同時,有些發明創造是在傳播基礎上的二次創新,但其達到的成就依然堪稱杰出。眾所周知的“絲綢之路”就不僅是中國與世界貿易交流的通道,同時也是技術與科學知識的傳送帶,更可謂人類文明交流的大動脈。

2011年以來,中國科學院自然科學史研究所正在開展“科技知識的創造與傳播”系列專題研究,嘗試用新的研究視角與方法,探討科學概念與理論的創造、技術的發明與創新、理論與經驗的關系,探討思維方式與知識表達、知識的傳播與會通、知識的全球化以及科學技術與經濟社會的互動等問題,以期對科學技術的發展作出新的闡釋。同時,我們還將通過不同的形式,向社會傳播科技史研究的新成果。我們期待先賢發明創造的智慧能夠成為激勵當代國人創新的持續動力!(張柏春、羅桂環、韓健平、孫顯斌、徐丁丁執筆)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |