2018年05月28日10:58 來源:大眾日報

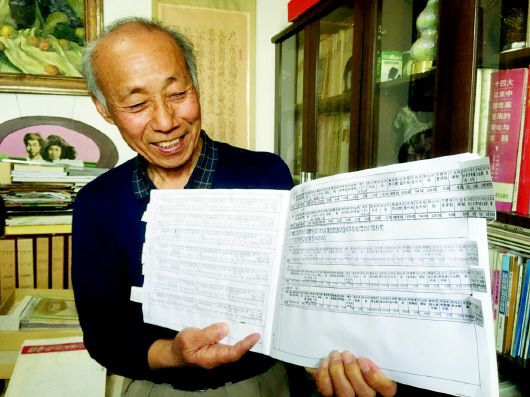

張偉源向記者展示他的工資檔案。

1991年1月實發工資210.3元,2000年1月實發工資1491元,2008年1月實發工資5960元,2018年1月實發工資8578元……

在77歲的青島退休教師張偉源幾平米的書房裡,放著大大小小十幾個門類五百多冊檔案資料,涉及家庭的方方面面。日前,記者來到張偉源家中翻開這本《工資收入憑証匯集》時,看到325張已經泛黃的工資條,一張張粘貼整齊,每到年末還計有年度總收入。

小賬本裡的變化,折射改革開放偉大進程。

“七八十年代的工資條以前我也有,只是覺得那會工資變化不大就銷毀了。”張偉源告訴記者,1975年時他一個月工資才35塊,到1985年漲到了64塊,一家四口生活捉襟見肘,花錢都得按分算。

精打細算地過日子,使張老師養成了記賬的習慣。每天的開銷他都會記下來,每月的總支出、總收入、存款余額等也都要一一入賬,久而久之就形成了一本家庭賬本。

“你看1973年那會買饅頭3毛、瓜子1毛、油條6毛,后來80年代饅頭漲到5毛、瓜子3毛、油條1塊。從這幾筆賬目就看得出來,70年代到80年代工資上漲不多,但是物價變化也不大。從90年開始變化就很明顯了。”張老師說道,從80年代到現在物價上漲了十多倍,但是他的工資卻已上漲了百倍不止。

通過對比記者發現,除了工資額的增長,工資的組成也隨著年代的變遷逐漸發生變化。改革開放以前,工資條上隻有一項,80年代開始增加了糧油貼、房貼等項目,退休后又增加了生活補貼、地方福利補貼。

據張偉源回憶,1994年他有了社保和公積金。“社保是國家給的保障,我是第一批。當時社保每月31塊錢、公積金才8塊,不多,但也比沒有強,大家都很知足。”張偉源聽說,現在年輕人的社保和公積金已經是當時的幾十倍,收入也高了不少,“拿出這些真實的數據,就能讓現在的年輕人更深刻地體會以前的不容易,也能看到咱們國家的快速進步。”

提起改革開放以前,張偉源說,那會收入低,飯都吃不飽,最大的夢想就是買輛自行車。直到1988年底,他才實現了這個願望。

發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享。

到了90年代,工資高了,張偉源的生活也豐富起來。他酷愛旅游,從省內到江蘇、浙江、東北,利用寒暑假的時間,他走遍了大半個中國。隨著生活的不斷向好,旅游影集裡的照片也從黑白變成了彩色。

進入21世紀,不用再為油鹽醬醋計較,退休后的張偉源衣食無憂,他攢錢給孩子們置辦上了像樣的房子,也有了更多的時間和精力來發展自己的愛好——收藏整理。從工資條檔案,到証件資料集卷,再到老照片收藏集、剪報集,一路堅持下來,張偉源成了遠近聞名的家庭檔案達人。

回首改革開放的40年,張偉源赫然發現,從家庭收入提高、物質生活富足、幸福指數提升來看,他跟大家一樣都是改革開放40年的受益者。

與此同時,有著39載誨人不倦的教書經歷,如今桃李滿天下的張偉源也是改革開放40年的奉獻者。習近平總書記曾在多個場合強調“幸福都是奮斗出來的”“奮斗本身就是一種幸福”。張偉源對此感受深刻:唯有奮斗,才能在改革開放大潮中贏得美好生活。

今年4月7日,在與青島55中79屆畢業生的聚會上,張偉源握著雙鬢已然發白的學生們的手,感慨時光飛逝生活巨變。“像我們這些人,吃過舊社會的苦,嘗過改革的甜,我們努力了也收獲了。”張偉源說,“改革開放40年,展望未來再出發,這日子肯定是越過越紅火。”(記者 李媛)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”