原标题:用我一团火温暖戍边人

【主人公小传】罗继杰,我国国防工程环境保障领域专家,军队暖通空调工程学科带头人,专业技术二级,享受“政府特殊津贴”。入伍40多年来,先后主持完成全军重大工程设计和科研任务50余项,获国家和军队科技进步奖6项,被国家住房和城乡建设部评为“全国工程勘查设计大师”。

盛夏,高原某机场,战鹰呼啸,训练正酣。场站不远处,施工紧锣密鼓,一座新型建筑正在加紧建设调试,它有一个新颖的名字:“氧立方”。工程建设负责人介绍,“氧立方”建成后将有助于驻训飞行员尽快适应高原环境,实现从低海拔机动至高海拔地区“适应快、待得住、飞得好”。

这个“氧立方”是我军首个高原富氧环境工程项目,领衔设计是空军某工程设计研究局高级工程师罗继杰。高原作战训练是个世界性难题,为减少飞行员高原训练作战的生理心理适应时间,空后党委决定启动这个项目建设,促进高原环境下航空兵部队战斗力提升。

“氧立方”如何科学制氧?罗继杰受领任务后,邀请全国20多位专家进行了10余次专题研讨,先后8次上高原实地调研,最终设计出植物光合作用制氧、高压制氧和物理制氧3种方式,满足了飞行员在不同时段的供氧需求。

围绕打仗搞科研,是罗继杰入伍40多年来的不懈追求。有一年隆冬,他在部队调研时发现,由于采用传统供暖模式,寒区部队机库温度低,战机在维修前需要“加加温”。

“真要打起仗,这必将影响出动速度。”罗继杰经过调研并报上级批准后,提出了军事工程辐射供暖系统相关课题研究。为了监测机库的温度变化,他扎进飞机维修库一呆就是24小时,每隔3米做一个测点,每隔两小时记录一次,确保了数据的精确。

历经千余个日夜攻关,一个由真空负压装置、自动控制系统等设备组成,以清洁能源为燃料的“人造太阳”终于诞生了。专家验收后给出结论:这项技术不仅总体达到国际先进水平,而且在节能和降噪等方面还优于国外同类产品。

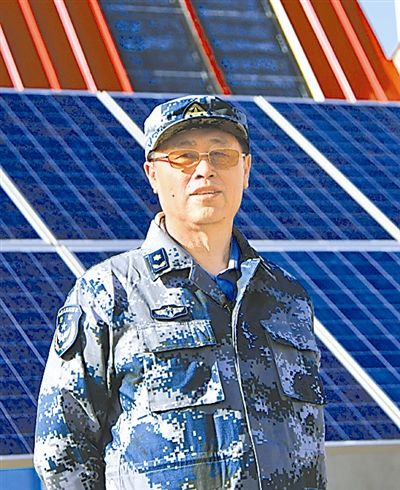

作为暖通专家,罗继杰的心中始终燃烧着一团使命之火。2009年,总部在全军开展“金太阳”工程,专题解决高原边防海岛用电难问题,罗继杰被任命为设计总师。

在高山海岛的边防哨所、雷达阵地建设光伏电站,不同地区条件各异,设计难度大。罗继杰北到内蒙古边防、南到西沙永兴岛礁、东到海防前哨、西到青藏高原,先后深入100多个基层单位调研,积累了第一手的数据。经过近5年攻关,他带领团队攻克了一系列建设难题,设计修建了43个光伏电站,使一大批边防哨所实现不间断供电。

心中的这团火,点亮边关哨所,温暖戍边官兵。那年,他带调研组来到东北某边防哨所,一大早推开战士宿舍的门,见有的战士用被子捂着头,有的戴着棉帽子睡觉……

“冰房子、土围子,冰天雪地守卡子。”当晚,战士们的顺口溜让罗继杰辗转难眠。为了解决营房供暖难题,罗继杰走遍“三北”地区空军营房哨所和雷达站点,调研供热管网水力失调和效能低下的原因,开展小区供热节能控制技术和供热网微机控制系统研究。

2007年底,他牵头研制的流量调配设备与测控系统,在北方150余个营区推广,室内供暖温度达标率由42%提高到100%,而且煤耗大大降低,该项目获国家行业优秀设计一等奖。

“用我一团火温暖戍边人。”罗继杰笔记本上的这句话,道出了这位国防工程环境保障研究专家的使命情怀。他主持编写的《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》,成为全国专业设计的指导性文件;主持编制国内第一部国家标准图集《通风管道沿程阻力计算选用表》,编写制订适应军事工程的一系列节能减排设计标准,为绿色军事工程建设提供了科学依据。

|