任然

2020年04月27日10:41 來源:中國婦女報

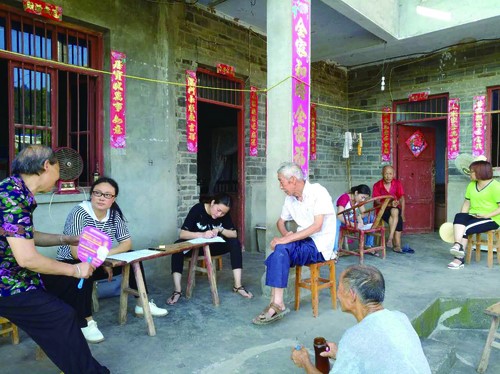

魯小娟(左三)同縣婦聯工作隊到貧困戶家中走訪記錄收入情況。 受訪者供圖

綠油油的農田,整齊地延伸至嘉陵江邊。田埂上,幾個扛著鋤頭的村民談起今年的收成,正在大聲說笑。

馬昌全喜歡這種久違的感覺。

這位年過半百的村紀檢員說,自己土生土長的地方,“終於又迎來了‘紅火樣’。”

在距離四川省南部縣城30公裡的窯壩寺村,這把“脫貧之火”的重燃,村民們早就翹首以盼。

“真正點起‘火’的,就是那幾位駐村女干部。”指著剛剛走出村委會的魯小娟,老馬微笑著說:“到村裡從來就不打傘的城裡女娃娃。”

6年前,剛剛參加工作4年的南部縣婦聯干部魯小娟,成為窯壩寺村黨支部駐村第一書記。6年裡,這位村民口中的“大閨女”,已將當初5個人的縣婦聯,與這個2000多人的山村緊緊“拴在了一起”。

找窮因

魯小娟忘不了,2014年秋天第一次來窯壩寺村的感受。

越過嘉陵江后,沿著蜿蜒小路不斷上山、下山,“突然豁然開朗,還能一眼看見幾百米外波光粼粼的江面。”當時27歲的魯小娟說,“初極狹,才通人。復行數十步,豁然開朗。土地平曠,屋舍儼然……這不就是現實版的桃花源嗎?”

豁然開朗,意味著,這個大山裡的村子並不缺少發展的根基——連片的平地農田。

“可為啥還是貧困村?”帶著這樣的疑惑,魯小娟走馬上任了。

第一次獨自召開壩壩會,她就讓村民了解到自己“溫柔的堅強”。

會議的主題,是確定貧困戶。

最初,每一名站起來發言的村民,都說自家最貧困。

聽完十余名村民自述后,魯小娟首先重述了貧困戶評選標准、流程等政策,然后微笑著挨個指向村民們說,“我前天到你家,冰箱、彩電啥子都齊全,咋個這麼快就貧困了?”“還有你家,娃娃都開起多高級的小轎車送你回來。”“你家,兩層小樓蓋得好安逸哦,裝修得也漂亮”……

聽著魯小娟的這番“指摘”,村民們都笑出了聲,隨即也漸漸認真起來。

最終,誰家被評定為貧困戶,“第一次沒了爭議”。

得到村民“為人公道”的評價后,魯小娟開始一點點復盤,“這裡為什麼會窮?”

與村民的交流一天天深入,魯小娟漸漸了解到,窯壩寺村曾因率先開展蔬菜種植是全縣的富裕村。后來,因為村“兩委”在修路等項目中未公開透明,並採取了一系列不合理措施后,干群關系變得極其緊張,引發村民不斷上訪,村庄由此漸漸衰落,到2014年時,“外人經過這裡,因為害怕,都要繞著走”。

這就是為什麼,這個曾在縣裡數一數二的富村,一下子成了縣裡貧困戶最多的貧困村,“先進村”的名頭,也變成了“后進村”和“告狀村”。

“我到任兩個月后,時任村書記、村主任因違規違紀陸續被查被撤,幾個月后,村‘兩委’隻剩下一名文書、一名鎮上下派的臨時扶貧干部和我。”魯小娟說。

駐村一年多之后,魯小娟和村庄唯一幫扶單位縣婦聯完全摸清了基本情況——總人口2291人,總戶數605戶,轄14個社,建檔立卡貧困戶134戶。致貧原因有“道路、灌溉等基礎設施落后、破敗,因歷史原因,項目入村阻力大”“農戶除因病因殘致貧外,村民對干部普遍不信任,缺乏發展動力”……

基於此,縣婦聯制定出了助脫貧的重中之重——“得民心,聚民心”,由此,這個村開始逐漸成為整個縣婦聯常駐辦公點。

拔窮根

“快出來,大閨女來了。”魯小娟剛推門進來,男主人李均德就向正在菜棚裡澆水的老伴兒吆喝,同時順手抓起一大把花生塞給魯小娟嘗。

如今,這一家子的人均年收入,已從2014年的2000元出頭,上漲為如今的5400余元。

拔掉窮根,始於2016年。

那年年初,新一屆村“兩委”組建了起來。縣婦聯干部中,魯小娟長期駐村,剩余4人中,每周隻留1人在縣裡工作,其余3人則組成工作隊。

“她們天天下村裡,成了常態。”馬昌全說,“以前從沒想到城裡的女同志,這麼能走,不怕晒,也不怕淋雨。”

“我們的措施,概括起來就三個字——走、說、心。”魯小娟說。

村庄半數村民在外打工,常住村民近1000人,“每月遍訪一次貧困戶,3個月遍訪一次所有農戶”,是至今都雷打不動的“規矩”。窯壩寺村是一個狹長村庄,面積8平方公裡,馬昌全做過粗略計算,“這幾年,婦聯的同志們幾乎走出了一個‘萬裡長征’。”

摸清各家情況,了解生活及發展困難,解決遺留問題,制定脫貧或發展計劃,宣傳扶貧政策,落實扶貧措施……是幾位女干部走訪時的基本內容,“最重要的是解開心結,和村民們交心”,為此,幾位女干部約定,下村“不化妝、不穿高跟鞋、不打傘”。

為了因殘致貧的李均德家能順利脫貧,魯小娟和工作隊將低保、養老、殘疾人補貼、醫療救助等各類保障性政策金,清清楚楚、一個不落地陸續告知並落實到位。

“我老伴楊明芳還被介紹至附近產業園打工。”60多歲的李均德說。

2016年4月起,李均德家還在工作隊幫助下,申請到了南部縣創新實施的四小工程脫貧(小養殖、小庭院、小買賣、小作坊)補助金,在家門口建起了0.4畝的大棚蔬菜。

“三天兩頭來,我們家門檻都被她踏破了。”提起魯小娟,楊明芳說,“比自家娃兒孝順多了”,於是老兩口就叫魯小娟“大閨女”,“大閨女”的話他們愛聽,“脫貧不能等靠要”,楊明芳越來越勤勞,務工收入年年增長,李均德也干些力所能及的勞動,家中大棚蔬菜年年增產,到2018年時年均純收入翻番。

除了能走,還要能“說”。走訪農戶時說,各種大小會時說,路遇村民時也要“拉著說半天”,村裡的廣播成了婦聯干部的得力工具。

馬昌全記得,一位縣婦聯副主席每周兩三次的頻率,在廣播裡宣講國家大小事、脫貧政策和家風故事……“兩年裡,講壞了三台廣播”。

村民的心被婦聯干部們實在、暖心的行動漸漸融化。馬昌全大致統計過,6年來,村社會、村民大會、黨員會、代表會等大小會開了近千場次﹔除“三八”節活動外,免費體檢、愛心義剪、全家福拍攝、安全健康知識講座、農民夜校等,各類活動有幾十場。“是顆石頭,都該化了。”

馬昌全還記得,也是一個盛夏日,天剛亮,他和工作隊便分成幾組開始走訪,頂著高溫一直走到下午3點。到了一農戶家,村民看到幾位女干部臉晒得紅黑,都還未吃午飯,硬是將他們全部“扣下”,打開風扇,給他們熬粥、炒菜……

心結打開了,道路修建、堰塘維修、危房改造、蓄水池新建、老化灌溉渠維修工程等基建項目一一順利實施。2016年年底,“窯壩寺村脫貧奔康產業園”也在村庄落地,小額信貸、產業周轉金等各類金融扶貧資金一一到位,貧困戶都相繼入股產業園、建起大棚蔬菜、開展起小家禽等養殖項目……

2018年年底,134戶貧困戶全部脫貧。

奔小康

“魯書記,又來啦?”如今,隻要聽見腳步聲,李瓊秀便知是魯小娟,她快步相迎,拉著手,掀起院子旁的蔬菜大棚帘子,邊指邊說:“空心菜苗、西紅柿苗、黃瓜苗……這個2塊、那個能賣3塊……”李瓊秀五指合攏,說:“就這一棚,幾大千能掙出來。”

51歲的脫貧戶李瓊秀從沒想到,日子會像如今這麼有奔頭兒。2019年,她還成了窯壩寺村的致富帶頭人之一。

2014年之前,李瓊秀不愛與人打交道,和丈夫李佑德、老母親常年閑散在家,除了兒子外出打工的收入,家中再無任何增收來源,一家人也成了村裡的貧困戶。

魯小娟剛來時,李瓊秀也愛搭不理。“但扛不住她們隔三岔五地來,也不管是不是刮風下雨,躲都沒得躲。”李瓊秀說。

漸漸地,她認識到,婦聯干部是認真辦事的人,低保等扶貧資金,明明白白、一分不少地落在她家,依靠政策,她家脫了貧,她對魯小娟也有了“啥子就願意和她說、聽她說”的親切感。脫貧后,魯小娟還是常來李瓊秀家,鼓勵她發展小產業,李瓊秀和李佑德“不好意思再閑晃著”。

2017年,她和李佑德開始養豬,2018年開始種蔬菜,沒想到一干就停不下來,老母親也參與勞動,一家人想著法兒地掙錢,打理荒地、租賃空房,一下成了村裡的能人,2018年人均純收入近2萬元。2019年,李佑德還參加了縣裡組織的種植養殖集中培訓,當年便擴種建起了十余個蔬菜大棚並增養了小規模的雞、鴨、鵝……當年總收入達到十余萬元。

李瓊秀激發了村民們種蔬菜、搞養殖的熱情,很多村民重拾當年種蔬菜的技術。如今,走在窯壩寺村,田裡、房前屋后,隨處可見長勢喜人的各類蔬菜,雞、鴨、鵝的叫聲一處接著一處。

近兩年,村庄基礎設施建設更加完善,魯小娟為村庄引進的產業園項目中,初種的50畝羊肚菌收益年年增長,2019年年底便擴種到了100畝,即使是在今年疫情影響下也不愁銷路,如今,貧困戶在此務工加分紅,每年收入最少兩三千元,最多能有近萬元。

這兩年,馬昌全和縣婦聯干部們走村串戶,收獲了諸多感動,“走進每一家,都熱情得不得了,端出各種自家栽種瓜果……”馬昌全說,村民們談的話題早已不是各種猜疑和抱怨,全是怎麼讓日子越過越好。

每年春耕、秋收時,婦聯干部們都要幫助一些老人下田插秧、收割水稻,幾年下來,幾名婦聯干部也都成了農家能手。

今年春耕,縣婦聯主席何曉蘭也光腳踏進沒過小腿的泥水田裡插秧。

看見此場景的幾名村民議論:“你看縣婦聯這些女干部,像不像咱素芬書記。”

村民說的“素芬書記”,是新中國成立初期,窯壩寺村黨支部書記李素芬。

“我小時候見過,那時村裡就主種水稻,一到冬天,田裡會灌上水,常常結上一層薄冰。”馬昌全回憶,“為了來年高產,素芬書記總會第一個脫鞋下田,光腳踩冰水裡拔草,村民們全都跟著一起干。”

如今,村裡上了年紀的老人都說,“素芬書記那時不就靠著挨家挨戶地走啊說的,真心帶著大伙干嗎?”

如今看著這幾位縣婦聯干部,村民們說:“‘女書記’又回來了,將來都是好日子啦。”

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”