2017年06月06日14:42 來源:新疆日報

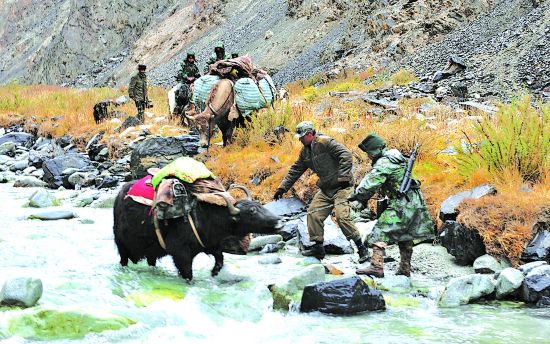

紅其拉甫邊防連官兵和護邊員一起巡邏(資料圖片)。姬文志攝

在自然條件極端惡劣的帕米爾高原,紅其拉甫邊防連官兵與頭戴“吐瑪克”(塔吉克族男式帽子)、手牽牦牛的塔吉克族群眾,以及柯爾克孜族、維吾爾族、漢族、回族等各族群眾一起,在雪域高原與風雪搏斗,為祖國邊關筑起銅牆鐵壁。他們攜手穿越帕米爾之巔的冰峰險谷,在慕士塔格峰腳下同舟共濟、唇齒相依……高山大地見証了軍民共同繪就的衛國戍邊歷史畫卷,草原河流訴說著軍民團結一家親的幸福圖景。

不是戰友勝似戰友

紅其拉甫,塔吉克語意為“血染的通道”。這裡一直流傳著雪域官兵與塔吉克族牧民一家三代衛國戍邊的動人故事。1949年,紅其拉甫邊防連剛成立,牧民凱迪拜克主動申請為連隊擔任義務向導,帶領邊防官兵走遍了紅其拉甫邊防線的溝溝坎坎﹔1972年,他的兒子巴亞克接過“接力棒”,與連隊官兵一起爬冰臥雪戍邊巡邏,一干就是近40年﹔2011年,巴亞克大叔的兒子拉齊尼又自告奮勇擔任護邊員,與連隊官兵一起穿越在邊境的冰峰雪谷,將父輩的心願與榮譽繼續傳承……連隊官兵換了一茬又一茬,不變的是官兵們與祖孫三代護邊員“不是戰友,勝似戰友”的深厚情誼。這些榮譽、情感以及風霜雪雨的刻骨經歷,化作照片、文字、獎狀和錦旗,被珍藏在巴亞克大叔家的“榮譽室”裡。

有一次,連隊官兵騎著牦牛正穿過50多米寬的冰河,軍醫楊海波和牦牛被湍急的河水沖倒,眼看就要被卷入急流中,緊隨其后的巴亞克大叔從牛背上飛身扑下想拉住他,卻因水流太急,自己也被拖入水中。萬幸的是,下游50米外的一塊石頭擋住了他們,巴亞克大叔使盡全身力氣把滿臉是血的楊海波拖到了岸邊。

拉齊尼第一次帶領戰士們穿越吾甫浪溝巡邏時,遭遇暴風雪的襲擊,看到官兵們直打哆嗦,拉齊尼想起父親巴亞克教過他的方法,把15頭牦牛聚集在一起,形成一堵厚厚的牆壁,官兵們緊靠著牦牛,捱過了一個寒冷的夜晚。第二天一早,巡邏隊又遇到了山體滑坡,山上不斷有碎石塊滑落,拉齊尼隻身前往懸崖峭壁為戰士們探路。突然,一塊碎石片從山上滾落,砸中了拉齊尼的額頭,鮮血直流,但他強忍劇痛,終於為戰士們找到一條安全的石壁路,保障了官兵們順利通過。

盡管祖孫三代護邊員並未身著軍裝,但他們卻是紅其拉甫邊防連所有官兵心目中的資深“老兵”。

“死亡之谷”山高路險,因為護邊員與連隊官兵的互相陪伴,變得不再那麼令人望而生畏。

有難同當有福同享

帕米爾高原的自然環境雖冷酷無情,但連隊官兵與駐地居民有難同當、有福同享的深情厚誼卻時常讓人感到春日的溫暖。

帕日帕克溝口的護邊員比江·比格瓦孜家,是戰士們心目中的“小驛站”。每到連隊執行任務時,比江·比格瓦孜都在“小驛站”為戰士們准備好熱乎乎的奶茶、羊肉湯。戰士們說:“漫長的巡邏路因為這個‘小驛站’的存在,顯得不那麼遙遠。”然而,一到冬季,大雪封山,“小驛站”與外界失聯,比江·比格瓦孜一家人的生活成了問題。連隊戰士們時刻挂念著“小驛站”,他們准備好充足的食物和藥品,綁在牦牛身上,冒著大雪給比江·比格瓦孜一家人送去。

有一年冬天,老鄉比革拉爾跑來向連隊求助,說大雪壓塌了他家的羊圈和牛圈。情況緊急,連隊派出15人的應急救援小分隊迅速趕到比革拉爾家中。幾十隻羊、牛都被困在倒塌的圈棚中。老鄉家的房屋都是石頭搭建的,鐵鍬、推雪板、撬杠等工具派不上用場。為了搶時間,保財產,戰士們徒手清理冰冷的石塊,以最快的速度打開一個缺口,搶救出了全部財產,幫老鄉渡過了難關。

吐爾迪罕大媽年逾古稀,兒子因病去世,家裡沒有了勞動力,也就幾乎沒有了收入。雪上加霜的是,洪水又襲擊了吐爾迪罕大媽的家。連隊官兵得知后趕來幫大媽修繕房屋,還為吐爾迪罕大媽買來羊羔,幫她致富。經過連隊官兵多年幫扶,現在,吐爾迪罕大媽家已經擁有70隻羊,不僅還了欠款,還有了些積蓄。每到逢年過節,她便帶著自己做的美食,與戰士們一起分享。

“民情日記”是座連心橋

“拉齊尼家的羊圈被水沖垮了”“沙貝兒的兒子該上小學了”……在紅其拉甫邊防連,一本本“民情日記”,詳細記錄著牧民家的困難與需求。每次走訪完牧民家,紅其拉甫邊防連歷任指導員都會在筆記本上記下這些。

帶著“民情日記”,連隊戰士們挨家挨戶地為牧民家解決各式各樣的實際困難。

看到拉齊尼家的房子破舊不堪,戰士們幫忙和泥、調漿,修繕房屋﹔牧民蘇比克的妻子古麗即將臨產,連隊軍醫背著藥箱、冒著風雪,脫掉鞋襪趟過冰河搶救古麗,並將她及時送往縣醫院進一步治療﹔牧民家裡的孩子上不起學,連隊戰士們一起捐款幫助孩子重返校園,並為孩子悉心輔導落下的功課……

如今,連隊黨支部成員人手一本“民情日記”,隨時記錄入戶幫扶工作時的所見所聞,以便做到“群眾有所求,官兵有所應”。

在紅其拉甫,還有一本“民情日記”掌握在連隊歷任軍醫的手中,那就是牧民們的健康狀況。牧民們的“健康大使”——軍醫劉忠銀背著藥箱為牧民行醫看病,跑遍了防區的每一座氈房,為600余名群眾送藥施診,挽救了2名病危人員的性命,幫助100余名患有關節炎、風濕性腰腿疼痛疾病的群眾解除病痛。如今,軍醫楊善文接過了前輩的藥箱。去年1月,楊善文在一次巡邏任務途中遇到牧民向他求助,他和戰友趟過冰河跑去牧民家,救治患重感冒的孩子。幾天后,楊善文回訪了孩子的病情,得知孩子完全康復才放心。從那以后,他經常在訓練、巡邏之余出門巡診,為連隊官兵和當地群眾的健康“保駕護航”。

“日記”裡的點點滴滴,是以心交心的有力見証﹔“日記”是座“連心橋”,連通了部隊官兵與百姓之間的魚水情。

紅其拉甫的高山大地、尋常人家,處處都有戰士們的身影。在帕米爾高原這片神奇的土地上,他們懷著對各族百姓的真摯情意與鄉親們一起生活在這裡、奮斗在這裡、守望在這裡。他們之間發生的點滴往事凝結成珍貴的友誼,哺育著帕米爾高原上的團結之花。(記者/劉婷)

| 相關專題 |

| · 砥礪奮進的五年 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”