原標題:高德榮——一個獨龍族干部的“中國夢”

7月,又是一個浪高濤急時節。帶著新的期待,我們再度走進獨龍江,走近一心為民、一生務實、一身清廉的“老縣長”高德榮——

一個獨龍族干部的“中國夢”

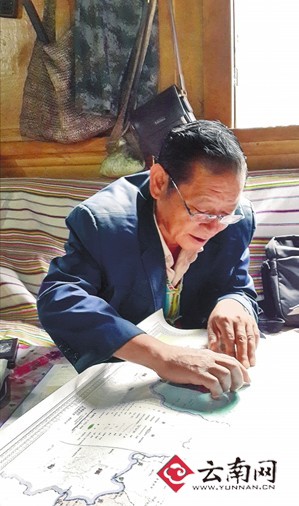

獨龍江的一山一水全在眼裡獨龍族的一村一寨盡在心中 雲南日報記者 崔仁璘 攝

高黎貢山高,太難攀上它的頂峰,去極目領略那方天地中的無限風光﹔獨龍江水長,太難走到它的源頭,去盡情汲取層層綠浪裡的清純滋養。

這正是信念如山、深情似水的獨龍族干部高德榮帶給我們的強烈感受。

高德榮在獨龍江土生土長,擔任過獨龍江鄉鄉長、貢山獨龍族怒族自治縣縣長、怒江傈僳族自治州人大常委會副主任,現在是怒江州獨龍江整鄉推進整族幫扶工作領導小組副組長,他主動要求長期蹲點獨龍江,屈指算來一蹲就是8個春秋,連家都搬到這裡。

記者很早就認識這位帶有傳奇色彩的獨龍族全國人大代表、被當地干部群眾親切稱為老縣長的高德榮,並一直在關注著他。面對面、心貼心走近高德榮,讓人更加明白,他幾十年的不懈追求和執著堅守,都是為了成就一個非凡夢想:讓鄉裡4300多獨龍族群眾擺脫貧困跨越前行。

又見高德榮,他剛從草果種植基地回來,舊襯衫上泛著斑斑點點的汗漬和泥污,在自家水龍頭前隨便抹了把臉。老縣長雖然頭發變得稀疏,臉上多了些皺紋,但他那和善的面容、豪爽的性情不變,那種求真務實、雷厲風行的作風不變,那種為夢想獻身的熱情依然如火如酒。

這次,我們又緊隨他的腳步,對一個獨龍族干部的“中國夢”再次近距離追尋。

夢 在高黎貢山的通鄉公路上

“多一段路、多一座橋,就能盡快連通山外發展的‘大動脈’。”

一大早,小雨淅淅瀝瀝。高德榮像往常一樣,到各個幫扶工程項目點去查看。

我們跟隨老縣長,從鄉政府出發溯江北上。獨龍江境內公路蜿蜒曲折,許多路段像“天路”般“挂”在陡坡懸崖上,狹窄處僅容一輛小車通過。

越野車在泥濘的山路上顛簸,我們都緊抓著扶手。老縣長不知在這條路上跑了多少趟,哪裡有個溝溝坎坎都一清二楚。為緩解大家的緊張情緒,他特意拿出一盤反映當地風土人文的專題片放給我們看。沒想到,這個優美的片子,竟然是老縣長策劃並親手拍攝制作的。

突然一個急剎車,把所有人都警醒過來,一塊不小的落石擋住去路。

“我下去搬!”大家還沒反應過來,老縣長已敏捷地跳下車冒雨跑了出去。駕駛員告訴我們,“獨龍天路”上的落石、滑坡甚至泥石流,隻要出門都會遇到,每次都是老縣長親自帶頭去搬石頭、挖泥土。因為路途艱險,老縣長的車上總是備有兩三個輪胎,常常需要兩個駕駛員才能適應他長途奔波的快節奏。

偏遠的獨龍江,被連綿險峻的高黎貢山封得嚴嚴實實,每年長達半年的大雪封山幾乎讓這裡與世隔絕,獨龍族也一度成為我國民族大家庭中唯一一個不通公路的民族。為了打通這條大道,高德榮費盡了心,跑彎了腿。

路過一處施工路段,老縣長下車與正在施工的工程人員攀談起來,仔細了解進度質量。作為獨龍江整鄉推進整族幫扶的6大工程之一,通鄉公路建設已經進入收尾階段,長達6.68公裡的高山隧道一經打通,高德榮和他的民族同胞將夢想成真。

“秋冬季節大雪封山,材料運不進來,開山后又是雨季很難施工,在獨龍江修路太難了!”施工人員告訴記者,很多修好的路面常常被泥石流塌方損毀,最近又有3座橋被洪水沖毀。說起公路上的事,老縣長也是既興奮又顯得很無奈。

來到獨龍江最北端的熊當村民小組,小組長李文偉見到他就訴苦:村裡一條過江溜索被大水沖斷了。這條溜索一斷,附近幾個小組的村民就被困住了。高德榮立馬趕到江邊查看情況。“我馬上打電話給電網公司,請他們支援一根新溜索。”聽到老縣長的話,李文偉放下心來。

“獨龍江最大的問題在交通,仍然是路的問題。”一路上,高德榮反復念叨著這句話。“多一段路、多一座橋,就能盡快連通山外發展的‘大動脈’,徹底改善交通條件,這是我和所有獨龍族群眾最大的心願!”

夢 在獨龍江畔的“綠色銀行”裡

“總吃低保不行,獨龍族要靠雙手建設自己的‘綠色銀行’。”

那裡種了100多畝草果、那裡種了10幾畝重樓……談起草果、重樓這些正在發展的特色產業,老縣長總是興致勃勃、滔滔不絕。

“江支書帶頭種植重樓,現在已經種了7畝多。”來到龍元村委會江建華家,看得出老縣長對各家各戶的情況都很熟悉。

“種苗從哪兒來?”面對記者的提問,江支書脫口而出:“都是老縣長領著我們上山找的野生種苗。”“重樓喜歡陰涼潮濕,其他地方種要建大棚,獨龍江植被好、氣候潮濕,重樓隻要種在樹底下就行了,隻要管護好,效益非常好。”老縣長補充道。

跟隨老縣長的匆忙腳步,我們來到巴坡村。早在1988年,時任獨龍江鄉長的高德榮就將草果引到這裡試種,目前全村已推廣種植2785畝。“去年有360畝草果挂果,總收入18萬元,收成好的人家賣了7000多元,現在全村人均已有3.4畝。”村支書木衛清滿臉喜色。

“高黎貢山高,沒有黨的恩情高﹔獨龍江水深,沒有黨的恩情深。”說起這幾年黨和政府以及社會各界對獨龍江的扶持,老縣長如數家珍:退耕還林有補貼、邊民有補貼、低保有收入,現在路也修起來了,房子也建起來了,電網也架通了,移動通訊也開通了,內地有的獨龍江幾乎都有了,其他民族有的獨龍族幾乎也有了。

“如何解決以后的花錢問題?總是吃低保也不是辦法,老躺在政府的扶持下過日子更不是辦法。我希望獨龍族群眾用勤勞雙手建起‘綠色銀行’,以后用錢都到山上取。”

“這是我的又一個心願,也是獨龍族群眾的心願。”高德榮和我們算了一筆賬:如果獨龍江重樓種植發展到四五千畝,草果種植發展到5萬多畝,加上養蜂、養豬、養牛、養羊收入,以及旅游業帶動,獨龍族群眾的持續增收就不成問題了。為此,他還親手搞了一個試驗示范基地,手把手地教鄉親們種植管理。

放眼望去,江岸邊坡空地上,一叢叢草果樹郁郁蔥蔥﹔走近一看,根部結滿了紅彤彤的果實,就像一粒粒碩大漂亮的紅寶石。在老縣長眼裡,這就是幫助獨龍人脫貧致富的寶貝。

夢 在民族同胞的幸福生活中

“官當得再大,如果自己的同胞還窮得衣服都穿不起,別人照樣會笑話你。”

冒著風雨,踏著泥濘的山路,老縣長帶著我們把獨龍江所有村委會走了一遍。每到一個村,老老少少都和他熱情地打招呼。在農戶家的火塘邊,村民端上煮洋芋和酥油茶招待,老縣長也總是自己帶點茶葉、香煙送給主人家,如同走親訪友一般。

從當年步行60多天才能轉完6個村委會,到現在坐車一整天就能繞完,高德榮已在這條路上跑了幾十年。2010年雲南省獨龍江鄉整鄉推進獨龍族整族幫扶工程啟動以來,他更是長年累月奔波在這條路上,每個村寨、每個項目的建設情況全都在他心裡記挂著。他隨身攜帶著一張布質獨龍江鄉地圖,每個細節都了然於胸。

“獨龍江建設項目施工難度大、周期長、成本高,需要進一步加大投入。”“獨龍族必須提高科學文化素質,不然脫貧返困情況遲早會發生。” 在獨龍江發生滄桑巨變的今天,高德榮的目光卻投向了更遠的地方,謀慮更多的是這裡的可持續發展問題。

他發動大家種植草果、重樓,支持有條件的農戶從事旅游接待,為獨龍族同胞今后的發展引路﹔他為獨龍江的學校、醫院、博物館建設和事關民生的各種問題奔走呼吁,爭取更多政策扶持﹔他不斷地請來專家老師給農民群眾培訓授課,挨家挨戶地去動員把孩子們送到學校讀書成才……

這位年近六旬的獨龍族干部,即使臨近退休也沒有絲毫懈怠、半點私心,想的干的都是獨龍族群眾的事。他深情地說:“官當得再大,如果自己的同胞還窮得衣服都穿不起,別人照樣會笑話你。我隻想為獨龍族群眾發展進步多找點路子、多想點辦法,讓獨龍族在小康路上永不掉隊!”

山高,水遠,路長,一個獨龍族干部的圓夢之路不再遙遠。

(徐體義 沈向興 楊猛)