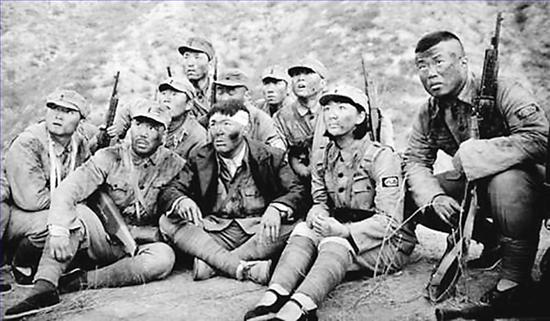

《我的故鄉晉察冀》劇照

由省委宣傳部策劃並組織創作的40集電視劇《我的故鄉晉察冀》目前正在央視熱播,獲得了專家和觀眾的普遍好評。該劇通過對主人公耿三七成長歷程的描述,將抗戰爆發到新中國成立這12年發生在晉察冀抗日根據地的戰斗史生動地展現在觀眾面前。有別於其他革命戰爭題材電視劇,該劇不僅僅是講述戰爭,講述愛恨情仇,其深意在於在這些故事背后還埋藏著珍貴史料和更深層次的精神內涵。近日,筆者專訪了省委宣傳部副部長、電視劇《我的故鄉晉察冀》總策劃白石。

人民群眾是共產黨的根

記者:在《我的故鄉晉察冀》這部電視劇中有很多感人的情節,特別是當年老區百姓對共產黨、對八路軍舍家舍命的支持,相濡以沫的黨群關系、魚水情深的軍民關系讓人感動。在近幾年的抗戰題材電視劇中,濃墨重彩地展現老百姓的這種情感是很少見的,這樣的劇情處理有什麼樣的深刻含義?

白石:《我的故鄉晉察冀》用很多鮮活的故事傳達了一個深刻的道理,這就是:群眾路線是我們黨的生命線和勝利保証。隻有堅持群眾路線,保持住黨同人民群眾的血肉聯系,我們的事業才能取得成功。

我們常說,我們的軍隊是人民子弟兵。人民子弟兵這個詞就誕生於晉察冀根據地。人民群眾在為自己的利益奮斗中推動歷史前進,人民群眾在為自己的利益奮斗過程中所產生的力量是其他任何力量都無法阻擋的。我們黨開創的事業之所以取得成功,是因為我們黨代表了人民的利益﹔我們的軍隊之所以不斷發展壯大、無堅不摧,是因為得到了人民的擁護。沒有共產黨和人民軍隊就沒有新中國,沒有老百姓就沒有共產黨和人民軍隊。晉察冀的歷史詮釋了我們黨的唯物史觀和群眾路線,《我的故鄉晉察冀》對此進行了生動的詮釋,劇中大量的故事闡釋了這個真理,隻要認真去品味,我們就能從中得到很多啟示。《我的故鄉晉察冀》所描寫的老百姓犧牲身家性命來支持共產黨、八路軍的感人故事,很多都是對當年真實歷史事件的再現。馬蘭村18位老百姓寧死不屈掩護晉察冀日報社﹔崔秀梅寧可被日軍剁手、火燒也不暴露晉察冀銀行金庫的地點﹔秦家堡的老百姓冒著自己的孩子被屠殺的危險掩護八路軍的后代……這就是那個年代裡,共產黨、八路軍和人民群眾之間血肉相連的生動寫照。老百姓為什麼甘心情願這麼做?是因為老百姓在實踐中看出來隻有共產黨、八路軍才能帶領他們打敗日本侵略者,才能走出苦難的生活,由此他們選擇了共產黨,舍家參加了八路軍。戰爭年代我們的根是老百姓,和平建設時期我們的根仍然是老百姓。今天,我們的國家正在發生天翻地覆的變化,正在走向繁榮富強,這個時候,我們不能忘記我們的根在哪裡!我們的故鄉在哪裡!更不能忘記人民群眾為什麼選擇我們!群眾就是我們的根,我們隻有堅持群眾路線,才能保持旺盛的生命力,才能成就偉大的事業。

勿忘老區、依靠人民

記者:看《我的故鄉晉察冀》,讓我們更深刻地認識到:革命老區和老區人民為中國革命勝利作出了重要貢獻,這是我們什麼時候都不能忘記的。那麼,你們在策劃創作這部電視劇時,是否也試圖呼吁人們關注老區、關心老區並依靠老區人民?

白石:河北的革命老區多,共有132個老區縣(市),分屬抗日戰爭時期的晉察冀、晉冀魯豫、晉冀熱遼三個革命根據地。其中,晉察冀邊區政府就是1938年1月在阜平縣成立的。晉察冀邊區的生產條件落后,又有日偽威脅,發展生產不易。邊區政府通過開展減租減息、建立互助組織、民主選舉等手段才得以在艱苦戰爭環境下發展生產,可以說那是一段可歌可泣、彪炳史冊的奮斗史。《我的故鄉晉察冀》披露了很多史實:比如,中國人民銀行,其前身主體之一就是晉察冀銀行﹔如今的《人民日報》,也是由《晉察冀日報》和晉冀魯豫根據地的《人民日報》合並而成……這些史實有力地說明晉察冀邊區老百姓和子弟兵不僅奮勇抗戰,而且自強不息、艱苦奮斗,為新中國的成立作出了重要貢獻。

革命老區和老區人民為中國革命的勝利作出了巨大的犧牲、重要貢獻,我們又該如何回報老區人民呢?這是我們每一個黨員干部都應該思考的問題。改革開放30多年來,老區人民的生活有了很大變化,但受惡劣的自然環境等特殊條件影響,很多老區人民還沒有脫貧,還急需黨委、政府和社會各界的幫助、支持。《我的故鄉晉察冀》是向革命老區和老區人民的致敬之作,它在呼喚人們對老區人民的情意,呼吁各級黨委、政府和社會各界心裡要時刻裝著老區人民,更加關心老區的經濟建設發展和人民生活。

該劇所表現的可歌可泣的老區精神,是老區人民用鮮血和生命培育的,是我們黨和民族寶貴的精神財富,更是我們燕趙兒女得天獨厚的精神財富。過去,在艱苦的環境下,取得革命的勝利離不開這種精神﹔今天,我們物質文化生活水平提高了,但我們更加需要這種精神。當前,打好四大攻堅戰的沖鋒號已在全省吹響,推動河北由大轉強的動員令已經發出,河北科學發展的路線圖已經繪就,全省人民、特別是老區人民更加需要發揚艱苦奮斗、自強不息的精神,不等不靠,自力更生,拿出當年打鬼子的勁頭去搞發展,去排除前進道路上的各種困難,用自己的雙手創造美好未來。

正劇更能引起觀眾共鳴

記者:近年來,一些抗戰題材影視劇因為片面追求娛樂化,脫離實際、胡編亂造、神乎其神,被人們稱為“雷劇”、“神劇”,引起觀眾強烈不滿。您怎麼評價《我的故鄉晉察冀》這部抗戰題材電視劇?

白石:文藝屬於意識范疇,它是客觀存在的反映。毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》揭示了這個道理,指出,創作隻有源於生活才能贏得人民大眾,才會具有生命力。《我的故鄉晉察冀》真實反映了我們黨領導建立的第一個敵后抗日根據地——— 晉察冀抗日根據地波瀾壯闊、可歌可泣的歷史,編劇人員對劇中所涉及到的歷史史實進行了反復核對,並走遍了晉察冀根據地所有的地區以及重大歷史事件的發生地。該劇播出以來一直保持較高的收視率,劇中對戰爭場面、智斗鬼子漢奸,特別是根據地軍民之間感人至深的故事的真實描寫,完全能吸引人們的眼球,引起觀眾的共鳴。

現在文藝界流行著這樣一種觀點,正劇不好看,好看就要胡編亂造。這種觀點是不對的。《地道戰》、《小兵張嘎》、《亮劍》、《四世同堂》、《滿意不滿意》、《錦上添花》等這些戰爭、倫理、喜劇題材的影視正劇,至今還令人百看不厭。問題的關鍵是我們是否有一個正確的歷史觀,主創人員是否是用心進行創作。《我的故鄉晉察冀》這部正劇正就正在它客觀地反映了我們民族復興的正史。八年抗戰是中華民族反抗外來侵略的偉大壯舉,勝利是無數革命先烈用鮮血和生命換來的,不是像某些抗戰“雷劇”、抗戰“神劇”所描述的那樣不付出什麼代價就唾手可得的。這部正劇告訴人們,實現中國夢、實現中華民族的偉大復興是一個艱苦奮斗的過程,需要一代又一代人的不懈努力,在這個過程中,需要我們勇於擔當道義、始終自強不息,在中國共產黨的領導下堅持中國道路、弘揚中國精神、凝聚起人民群眾這個強大的中國力量。(實習生 高原雪 記者 劉成群 馬征)

|